![]()

![]()

地球研では、そこに集うスタッフが絶え間なく議論を繰り返し、互いに切磋琢磨できる環境を整備することが肝要であると考えています。このコンセプトは施設の設計に大きく反映されています。

地球研施設にある研究室は、なだらかに弧を描いた全長150mの大空間にすべての研究プロジェクトが有機的な連携をもつよう開放的に設計されています。内部だけでなく外来のさまざまな研究者が相互に接触できる施設の共同利用性の機能を最優先するように配慮したものとなっています。研究プロジェクトごとの独自性にもとづく共同研究を可能にし、しかもそれらを相互に有機的につなぐ空間配置が特徴となっています。建物のほぼ中央には、研究者が共通に利用する図書室や情報処理室を配置するとともに、日常的な議論を行うためのサロン的な空間も準備されています。また、地階には、機能に応じた実験室がクラスター群として設置され、研究室と同様、共同利用における利便性と連携性を重視した設計となっています。

別棟になっている「地球研ハウス」は、宿泊を主として設備した施設です。ハウス入り口左手にあるアセンブリーホールとダイニングサロンは、宿泊者に限ることなく地球研関係者が集う場所としてオープンに使えるようになっています。

また地球研の建物は、地球環境を研究する機関にふさわしく、京都の景観と違和感のない瓦葺きの建物となっており、施工前にあった樹木もできるだけ活かして工事を行いました。採光や空調に関しても、環境へのインパクトを抑えるための工夫がなされています。

地球研本館と地球研ハウス

■ 施設の概要

| 敷地面積 | 3万1354.17m2 |

| 建築面積 | 6256.68m2(本館:5609.59㎡、地球研ハウス:647.09m2) |

| 延べ面積 | 1万3154.37m2(本館:1万2195.20m2、地球研ハウス:959.17m2) |

| 構 造 | 本館:RC造一部S造、地球研ハウス:RC造 |

| 階 数 | 本館:地下1階 地上2階、地球研ハウス:地下1階 地上2階 |

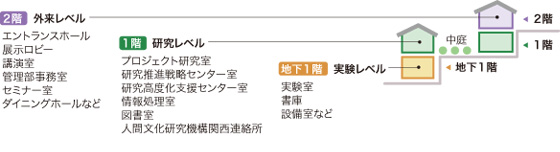

■ 本館立面図

|

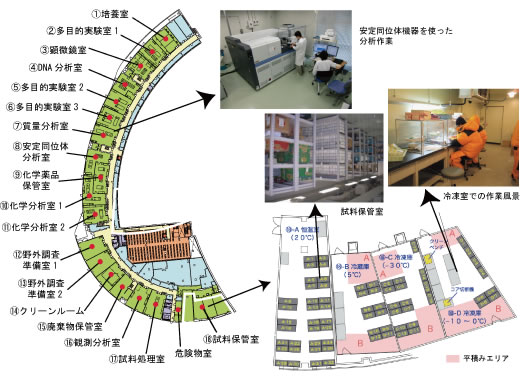

| 質量分析室での作業風景 |

地球研プロジェクトは、国内外の各地で自然科学と人文社会科学の研究者が参加して行われており、そこで得られる試料の種類も自然物から人工物まで様々です。どの試料にもたくさんの環境情報が眠っていますが、その情報を取り出し、他の試料がもつ情報と一つ一つつなげていくことで、地球環境問題を引き起こしている人間と自然の相互作用環の姿が明らかになっていきます。地球研の地下1階には、この作用環情報を獲得するために設計された18の実験室があり、安定同位体やDNA分析など共同研究を強力に推進する最先端機器が整備されています。その他にも、顕微鏡室、観測や試料採取の機器を保管し調整する野外調査準備室、生物や氷床コアなどの試料を保管する低温室、人工的な環境で生物を育てる培養室、汚染のない環境で試料を処理するクリーンルームなど、異なる機能を持つ実験室が整備されています。

■ 機器・装置類

|

| クリーンルームにおける作業風景 |

地球研では、各研究プロジェクトが購入して専有的に利用する機器のほか、汎用性が高く新しい地球環境研究への発展が期待される先端的な共通機器を重点的に整備しています。大学共同利用機関として、地球環境問題の解決に資する共同研究を強力に促進するために、研究高度化支援センターの計測・分析部門が中心となって、これら機器類を用いた手法開発を行なう一方で、手法が確立した分析法については手順のマニュアル化を行なっています。地球研では特に、近年さまざまな環境研究に用いられている安定同位体比分析装置を中心に据えつつ、各種分析機器の整備を図っています。実験に共通して利用する消耗品類については、まとめて購入して各研究プロジェクトで常時利用できるようになっています。

■ 維持管理と共同研究の推進

実験施設の維持や管理は、計測・分析部門が中心となり、各研究プロジェクトと協力しながら実施しています。年度ごとに新しい研究プロジェクトが始まるのにあわせ、施設利用のガイダンスを開催するほか、実験施設を実際に利用しているスタッフによる情報交換を年に数回行なっています。実験室や機器、保管試料、施設利用などの情報は、実験施設のホームページで閲覧できます。総合地球環境学という新しい分野の創出に向けて、施設と機器の利用を促進し、異分野研究者の協働と統合による共同研究を推進しています。

実験施設のホームページを通した利用者への情報提供