地球犬と行く!世界への冒険 ─ 調査地を研究者と一緒に地球犬が冒険します

今度は

「日本 滋賀県野洲川 」

からおとどけします。

案内してくれるのは、

上原佳敏

研究推進支援員

だよ!

-

▲ 琵琶湖

▲ 琵琶湖

-

われは

湖 の子~♪さすらいの~♪ -

ナス子ちゃんの歌声始めて聞いた!何のうた?

-

えっ、知らないの?地球犬くん。びわ湖

就航 の歌ですけど・・・ -

初耳。

-

滋賀の学校ではみんな習うでしょ。

-

だってぼく、京都の

上賀茂 で生まれたんだもん。ナス子ちゃんだって・・・ -

歌が上手だね!

-

あ、お兄さん、聞こえていましたか。お恥ずかしいですわ。

-

どちらさま?

-

僕はここで水質の調査や、琵琶湖や川、田んぼを行き来する魚などの生物の生態調査をしているんだ。

-

へぇ。お兄さん琵琶湖のこと詳しそう。色々教えてください!

-

もちろん!

-

琵琶湖には初めてきたけど、本当に大きいね。

-

琵琶湖は日本で一番大きくて、400万年の歴史をもつ世界で3番目に古い湖でもあるんだよ。この地球上に、ここでしかみられないめずらしい生きもの(

固有種 )が61種類もいるんだ。 -

琵琶湖かっこいいー!

-

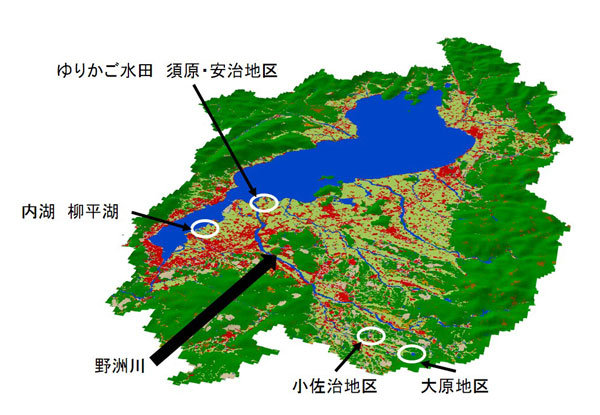

びわ湖には数百もの河川が流れ込こんでいるんだけど、せっかくだからその中でも一番大きい

野洲 川を旅してみない? -

是非お願いします!

-

よし、じゃあ琵琶湖を出発点として、その水が湧き出す源流の森まで旅をしながら、自然や人々に触れてみよう!

-

▲ 琵琶湖の全景と野洲川の位置

▲ 琵琶湖の全景と野洲川の位置

-

琵琶湖のほとりには、「

内湖 」と呼ばれる小さな湖があるんだよ。 -

▲ 柳平湖と真珠棚の様子

▲ 柳平湖と真珠棚の様子

-

おだやかだねー。落ち着くな。

-

内湖には、びわ湖の水をきれいにする働きがあり、ヨシや水草が生い茂っているので、むかしはびわ湖からたくさんの魚や水鳥が産卵や餌を求めて集まってきていたんだけど、今はほとんどの内湖が埋め立てられて田畑になってしまったんだよ。

-

お魚や鳥の住むところが減ってかわいそう。

-

そうだね。最近は、

平湖 ・柳平湖 という内湖がある志那地区 では、びわ湖とのつながりを取り戻して、生きものでにぎわう内湖を再生する取り組みが始まったんだ。 -

どんなことをしているの?

-

あれを見てごらん。

-

-

ん?なんか獲ってるの?

-

水中の

微生物 や水に含まれる栄養分 を調べているんだよ。ここでは、イケチョウガイという二枚貝を用いた淡水 真珠 の養殖 を試みているんだよ。昔は盛んに行なわれていたんだって。 -

わあ、とってもキレイ!

-

◀ ピンク色の淡水真珠

◀ ピンク色の淡水真珠

-

この真珠のネックレスがほしいな♪

-

犬の世界では「首輪」といいます。

-

・・・

-

お二人に見せたいものがあるよ。

-

設置された魚道の様子 ►

設置された魚道の様子 ►

(須原・安治地区) -

これは一体何?

-

これは「魚のゆりかご水田」と呼ばれるものだよ。

-

ゆりかご?だれか寝ているのかなー?

-

そんわけないでしょ!?何かの仕掛けなの?

-

昔は、コイやフナ、ナマズなどたくさんの魚が、びわ湖から用水路をつたって田んぼに産卵にやって来きたんだけど、最近では、びわ湖と田んぼのつながりが失われて、田んぼの中で魚を見かけることがほとんどなくなってしまったんだ。 そこで、びわ湖からやって来た魚が田んぼに入れるように段差をなくすなどの工夫をして魚の通り道を作っているんだ。

-

すごいね!

田んぼで魚が育つためには農薬を使うのもよくないんじゃないかな? -

その通り。安心・安全なコメ作りを通して、生きものと人がともに暮らせる農業を目指しているんだ。

-

▲ 田園地帯

▲ 田園地帯

-

キレイな風景だなー。

-

さて、お二人さん。さらに野洲川をさかのぼると、忍者の里として有名な甲賀にたどりつきます。

-

忍者はどこじゃ!?

-

今日はびわ湖についてのお勉強だから忍者は出てこないんだ。ごめんね。

-

そっか・・・

-

なんと、ここにはかつてびわ湖がありました!

-

ええっ!ここはびわ湖だったの?!

-

そうだよ。湖底の泥が降り積もってできた粘土が甲賀の大地を

覆 っているんだよ。栄養分を豊富に含み粘りのある甲賀の土は、モチ米作りにとても適しているんだ。 -

▲ 小佐治の田んぼ

▲ 小佐治の田んぼ

-

とくに、

小佐治 地区のモチ米は全国的に評価が高く、昔は天皇家にも納められていたんだよ。 -

おモチ食べたい♪

-

ナス子ちゃんはいつも食べる事ばっかり考えてるよね・・・

それより、子どもたちが何かやっているよ! -

▲ 子供達と一緒に行われた生物調査の様子

▲ 子供達と一緒に行われた生物調査の様子

-

ここは、昔は水不足に悩まされていて、沢水や雨水のため池をあちこちにつくって田んぼの水を大切に使っていたんだけれど、上流にダムが作られて水がふんだんに使えるようになった頃から、栄養分を多く含む田んぼの濁り水が川へと流れ込んで、野洲川を汚すようになってしまったんだ。現在、小佐治地区では、ため池と田んぼのつながりを取り戻し、里山の生きものを育むコメ作りにみんなで取組んでいるんだ。

-

みんなの力でびわ湖や周辺の川の清らかな水が取りもどせるといいね。

-

そうだね。最後は野洲川の上流に位置する大原地区へGO。

-

◀ 小学生によって毎年植樹が行われている

◀ 小学生によって毎年植樹が行われている

-

大きな木がいっぱいあるね!

-

これは「甲賀ヒノキ」だよ。大昔、奈良・京都のお寺や神社をつくるためにたくさんの木がここから切り出されたんだ。

-

へー知らなかった!

-

明治時代になると、木を切り過ぎて、甲賀の森は、はげ山と化してしまったんだ。大雨が降るたびに土砂が流れ出して、下流の人たちは大きな水害に見舞われていたんだよ。

-

はっ・・・はげ山!?

-

でもね、明治以降、大原の人たちの手で木々が植えられ、だんだん山に緑が戻ってきたんだよ。

-

良かった~ツルピカにならなくて。

-

ヒノキが成長するには50年から100年という長い歳月がかかるんだ。

-

そんなに長くかかるんだぁ。

-

▲ 大原の森とダム

▲ 大原の森とダム

-

上流地域の人々の地道な努力が、下流の田んぼやびわ湖の水を支え、私たちの安心・安全な暮らしにつながっているんだよ。

-

みんなで力を合わせて、未来にもこのびわ湖の恵みをつないでいかなとね!

-

ゴクリ!あーおいしいなぁー、お水。

-

お疲れ様!またいつでも来てね!

-

お兄さんありがとう!

滋賀県野洲川

- 地理:

- 日本の滋賀県にある日本一大きい湖である琵琶湖の東に位置し、琵琶湖に流れ込む河川の一つ

- 気候:

- 内陸性気候

- 経済:

- 上流部は林業、流域全体を通して農業、特に稲作がさかん

- 宗教:

- 野洲川に沿って、多くのお寺や神社があります

- 食文化:

- 琵琶湖の魚を使ったフナ寿司やおいしいお米、餅米

今回のガイド

上原 佳敏

総合地球環境学研究所 プロジェクト研究推進支援員

専門は森林水文学・環境分析化学・生態学。野洲川流域では、琵琶湖と川、川と水田を行き来する魚などの生物の調査を行っています。特に魚の耳石や環境水中の化学成分を分析して、川や水田、琵琶湖などの水質と比較し、魚が何処で生まれて何処で生活しているのかというのを調べています。