地球犬と行く!世界への冒険 ─ 調査地を研究者と一緒に地球犬が冒険します

今回の冒険は

「京都市 桂川西岸の用水系」

に行くよ。

案内してくれるのは、

伊藤啓介プロジェクト研究員

だよ!

-

▲ 嵐山・大堰川に作られている現在の「

▲ 嵐山・大堰川に作られている現在の「一ノ井堰 」 -

やっぱり地元京都は落ち着きますなぁ。

-

へえ、この

風情 がよろしおすー。 -

あれ?みんな集まって何かしているよ!

-

ほんとだ、いってみよう!

-

▲ 嵐山、渡月橋周辺での調査のようす①

▲ 嵐山、渡月橋周辺での調査のようす①

-

おはよう。お二人さんご

機嫌 うるわしゅう? -

あ、伊藤さん、おはようございます!

-

みんな集まって何しているの?

-

今日は京都

盆地 の西を流れる、桂川西岸の用水 を見てめぐる予定です。 -

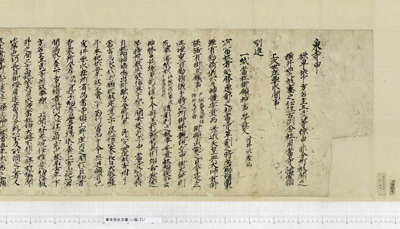

▲ 絵図:

▲ 絵図:桂川用水指図 (東寺百合文書 い函 21/3) -

おっとっと、これは何かな?

-

今日のナビですよ。

-

え?でもちょっとふるうござりませぬか?

-

これは今から約600年前の

水路 の様子でございます。 -

600年も前から水路ってあったの?!

-

今日はそのあたりの歴史ロマンもふくめての旅でございます。

-

▲

▲ 洛西用水 をたどる一行 -

桂川の西岸一帯は、桂川から水を引いて、

田畠 をうるおしてきたのでございます。現在みられる用水は「洛西用水」として1965年に完成したものですが、この水路自体は、1500年以上も前からほぼ同じ場所にありまして、洛西をうるおしてきたのです。ほほ。 -

▲ 洛西用水の一コマ

▲ 洛西用水の一コマ

-

わぁ、流れるプールだ!!

-

こちらも用水でプールではありませんね。

田植 えの時期でもありますから水量がおおいんですよ。 -

▲ この水路は、時代によってルートや工法に多少の変化はあっても、

▲ この水路は、時代によってルートや工法に多少の変化はあっても、

500年以上、洛西を灌漑 しつづけてきた。 -

あー暑くて飛び込みたい!

-

水路は遊ぶところじゃないから、入ってはいけませんよ。

はい、つぎつぎと参りますよ。 -

(もう、まじめなんだからー)

-

▲ 「

▲ 「上方井堰 」の跡 -

ここは流れが

穏 やかだね。 -

はい、こちらに見えますのは「

上方井堰 」の跡でございます。現在でも洛西用水の分岐点 になっているんです。 -

井堰ってなあに?

-

水の量を調整するために、河の水をせき止めて用水路に水を

誘導 したりすることですね。 -

貴重 な水をうまくわけるように昔の人も考えていたんだね。 -

そのとおりですね。しかし、まれに問題も発生しておりまして・・・

-

問題?どんなことが起こったの?

-

当時、水を引くにあたってどこに

堰 をつくるか、その水をどのように村同士で分配 するのか、水路を共有する村同士で作法 を決めて守っていたのです。ですが、1419年、水路のひとつ「上久世要水 」の利用をめぐって争いが生じたんです。 -

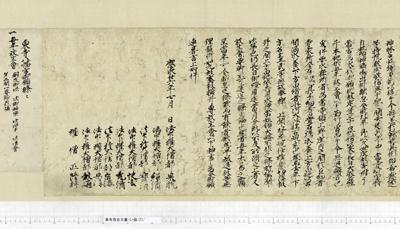

▲

▲ 権僧正隆禅等連署申状

応永26年(1419)7月(東寺百合文書い函 21/1) -

▲ 上記文書のつづき

▲ 上記文書のつづき

(古文書の写真は、京都府立京都学・歴彩館 東寺百合文書webから転載 しました) -

わぁ、漢字だらけ!何が書いてあるの?

-

これは

裁判 の訴状 で、いきさつが記 してございます。 -

読んでよんで。

-

桂川からの水路のひとつ上久世要水には、「上方井堰」と、その下流に「

下方井手 」の二つの井堰がつくられました。

「上方井堰」は上方五箇荘 と呼ばれる村々に、「下方井手」は下方の村々に水を供給していました。 -

ふむふむ。分配されていたんだね。

-

水の分配の方法は、訴状によると、「石をたたみ、水を

堰 き、上方の田を養 う。その堰の間から漏 れてながれる水で、下方の田を養うのは、この桂川で昔から行われている大法 であり、ルールである」となっている。 -

ど、どういうこと?

-

つまり、桂川や用水に多く作られている井堰では、水を完全にせき止めるのではなく、下流の村のために常にある程度の水が堰から下流に漏れ流れるようになっていたんですね。

-

そのルールは破られちゃったの?

-

下方の村人たちは、自分たちの水の取り分がより多くなるように、より上流の「上方井堰」を勝手に崩してしまった。そのため、上方五箇荘の村々は、領主である東寺に訴えたということであります。

-

勝手に壊しちゃったのか!?

-

はい。この上方井堰があった場所がここ。現在でも洛西用水の分岐点として、利用されております。

-

▲ 現在の「上方井堰」の様子。画面右手に流れていくのが、「上方」に向かう水路。

▲ 現在の「上方井堰」の様子。画面右手に流れていくのが、「上方」に向かう水路。

画面左手が「下方」に向かう水路。600年前、この水の分配をめぐって人々が争った。 -

伊藤さん、そんな昔のことが分かるなんて、さずが中世からやって来ただけあるね!

-

-

おぬし、ついに正体を現したな!

-

ば、ばれたか?!

-

なんてね。これは軽いノリで昨年のオープンハウスでコスプレをしただけですよ。

-

じゃあ、なんで色々知ってるの?

-

過去の古文書が東寺に残っていたため、我々は中世において、この洛西用水がどのように利用されていたのか、当時の様子を知る事ができたのです。

-

伊藤さん、古文書が読めるなんて、かっこいい!

-

古文書を通じて過去の地域の様子や、そこに生きた人たちがなにを考え、なにを大事にして暮らしていたのかを考えていくのは、歴史学の面白さの一つですね。

-

今日はとても勉強になりました!

-

ありがとうございました!

京都市 桂川西岸の用水系

- 地理:

- 丹波高原に発する桂川が、京都盆地に入り、嵐山から久世橋に至る地域

- 気候:

- 内陸性気候

- 経済:

- 嵐山など、著名な観光地を抱える。農業も盛んだが、京都郊外にあたり新興住宅地も増えている

- 民族:

- 日本人

- 言語:

- 日本語

- 宗教:

- 桂川ぞいや、古い集落にお寺や神社が残る

- 建築:

- 天龍寺・渡月橋・松尾大社

今回のガイド

伊藤 啓介

総合地球環境学研究所 プロジェクト研究員

2014年4月より、気候適応史プロジェクトで、日本中世史を担当しています。専門は日本中世の貨幣経済で、中世の為替のしくみや、朝廷の貨幣政策などを研究してきました。地球研では、気候変動と中世社会の関係について研究しています。