2020.1.6 もちつきワークショップ〜ファイナル〜

2020.1.6

もちつきワークショップ〜ファイナル〜

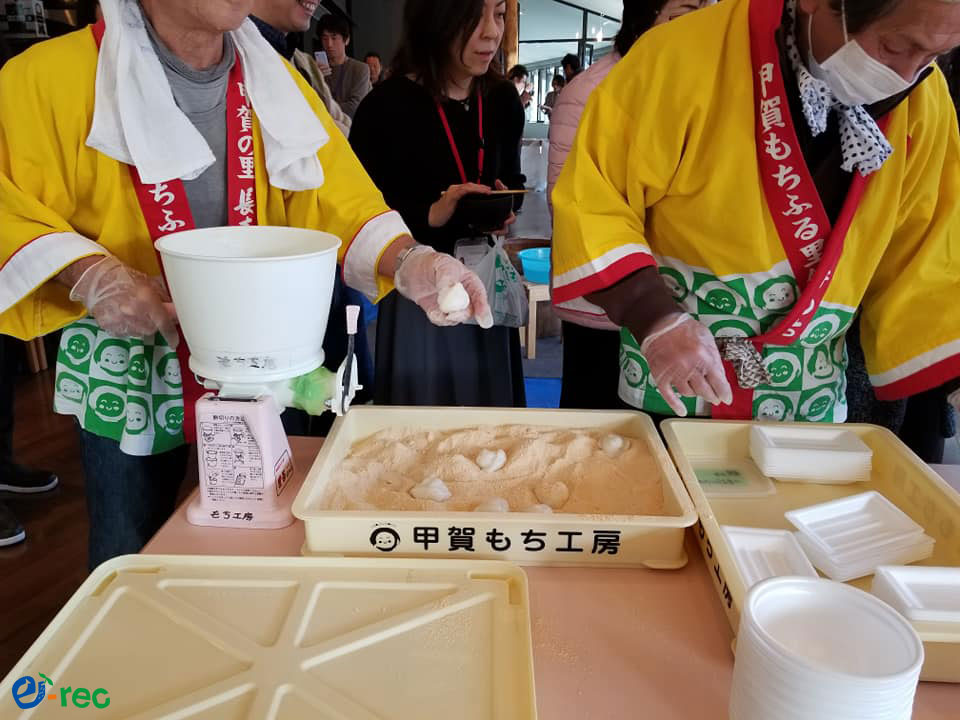

あけましておめでとうございます!本年もよろしくお願いいたします。

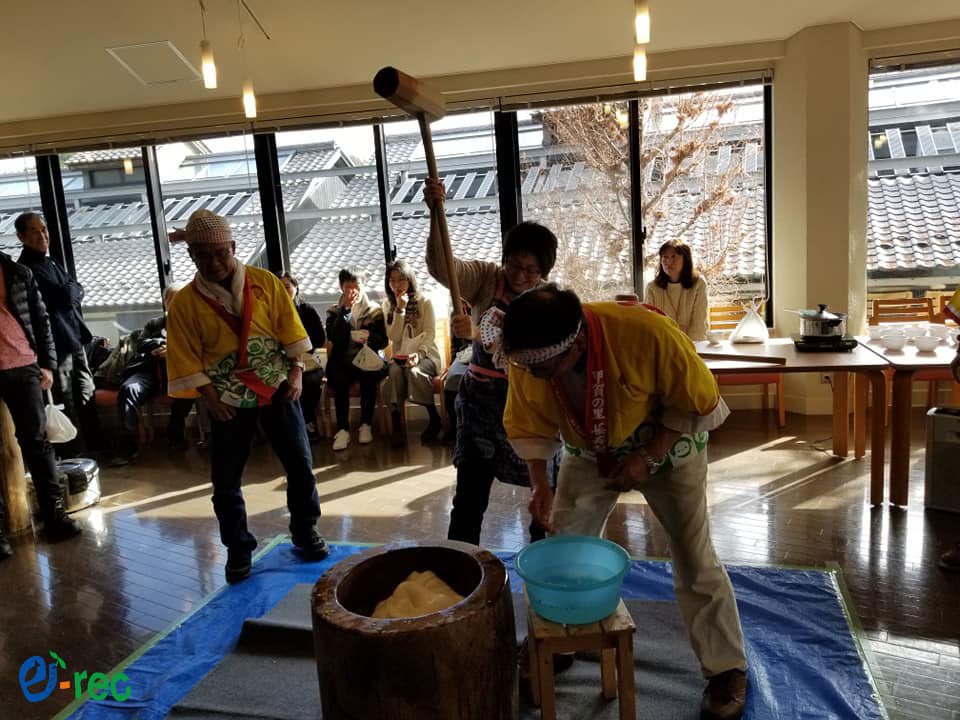

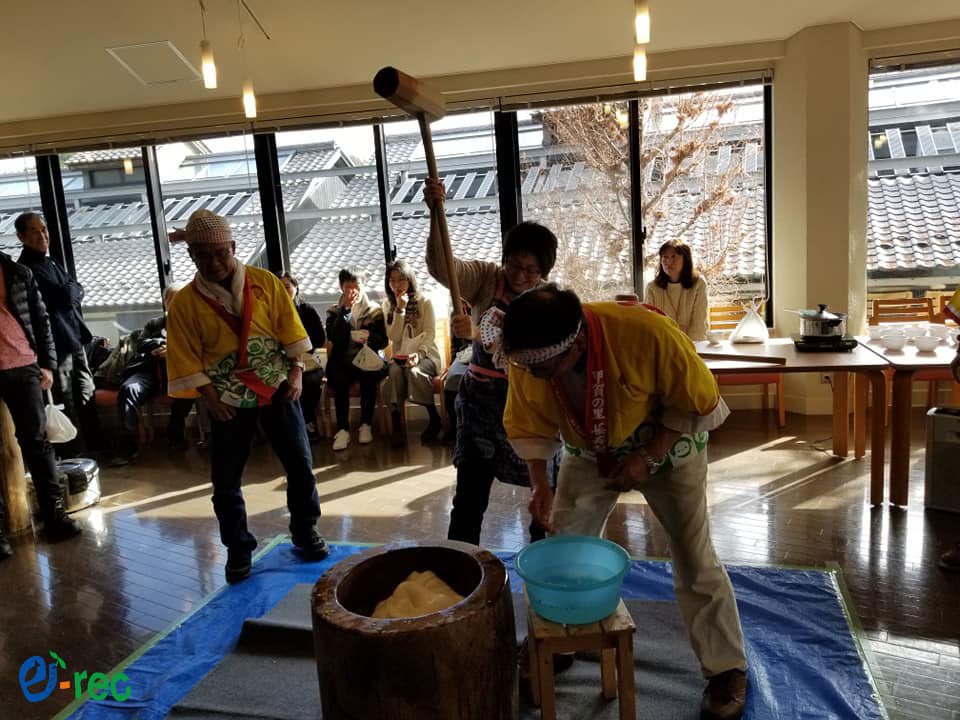

今日は所内での毎年恒例行事、もちつきワークショップを行いました。

毎年お世話になっている滋賀県の甲賀もち工房と小佐治保全部会の皆さんと今年は野洲川上流、大原地域と下流のゆりかご水田、須原地域で活動されている皆さんにもご参加いただきました。

栄養循環プロジェクトが行うもちつきワークショップはこれで最後となり、ご報告もラストで寂しい限りですが、来年は他のプロジェクトが引き継いでくれることを祈りたいと思います。

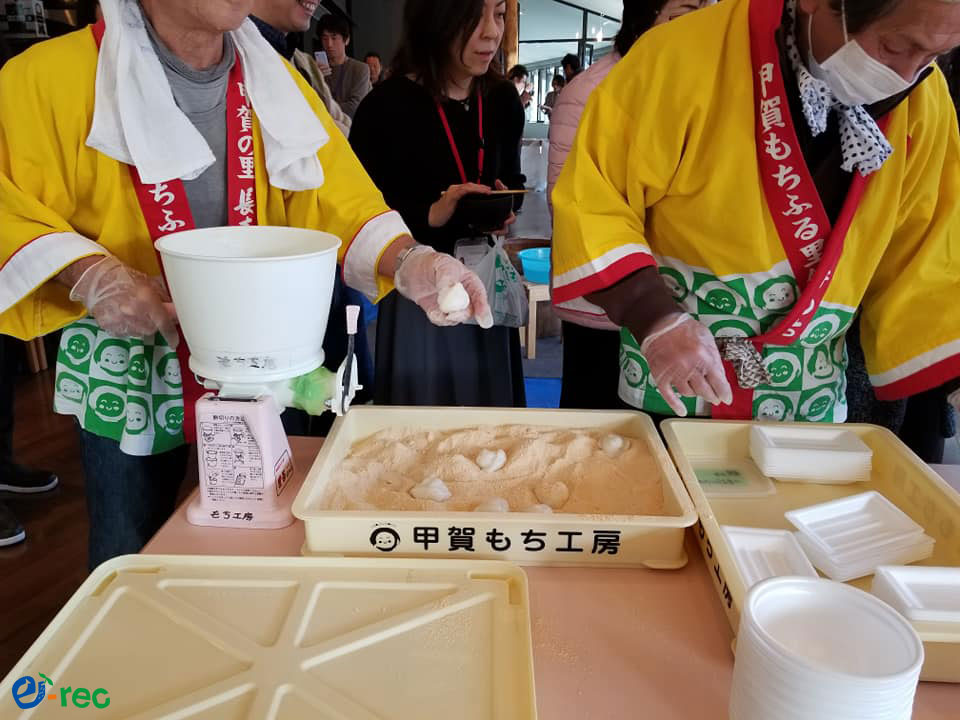

つきたてのお餅がどんどん小さくまるまってきな粉をかぶってお腹に入ります!

今回も待ちかねている所員のために名物のよもぎもちなどを販売してくださいました。

これまでご協力、ご尽力いただいた甲賀もち工房をはじめ小佐治保全部会のみなさま, 甲賀市 大原、須原地域のみなさまに厚くお礼の申し上げます!ありがとうございました

。

研究室広報 寺井真希子

あけましておめでとうございます!本年もよろしくお願いいたします。

今日は所内での毎年恒例行事、もちつきワークショップを行いました。

毎年お世話になっている滋賀県の甲賀もち工房と小佐治保全部会の皆さんと今年は野洲川上流、大原地域と下流のゆりかご水田、須原地域で活動されている皆さんにもご参加いただきました。

栄養循環プロジェクトが行うもちつきワークショップはこれで最後となり、ご報告もラストで寂しい限りですが、来年は他のプロジェクトが引き継いでくれることを祈りたいと思います。

つきたてのお餅がどんどん小さくまるまってきな粉をかぶってお腹に入ります!

今回も待ちかねている所員のために名物のよもぎもちなどを販売してくださいました。

これまでご協力、ご尽力いただいた甲賀もち工房をはじめ小佐治保全部会のみなさま, 甲賀市 大原、須原地域のみなさまに厚くお礼の申し上げます!ありがとうございました

。

研究室広報 寺井真希子

2019.12.22 地域連携セミナー

2019.12.22

地域連携セミナー

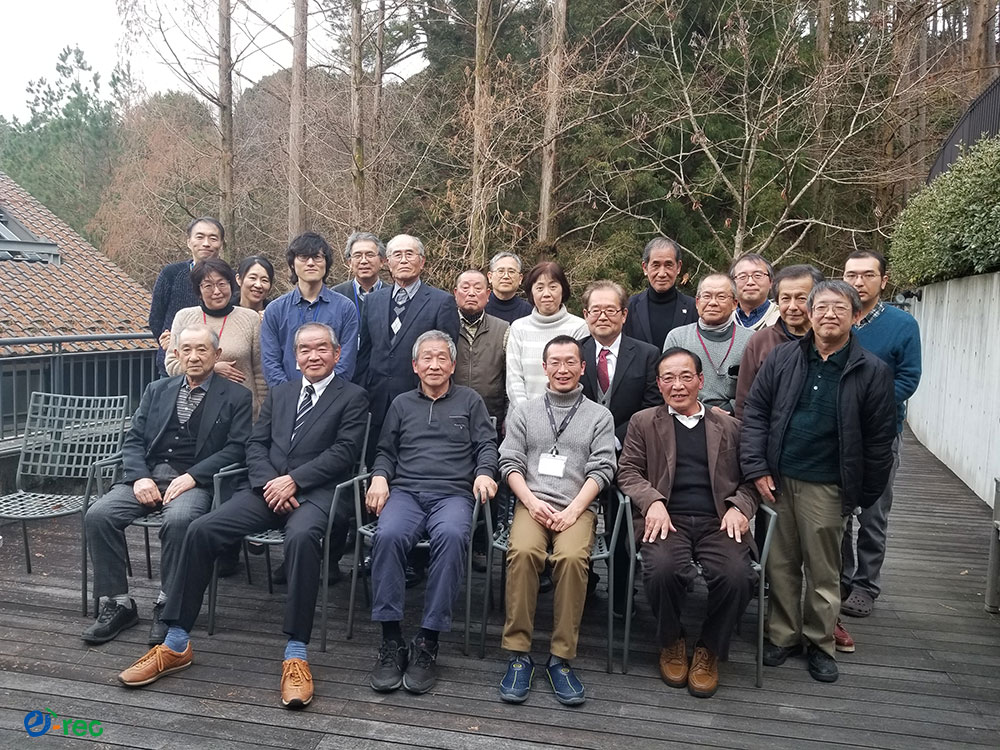

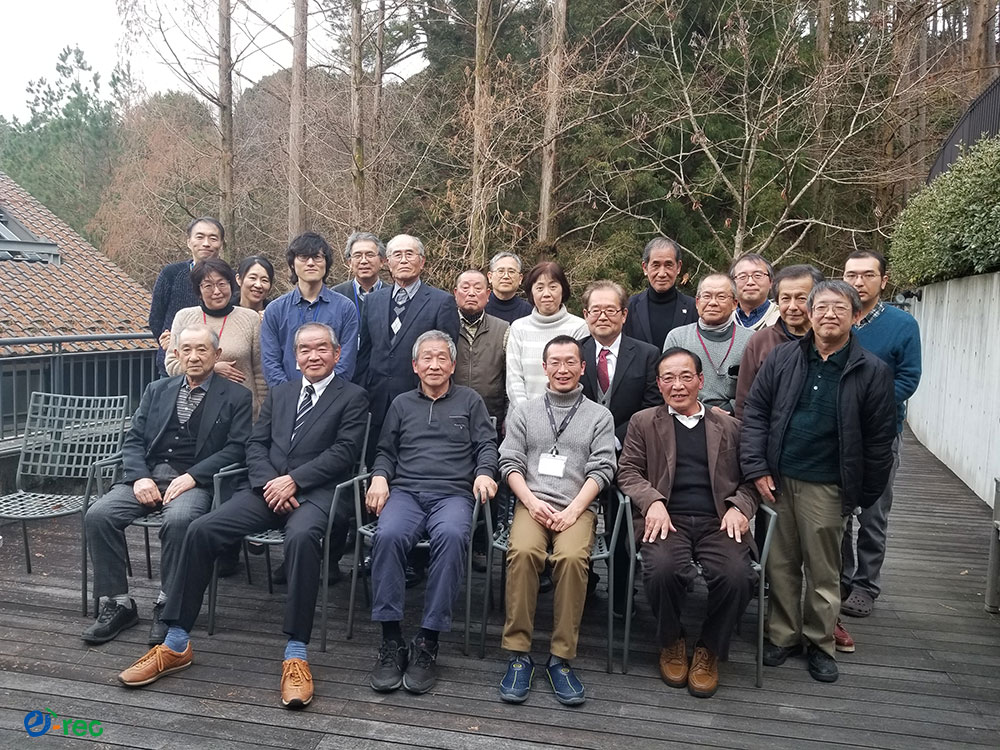

滋賀県草津市琵琶湖博物館にて「楽しさ」がつなぐ森里川湖〜身近な環境 守る楽しみ つながる喜び〜をテーマに第30回地域連携セミナーを行い、95名の皆様にお越しいただきました。

三橋弘宗先生(滋賀県立人と自然の博物館主任研究員兼兵庫県立大学講師)による講演「小さな自然再生の大きな役割」をはじめ、栄養循環プロジェクトメンバーの 山梨大学准教授 岩田先生から今回のテーマに沿った話題「鳥の眼から見た野洲川流域の生物が養成と栄養循環」をレクチャーしていただきました。

そして地元で保全活動に努めておられるみなさまに地域の活動紹介をしていただき、総合討論会で幕を閉じました。

私共のプロジェクトは残すところ3ヶ月となりましたが、終了後も何らかの形で関わることができればと思います。

ご参加いただいきました皆様、ご協力いただいた琵琶湖博物館・地域住民の皆様・自治体関係者の皆様ありがとうございました。

研究室広報 寺井真希子

賀県草津市琵琶湖博物館にて「楽しさ」がつなぐ森里川湖〜身近な環境 守る楽しみ つながる喜び〜をテーマに第30回地域連携セミナーを行い、95名の皆様にお越しいただきました。

三橋弘宗先生(滋賀県立人と自然の博物館主任研究員兼兵庫県立大学講師)による講演「小さな自然再生の大きな役割」をはじめ、栄養循環プロジェクトメンバーの 山梨大学准教授 岩田先生から今回のテーマに沿った話題「鳥の眼から見た野洲川流域の生物が養成と栄養循環」をレクチャーしていただきました。

そして地元で保全活動に努めておられるみなさまに地域の活動紹介をしていただき、総合討論会で幕を閉じました。

私共のプロジェクトは残すところ3ヶ月となりましたが、終了後も何らかの形で関わることができればと思います。

ご参加いただいきました皆様、ご協力いただいた琵琶湖博物館・地域住民の皆様・自治体関係者の皆様ありがとうございました。

研究室広報 寺井真希子

2019.11.29 上を向いて歩こう

2019.11.29

上を向いて歩こう

地球研に滞在されていた招へい外国人研究員のトーマス・ハーモン教授の任期が終了し、12月8日に離日されます。

ご家族も来日され、お会いする事が出来ました。またいつかお会いできる日を楽しみにしながら本日の地球研忘年会で盛り上がりました!

余興にサニテーションプロジェクトの山内先生とジョイントでギター演奏を披露して下さり「上を向いて歩こう」を歌いました🎶

Great thanks to Thom!We are looking forward to meeting you again.

研究室広報 寺井真希子

地球研に滞在されていた招へい外国人研究員のトーマス・ハーモン教授の任期が終了し、12月8日に離日されます。

ご家族も来日され、お会いする事が出来ました。またいつかお会いできる日を楽しみにしながら本日の地球研忘年会で盛り上がりました!

余興にサニテーションプロジェクトの山内先生とジョイントでギター演奏を披露して下さり「上を向いて歩こう」を歌いました🎶

Great thanks to Thom!We are looking forward to meeting you again.

研究室広報 寺井真希子

2019.10.27 フードキャラバン

2019.10.27

フードキャラバン

2019年11月2日(土)、守山市を訪れて、淡海ネットワークセンターが主催する、おうみ未来塾「そら湖diary」のイベント、びわ湖・野洲川流域のフードキャラバンに参加してきました。会場はびわ湖の岸にある公園です。

今回のイベントは、びわ湖・野洲川流域の上流から下流の各地で地域活動に取り組む人が集い、流域各地でとれた自然の食材を使った料理を食べて、自然の恵みに感謝をしながら、日頃の活動で感じていることを語り合う場をつくる趣旨で開催されました。話題は、野洲川の水をとおした山と湖とのつながり、上流での木の駅や里山に関わる活動、下流でのまちづくり、びわ湖のエリ漁にまで広がりました。

野洲川のヨモギのパン、ビワマス、上流域の水を使った日本酒、玄米からつくったゼリーなどをいただきながら、柳の木でつくったキャンドルを灯して暖を取り、夕日が沈むまで皆さんからお話を聞きました。

流域各地で地域活動に取り組む皆さんが交流する取り組みのこれからの展開が楽しみです。

研究員 石橋弘之

2019年11月2日(土)、守山市を訪れて、淡海ネットワークセンターが主催する、おうみ未来塾「そら湖diary」のイベント、びわ湖・野洲川流域のフードキャラバンに参加してきました。会場はびわ湖の岸にある公園です。

今回のイベントは、びわ湖・野洲川流域の上流から下流の各地で地域活動に取り組む人が集い、流域各地でとれた自然の食材を使った料理を食べて、自然の恵みに感謝をしながら、日頃の活動で感じていることを語り合う場をつくる趣旨で開催されました。話題は、野洲川の水をとおした山と湖とのつながり、上流での木の駅や里山に関わる活動、下流でのまちづくり、びわ湖のエリ漁にまで広がりました。

野洲川のヨモギのパン、ビワマス、上流域の水を使った日本酒、玄米からつくったゼリーなどをいただきながら、柳の木でつくったキャンドルを灯して暖を取り、夕日が沈むまで皆さんからお話を聞きました。

流域各地で地域活動に取り組む皆さんが交流する取り組みのこれからの展開が楽しみです。

研究員 石橋弘之

2019.10.27 写真展「草津の湖岸 風景といきものたち」レポート

2019.10.27

写真展「草津の湖岸 風景といきものたち」レポート

滋賀県 草津の常盤まちづくりセンターで「常盤学区民ふれあいまつり」が開催され、私共も志那の写真愛好家のかたがたと共に写真展「草津の湖岸 風景といきものたち」を展示しました。

草津市長を始めとして「松葉会」グループのほか、来場者の皆さんが作品に見入っていました。普段は気がつかない湖岸のかたちや色の光景に驚きがあったようです。

隣には、昨年、日本遺産「琵琶湖とその水辺景観-祈りと暮らしの水遺産」に追加登録された「サンヤレ踊り」などの常盤地区の文化・史跡解説と、地域の民話の伝承活動をしている「松葉会」の紙芝居やビデオなどが展示されていました。「サンヤレ」は野山への感謝の心(山野礼)や「幸あれ」という言葉に由来するそうです。

湖岸の景観・自然や文化の価値を感じ、将来世代に魅力ある地域づくりを一緒に考える機会になりました。

研究員 池谷透

賀県 草津の常盤まちづくりセンターで「常盤学区民ふれあいまつり」が開催され、私共も志那の写真愛好家のかたがたと共に写真展「草津の湖岸 風景といきものたち」を展示しました。

草津市長を始めとして「松葉会」グループのほか、来場者の皆さんが作品に見入っていました。普段は気がつかない湖岸のかたちや色の光景に驚きがあったようです。

隣には、昨年、日本遺産「琵琶湖とその水辺景観-祈りと暮らしの水遺産」に追加登録された「サンヤレ踊り」などの常盤地区の文化・史跡解説と、地域の民話の伝承活動をしている「松葉会」の紙芝居やビデオなどが展示されていました。「サンヤレ」は野山への感謝の心(山野礼)や「幸あれ」という言葉に由来するそうです。

湖岸の景観・自然や文化の価値を感じ、将来世代に魅力ある地域づくりを一緒に考える機会になりました。

研究員 池谷透

2019.10.20 諏訪湖創生ビジョン サイエンスカフェ

2019.10.20

諏訪湖創生ビジョン サイエンスカフェ

長野県茅野市で地域づくりネットワーク県協議会諏訪支部と諏訪湖創生ビジョン推進会議の企画で「森・里・川・湖そして人のつながりを考えよう」をテーマに「諏訪湖を学ぶ・サイエンスカフェ」が開催されました。

琵琶湖の流域ガバナンスの取り組みを紹介しながら、市民の皆さんと一緒に身近な諏訪湖を取り巻くさまざまな問題について考えました。

参加者の皆さんが想い描く諏訪湖の姿を取り戻せる日が早く訪れることを期待しております。

PL 奥田昇

長野県茅野市で地域づくりネットワーク県協議会諏訪支部と諏訪湖創生ビジョン推進会議の企画で「森・里・川・湖そして人のつながりを考えよう」をテーマに「諏訪湖を学ぶ・サイエンスカフェ」が開催されました。

琵琶湖の流域ガバナンスの取り組みを紹介しながら、市民の皆さんと一緒に身近な諏訪湖を取り巻くさまざまな問題について考えました。

参加者の皆さんが想い描く諏訪湖の姿を取り戻せる日が早く訪れることを期待しております。

PL 奥田昇

2019.10.23 ハーマン先生による第一回目のセミナー

2019.10.23

ハーマン先生による第一回目のセミナー

第176回地球研セミナーに栄養循環プロジェクトに滞在されているカルフォルニア大マセード校のハーモン教授が登壇。アメリカ大陸の陸域・水域生態系に関する学際および超学際研究からのハイライトと将来の方向性などをお話していただきました。

そして短い間ですが今後 栄養循環プロジェクトと共同で行う研究の提案もしていただき,ご滞在はあと1ヶ月と少しですが調査地域の視察や議論を深めたいと思います。

研究室広報 寺井真希子

第176回地球研セミナーに栄養循環プロジェクトに滞在されているハーモン先生が登壇。アメリカ大陸の陸域・水域生態系に関する学際および超学際研究からのハイライトと将来の方向性などをお話していただきました。

そして短い間ですが今後 栄養循環プロジェクトと共同で行う研究の提案もしていただき,ご滞在はあと1ヶ月と少しですが調査地域の視察や議論を深めたいと思います。

研究室広報 寺井真希子

2019.10.20 諏訪湖創生ビジョン サイエンスカフェ

2019.10.20

諏訪湖創生ビジョン サイエンスカフェ

長野県茅野市で地域づくりネットワーク県協議会諏訪支部と諏訪湖創生ビジョン推進会議の企画で「森・里・川・湖そして人のつながりを考えよう」をテーマに「諏訪湖を学ぶ・サイエンスカフェ」が開催されました。

琵琶湖の流域ガバナンスの取り組みを紹介しながら、市民の皆さんと一緒に身近な諏訪湖を取り巻くさまざまな問題について考えました。

参加者の皆さんが想い描く諏訪湖の姿を取り戻せる日が早く訪れることを期待しております。

PL 奥田昇

長野県茅野市で地域づくりネットワーク県協議会諏訪支部と諏訪湖創生ビジョン推進会議の企画で「森・里・川・湖そして人のつながりを考えよう」をテーマに「諏訪湖を学ぶ・サイエンスカフェ」が開催されました。

琵琶湖の流域ガバナンスの取り組みを紹介しながら、市民の皆さんと一緒に身近な諏訪湖を取り巻くさまざまな問題について考えました。

参加者の皆さんが想い描く諏訪湖の姿を取り戻せる日が早く訪れることを期待しております。

PL 奥田昇

2019.10.20 甲賀忍者里山を行く2019(2日目)

2019.10.20

甲賀忍者里山を行く2019(2日目)

「甲賀忍者里山を行く2019」の2日目は、里山を歩いて甲賀忍者の五感や距離・時間・方角、薬草の知識を学びました。この日は甲賀忍術研究会の皆さんも現場に駆けつけてくださいました。

昨日、改修した丸太階段を登ると楽花園の山頂には、役行者の像があります。この像は、300年以上前、江戸時代の寛保期につくられたものだそうです。楽花園の山はお寺の土地で、昔は青年団が運動会を開催したこともあるとのことです。

里山散策のコースでは、ジネンジョ(ムカゴ)、アケビの実、ドクダミなどを見つけて、その使い方を学んだり、食べたりしました。道中では木の駅プロジェクトの土場も見学しました。

正午には、大原自治振興会が毎月開催するマルシェを訪れました。今月は「こうかninjaマルシェ」です。マルシェに来た皆さんと交流しながら、忍者に関わる演舞、忍者薬草クイズを行いました。

午後は大久保区の湧き水、生水(しょうず)めぐりをしました。生水は川の伏流水から湧いており、野菜を洗ったり、魚を飼ったりする場所に使われてきました。

家の土地にあっても区の人たちが共同で利用してきました。

最近は防災との関係も意識されていて、災害が起きても生水があることで、自前で水を調達できる生活の知恵があることを学びました。

今回、参加された滋賀県立大学の留学生のみなさんから感想を聞くと、大久保の皆さんとともに里山整備を体験したこと、生水と防災との関係など、さまざまなことを学んだことをお話されていました。

里山と人とのつながりを楽しく学んだ2日間でした。ご参加された皆さんありがとうございました!

研究員 石橋弘之

「甲賀忍者里山を行く2019」の2日目は、里山を歩いて甲賀忍者の五感や距離・時間・方角、薬草の知識を学びました。この日は甲賀忍術研究会の皆さんも現場に駆けつけてくださいました。

昨日、改修した丸太階段を登ると楽花園の山頂には、役行者の像があります。この像は、300年以上前、江戸時代の寛保期につくられたものだそうです。楽花園の山はお寺の土地で、昔は青年団が運動会を開催したこともあるとのことです。

里山散策のコースでは、ジネンジョ(ムカゴ)、アケビの実、ドクダミなどを見つけて、その使い方を学んだり、食べたりしました。道中では木の駅プロジェクトの土場も見学しました。

正午には、大原自治振興会が毎月開催するマルシェを訪れました。今月は「こうかninjaマルシェ」です。マルシェに来た皆さんと交流しながら、忍者に関わる演舞、忍者薬草クイズを行いました。

午後は大久保区の湧き水、生水(しょうず)めぐりをしました。生水は川の伏流水から湧いており、野菜を洗ったり、魚を飼ったりする場所に使われてきました。

家の土地にあっても区の人たちが共同で利用してきました。

最近は防災との関係も意識されていて、災害が起きても生水があることで、自前で水を調達できる生活の知恵があることを学びました。

今回、参加された滋賀県立大学の留学生のみなさんから感想を聞くと、大久保の皆さんとともに里山整備を体験したこと、生水と防災との関係など、さまざまなことを学んだことをお話されていました。

里山と人とのつながりを楽しく学んだ2日間でした。ご参加された皆さんありがとうございました!

研究員 石橋弘之

研究員 石橋弘之