2019.2.24 山の木買い取ります!

2019.2.24

山の木買い取ります!

甲賀木の駅プロジェクトの山の木を買取る活動に参加してきました。

木の駅の普段の活動では、平日に、木の出荷登録をしているメンバーがチップ工場へ木を搬出します。今回は、休日の日曜に、木の出荷登録をしていない方も出荷できるように、木の駅の土場で出荷を受け付けしました。

今回の取り組みは初めての試みでしたが、甲賀町の各地から、たくさんの木が集まりました。スギ、ヒノキなど針葉樹から、カシ、コナラ、サクラなど広葉樹まで木の種類もさまざまでした。初めて木の駅に来た方のなかには、仲間と一緒に木を運んできた方もいました。

木を出荷した皆さんには、甲賀町内の商店で使える地域通貨モリ券で支払われます。

お昼はジビエ料理をいただきました。イノシシの味噌煮込み鍋、シカのローストを美味しくいただきました。

山をきれいにする取組みをきっかけにして、地域のなかで新たなつながりができていることを実感した一日でした。

木の駅のみなさん、木を出荷されたみなさん、ありがとうございました!

研究員 石橋弘行

2019.2.4 海川づくりフォーラムで優勝!!!

2019.2.4

海川づくりフォーラムで優勝!!!

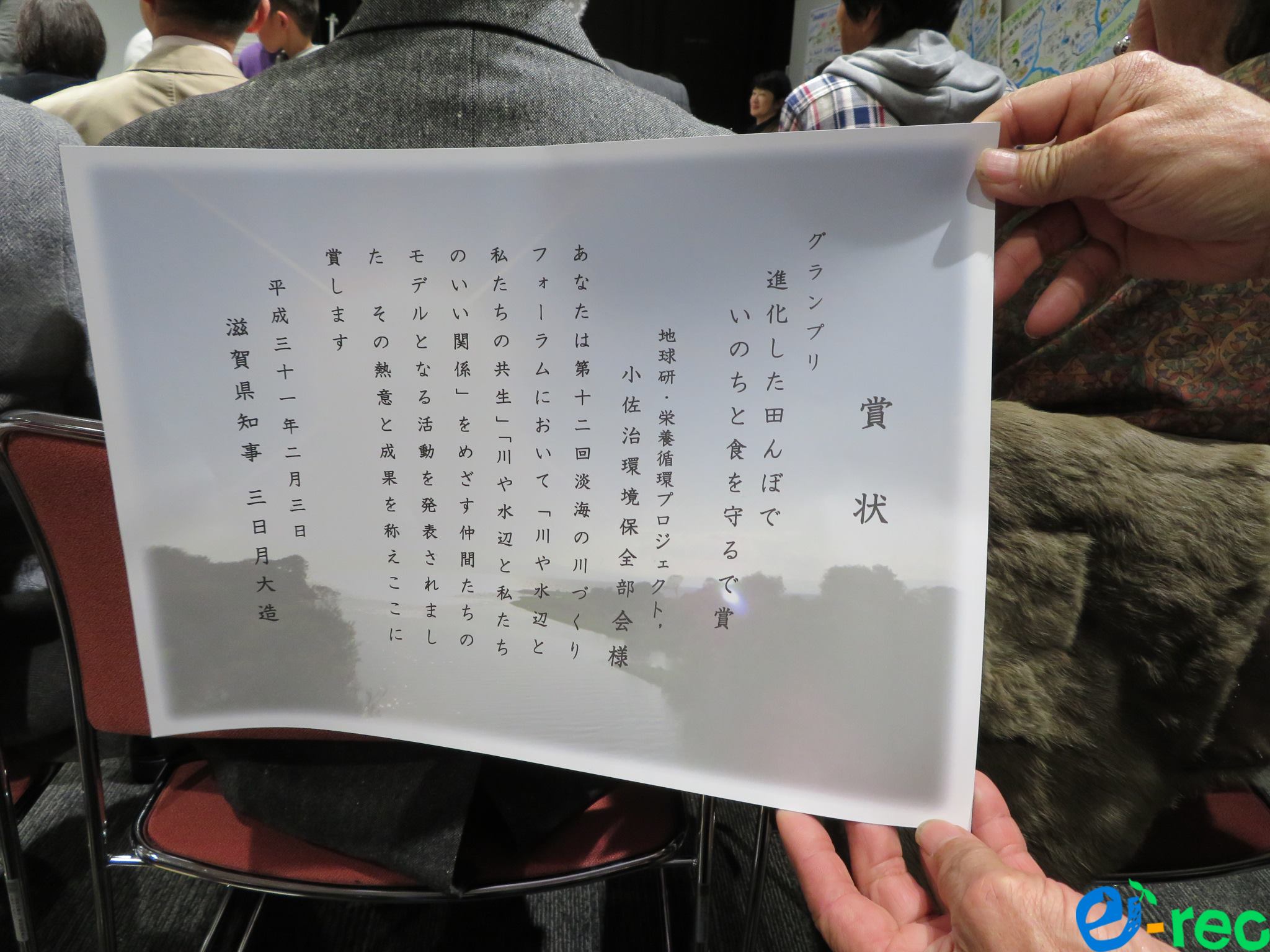

毎年参加している※淡海の川づくりフォーラムで、小佐治で取り組んでいる環境保全型農業について発表してきました。

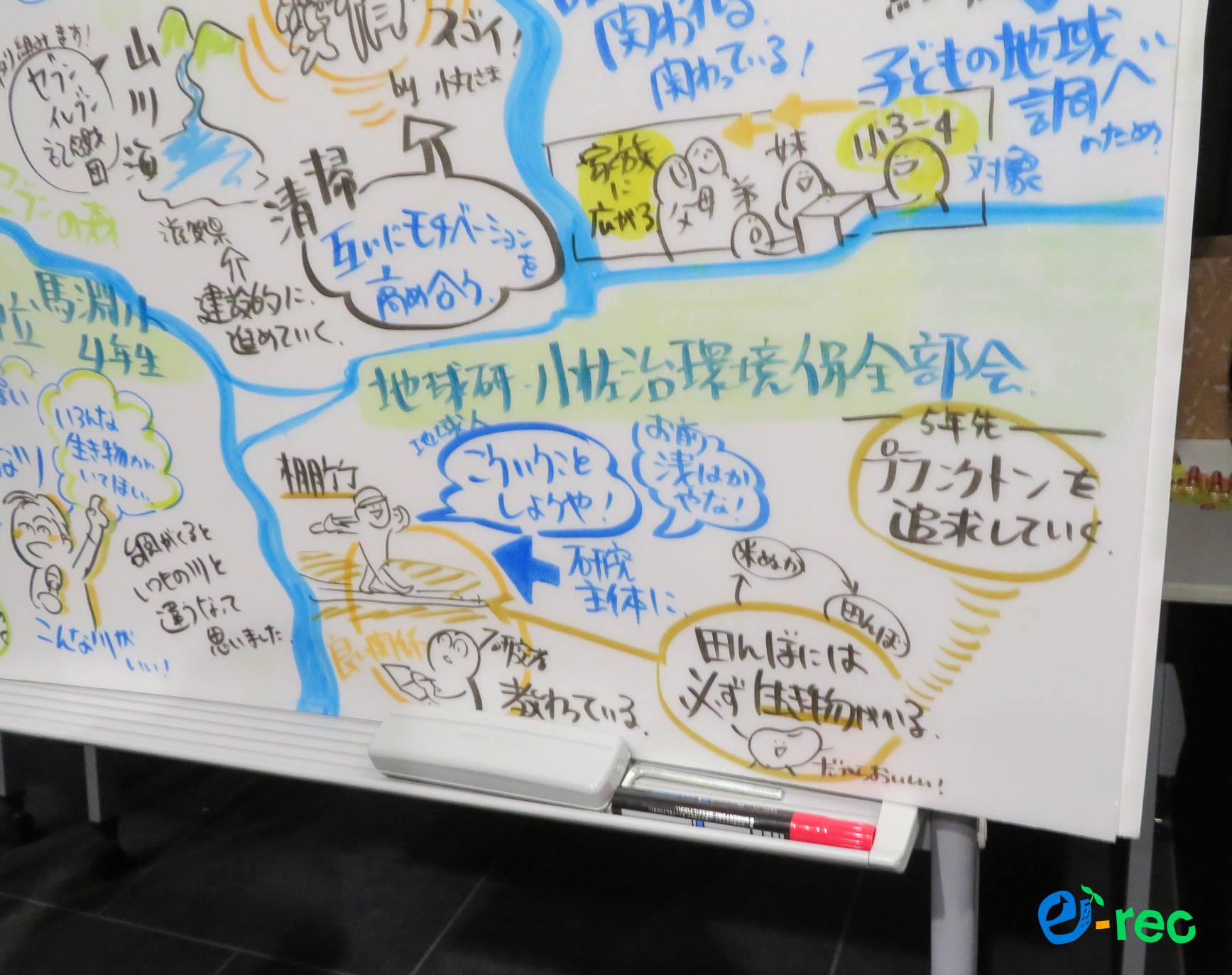

今年は、小佐治環境保全部会さんと一緒に発表し、なんとグランプリをいただけました!優勝です!おめでとう、私たち!こういった賞をいただけると取り組みの励みになるとみんなで喜びあいました。

口頭での発表を絵や図などのグラフィックに「可視化」して記録するというコミュニケーション手段を用いて、グラフィックレコーダーのあるがゆうさんにプレゼンテーションをイラストにして書き出してもらいました。

保全部会のみなさん、フォーラムを開催してくれた滋賀県の行政の方々や実行委員会の方々、楽しかったです。本当にありがとうございました!

研究員 石田卓也

2019.1.10 もちつきワークショップ

2019.1.10

もちつきワークショップ

あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

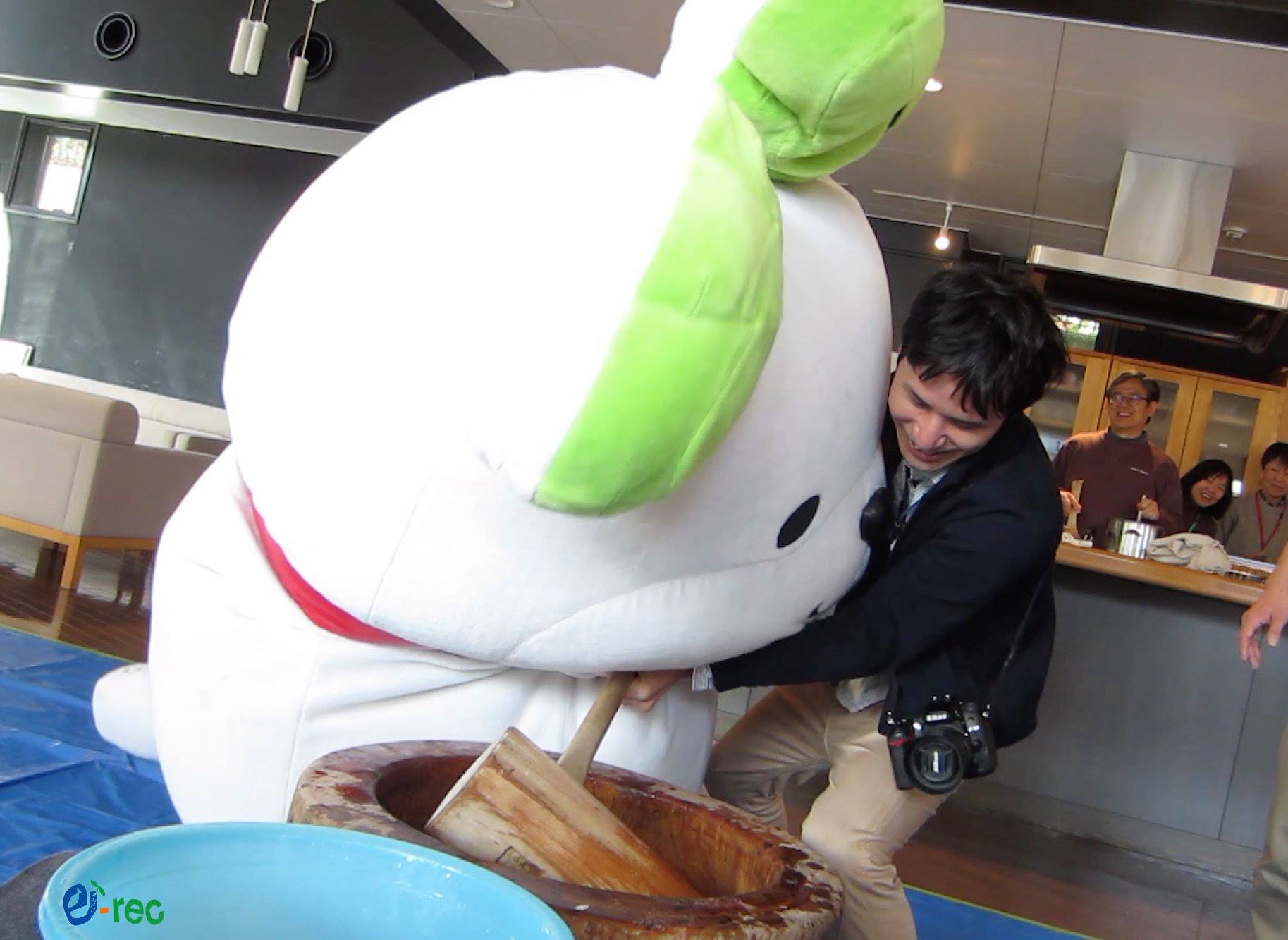

琵琶湖・野洲川流域での研究地域の一つ、滋賀県甲賀市小佐治地区の餅文化について学ぶ体験型ワークショップを所内で行いました。

地球犬ももちろん参加。

京都市内は朝からとても冷え込み、時おり吹雪となりましたが、今年も滋賀県甲賀市より、小佐治保全部会と甲賀もち工房の皆さまにはるばるお越しいただきました。

地球研のダイニングルームに杵と臼運び込み、小佐治の良質なもち米をもち工房の皆様の手ほどきを受けて、所員が代るがわるお餅をつきました。

小佐治のお餅はとても美味しく、きな粉とぜんざいを振る舞っていただきました。

よもぎ餅などを販売していただきましたが、大好評であっという間に売り切れてしまいました。

来年は最後のもちつきワークショップです。

研究室広報 寺井真希子

2018.12.8 里山イベント ふゆいちごジャムを作る

2018.12.8

里山イベント

ふゆいちごジャムを作る

甲賀市の大久保を訪れて、ふゆいちごのジャムをつくる里山イベントに参加してきました。

このイベントはSATOYAMA+と大久保里山再生委員会の皆さんが企画してくださいました。

ふゆいちごの果実は、里山の古道沿いに、たくさん実っていました。参加された皆さんとお話をして、道を進みながら、果実を摘み取ります。

道中で「タカノツメ」の落ち葉がありました。綿菓子のような香りがします。

ふゆいちごの果実を摘み終えたら、次はジャムづくりです。果実をボウルに集めて鍋で煮込みます。

そして、グラニュー糖、ラム、レモン汁を入れて味つけをします。味見をするとと、甘味と酸味がちょうどよく合わさった美味しさでした。ついにジャムが完成しました!

ジャム、ホットケーキ、コーヒーを皆さんと一緒にいただきました。ホイップクリームをつけると、まろやかな味になります。

里山に人が入り、人と自然との関係、人と人との交流の場を実感できました。ご参加いただいたみなさん、ありがとうございました!

研究員 石橋弘行

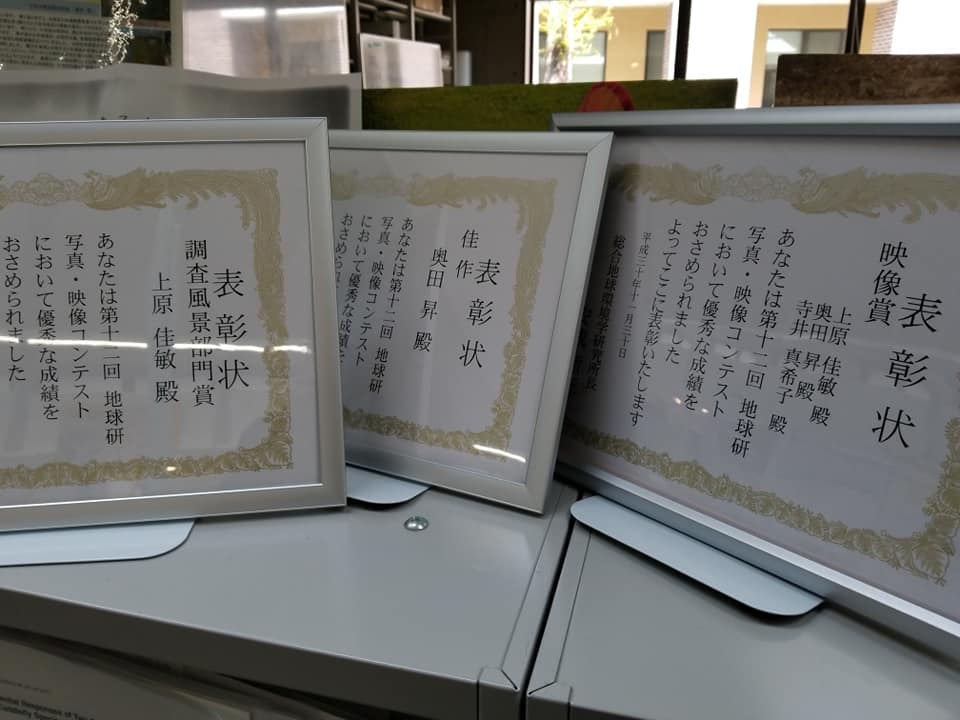

2018.11.30 写真コンテスト

2018.11.30

写真コンテスト

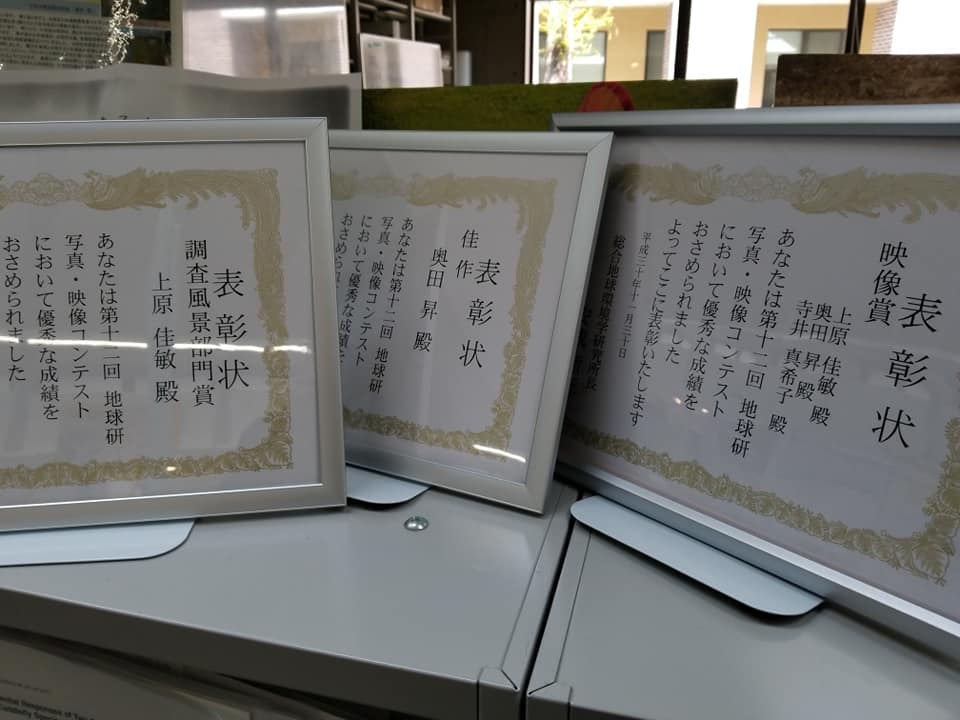

毎年秋に地球研所内で写真・映像コンテストが開催されます。一般部門と調査部門。それぞれ自慢の写真と映像を複数応募でき、応募作品は地球研エントランスに一定期間掲示され、所員投票によって受賞者が決まります。11月30日に受賞者の発表と授賞式が催されました。

栄養循環プロジェクトから6名が入賞し琵琶湖とラグナ湖に関する作品が3点入賞しました。

「僕にもみせて」調査風景部門賞受賞 上原研究員

「朝日を背に漕ぎ出づ」佳作受賞 奥田PL

「母なる湖 びわ湖」映像賞受賞 上原・奥田(撮影担当)寺井真希子(編集担当)

来年度はプロジェクトの最終年度ですので写真コンテストもラストの参加となります。大賞の受賞めざしてがんばります。

研究室広報 寺井真希子

毎年秋に地球研所内で写真・映像コンテストが開催されます。一般部門と調査部門。それぞれ自慢の写真と映像を複数応募でき、応募作品は地球研エントランスに一定期間掲示され、所員投票によって受賞者が決まります。11月30日に受賞者の発表と授賞式が催されました。

栄養循環プロジェクトから6名が入賞し琵琶湖とラグナ湖に関する作品が3点入賞しました。

「僕にもみせて」調査風景部門賞受賞 上原研究員

「朝日を背に漕ぎ出づ」佳作受賞 奥田PL

「母なる湖 びわ湖」映像賞受賞 上原・奥田(撮影担当)寺井真希子(編集担当)

来年度はプロジェクトの最終年度ですので写真コンテストもラストの参加となります。大賞の受賞めざしてがんばります。

研究室広報 寺井真希子

2018.11.6-10 フィリピン食レポ

2018.11.6-10

フィリピン食レポ

現地報告

さて,フィリピンでの流域フォーラムが終了しました.

大成功大盛況に終わりました。流域フォーラムの報告は後日行いたいと思います.

その前に,,,恒例の現地の食事です。今回はデジカメを持ち歩いてなくて,携帯で撮っていたのですが,ブッレブレの写真が多くてなかなかレポートできてません.

今回はファストフード店にはほとんど行くこともなくもっぱらフィリピン料理ばかり食べる事ができました。

地元の人がいくローカルの店から,フィリピンのアレンジ料理を出してくれる店や学生街の中のフィリピン料理の店

と様々でした。

中でも奥田さんが気に入ったのは,最後の夜に行ったお店

バナナの葉の上にご飯やチキン,シーフードなどがドドーんと出てきたお店です.

それを手で食べるという昔ながらのフィリピンスタイル(現在はみんなフォークやスプーンで食事をします)

ただ,フィリピン料理は味が濃い,ひたすら濃い,塩味,甘み,酸っぱ味,辛味!!!それがご飯やビールに良く合います

研究員 上原佳敏

2018.10.23-24 I-URICワークショップ

2018.10.23-24

I-URICワークショップ

大学共同利用機関法人の4研究機構による異分野連携(I-URIC)プロジェクト『「よそもの学」の構築に向けた予備研究』のワークショップを10月

23-24日に開催しました。

びわ湖の外来コイの移入問題をテーマとして、初日は琵琶湖博物館で様々な分野・立場の方にコイについて話題提供していただきました。

懇親会では、湖魚食に舌鼓を打ちながら、湖の恵みを満喫しました。。

2日目は朝日漁協と沖島漁協を訪問し、漁業者の皆さんにコイや湖魚食文化、琵琶湖の漁業の未来について語っていただきました。

先端技術による科学知と現場の経験知を交流させることで「よそもの学」の新たな展開につながる気づきが得られました。

奥田昇(PL)

2018.10.14-19 リア研究員 受賞報告

2018.10.14-19

リア研究員 受賞報告

第17回世界湖沼会議リア研究員が、茨城県つくばにて10月14-19日の日程で開催された第17回世界湖沼会議において霞ヶ浦賞を受賞しました。

霞ヶ浦賞は、開発途上国の研究者などによる湖沼環境保全に関する優れた論文を顕彰することにより、国際的な湖沼環境保全に関する研究や技術開発の進展に寄与することを目的として、今回の開催地である茨城県によって創設された賞です。

授賞式には、秋篠宮ご夫妻もご出席され、殿下からお祝いのお言葉をいただきました。

また、リア研究員とジョシーがシラン・サンタローザの流域ガバナンスに関する口頭およびポスター発表でそれぞれ優秀発表賞を受賞しました。おめでとうございます。

奥田昇(PL)

第17回世界湖沼会議リア研究員が、茨城県つくばにて10月14-19日の日程で開催された第17回世界湖沼会議において霞ヶ浦賞を受賞しました。

霞ヶ浦賞は、開発途上国の研究者などによる湖沼環境保全に関する優れた論文を顕彰することにより、国際的な湖沼環境保全に関する研究や技術開発の進展に寄与することを目的として、今回の開催地である茨城県によって創設された賞です。

授賞式には、秋篠宮ご夫妻もご出席され、殿下からお祝いのお言葉をいただきました。

また、リア研究員とジョシーがシラン・サンタローザの流域ガバナンスに関する口頭およびポスター発表でそれぞれ優秀発表賞を受賞しました。おめでとうございます。

奥田昇(PL)

2018.10.14-19 世界湖沼会議

2018.10.14-19

世界湖沼会議

第17回世界湖沼会議が10月14-19日の日程で茨城県つくばにて開催され、50の国と地域から専門家、行政職員、市民ら約4,000人が参加しました。

栄養循環プロジェクトから、オスバルト、ジョシー、レニー、リア、奥田が参加し、研究成果を発表しました。「人と湖の共生:持続可能な生態系サービスを目指して」というテーマの下、湖沼から享受する恵みを次世代に引き継ぐために私たちは何をすべき

か意見が交わされました。

奥田昇(PL)

第17回世界湖沼会議が10月14-19日の日程で茨城県つくばにて開催され、50の国と地域から専門家、行政職員、市民ら約4,000人が参加しました。

栄養循環プロジェクトから、オスバルト、ジョシー、レニー、リア、奥田が参加し、研究成果を発表しました。「人と湖の共生:持続可能な生態系サービスを目指して」というテーマの下、湖沼から享受する恵みを次世代に引き継ぐために私たちは何をすべき

か意見が交わされました。

奥田昇(PL)

2018.10.9 石田研究員 受賞の報告

2018.10.9

石田研究員 受賞の報告

先日10/8に開催された日本陸水学会において石田研究員が優秀口頭発表賞を受賞しました。

小佐治(滋賀県 甲賀市)での冬季湛水にリン負荷削減効果があることを実験的に明らかにした成果が評価されました。

本人の声 ”は・じ・め・ての受賞だぜ!!”

先日10/8に開催された日本陸水学会において石田研究員が優秀口頭発表賞を受賞しました。

小佐治(滋賀県 甲賀市)での冬季湛水にリン負荷削減効果があることを実験的に明らかにした成果が評価されました。

本人の声 ”は・じ・め・ての受賞だぜ!!”

2018.10.8 今年のもちまつり

2018.10.8

今年のもちまつり

昨年ファイナルを迎えた甲賀もちふる里祭りでしたが、今年は別のカタチとして甲賀市の櫟野寺御開帳に合わせて境内で生まれ変わりました。

規模は縮小しましたが、晴天の中、大人気のもちつき体験やお待ちかねのもちまきも行われ、老若男女、絶対にキャッチして持って帰る!!!という意気込みで背伸びして手を伸ばしてキャッチしていました。甲賀もち工房のみなさんが丹精込めて作るお餅は格別です。そして小佐治で行っている栄養循環プロジェクトの研究についてポスター展示やチラシを配布し紹介をいたしました。子どもたちにもわかりやすく大きなイラスト入りのポスターも展示し、興味津々の様子で研究員に質問をしたり楽しそうな表情も垣間見れました。

研究室広報 寺井真希子

昨年ファイナルを迎えた甲賀もちふる里祭りでしたが、今年は別のカタチとして甲賀市の櫟野寺御開帳に合わせて境内で生まれ変わりました。

規模は縮小しましたが、晴天の中、大人気のもちつき体験やお待ちかねのもちまきも行われ、老若男女、絶対にキャッチして持って帰る!!!という意気込みで背伸びして手を伸ばしてキャッチしていました。甲賀もち工房のみなさんが丹精込めて作るお餅は格別です。そして小佐治で行っている栄養循環プロジェクトの研究についてポスター展示やチラシを配布し紹介をいたしました。子どもたちにもわかりやすく大きなイラスト入りのポスターも展示し、興味津々の様子で研究員に質問をしたり楽しそうな表情も垣間見れました。

研究室広報 寺井真希子

2018.9.20-27 フィリピン行政機関訪問と聞き取り調査

2018.9.20-27

フィリピン行政機関訪問と聞き取り調査

9月20日〜27日 リア研究員がフィリピンケソン市の国家水資源委員会事務所を訪問し、サンタローサ市長と行政関係者らとの会議に参加し、研究の進捗状況を含め、プレゼンテーションや議論を行ました。また、住民からの聞き取り調査やワークショップも行いました。

研究員 リーヤ・ランビーノ

9月20日〜27日 リア研究員がフィリピンケソン市の

国家水資源委員会事務所を訪問し、サンタローサ市長と行政関係者らとの会議に参加し、研究の進捗状況を含め、プレゼンテーションや議論を行ました。また、住民からの聞き取り調査やワークショップも行いました。

研究員 リーヤ・ランビーノ

2018.9.24-27 フィリピンでドローンの撮影

2018.9.24-27

フィリピンでドローンの撮影

9月24日から9月29日まで、フィリピンでドローンの撮影を行いました。

この撮影は、地球研が進める”可視化・高度化プロジェクト”の一環で、科学的なデータの可視化とは別に、人と川(水)、川の上流~下流~湖までの可視化を行うべく、ドローンを用いて、流域俯瞰映像作成の為の撮影してきました。

今回は、現地のフィリピンチームにドローンの操縦トレーニングや法律などの知識も教えながらの撮影でした。そして乾季の撮影で、前回7月の雨季にも撮影を行いました。

雨季・乾季の撮影がほぼ終わり、11月にフィリピンのサンタローサ市で開催される、流域フォーラムで映像を展示する予定です。

また、それと同時にアンケート調査を行い、可視化された科学的なデータや流域俯瞰映像を見た時の人々の心境の変化などを追う予定です。

マリンディグ泉にてドローン撮影指導中

現地に工場を持つTOYOTAさんやサンタローサ市の環境課の職員、LLDAのスタッフさん、現地の方々に大変お世話になりました。

人の活動と自然の繋がりを意識した映像を目指します。少しづつでも、現地の環境問題の解決に繋がってもらえたら良いなと思います。

*私が写っている写真はTOTOさんから頂きました。ありがとうございます。(thank you for photos, TOTO)

研究員 上原佳敏

2018.9.5 今季最強の台風21号通過

2018.9.5

今季最強の台風21号通過

今回の台風で甚大な被害に遭われたみなさま、心よりお見舞いと一日も早い復旧をお祈りいたします。

ここ、地球研では裏山の木々が折れたりで散乱しておりますが大きな被害はありません。ご心配いただいたみなさまありがとうございます。

京都市中心地をつなぐ宝ヶ池の狐坂や深泥池では倒木による被害がひどく、特に深泥池では木々だけではなく電柱までも倒壊しており道路を塞いでいるため通行止めとなっております。車で来所の際にはどうぞご注意ください。

研究室広報 寺井真希子

今回の台風で甚大な被害に遭われたみなさま、心よりお見舞いと一日も早い復旧をお祈りいたします。

ここ、地球研では裏山の木々が折れたりで散乱しておりますが大きな被害はありません。

ご心配いただいたみなさまありがとうございます。

京都市中心地をつなぐ宝ヶ池の狐坂や深泥池では倒木による被害がひどく、特に深泥池では木々だけではなく電柱までも倒壊しており道路を塞いでいるため通行止めとなっております。車で来所の際にはどうぞご注意ください。

研究室広報 寺井真希子

2018.8.26 びわコミ会議

2018.8.26

びわコミ会議

8/27に大津で開かれた第8回マザーレイクフォーラムびわコミ会議に参加し、栄養循環プロジェクトのブース展示を行いました。お隣は大津市で水草問題に取り組む市民団体「水宝山」 さんです。

びわコミ会議 のグループディスカッションでは、プロジェクトリーダーの奥田准教授が水草堆肥WG 近藤准教授 とともに「水草から見たびわ湖」に参加し、漁師、行政職員、IT経営者、学生さんたちと意見交換をしました。滋賀県の三日月大造知事も視察にいらっしゃいました。

8/27に大津で開かれた第8回マザーレイクフォーラムびわコミ会議に参加し、栄養循環プロジェクトのブース展示を行いました。お隣は大津市で水草問題に取り組む市民団体「水宝山」 さんです。

びわコミ会議 のグループディスカッションでは、プロジェクトリーダーの奥田准教授が水草堆肥WG 近藤准教授 とともに「水草から見たびわ湖」に参加し、漁師、行政職員、IT経営者、学生さんたちと意見交換をしました。滋賀県の三日月大造知事も視察にいらっしゃいました。

2018.8.15 セブンレイク調査

2018.8.15

セブンレイク調査

8/15 フィリピン・ラグナ湖の南東に位置する7つの火山湖沼群(Seven Lakes)で野外調査をおこないました。台風による洪水で調査が危ぶまれましたが、無事、調査を終えることができました。

現地には研究設備がないので、調査は全て手作業。炎天下の中、過酷な労働を強いられますが、作業後のビールは格別です。2年近くにわたる観測調査の結果、熱帯湖沼の循環に関する新しい知見を得ることができました。

詳細は、論文にて公表予定です。請う、ご期待。

奥田昇(PL)

8/15 フィリピン・ラグナ湖の南東に位置する7つの火山湖沼群(Seven Lakes)で野外調査をおこないました。台風による洪水で調査が危ぶまれましたが、無事、調査を終えることができました。

現地には研究設備がないので、調査は全て手作業。炎天下の中、過酷な労働を強いられますが、作業後のビールは格別2年近くにわたる観測調査の結果、熱帯湖沼の循環に関する新しい知見を得ることができました。

詳細は、論文にて公表予定です。請う、ご期待。

奥田昇(PL)

2018.8.2-3 びわ湖で栄養循環の調査

2018.8.6

びわ湖で栄養循環の調査

8月2-3日に琵琶湖で栄養循環の調査を実施しました。琵琶湖に流入する河川や地下水に由来するリンの影響を調べるため、滋賀県大の調査船「はっさか」に乗船しました。酷暑の湖上で800ℓ以上の水を汲んで、ろ過する作業は大変でした、、、

これから安定同位体やラドンの分析をおこないます。調査の結果は、追ってお知らせします。

奥田昇(PL)

8月2-3日に琵琶湖で栄養循環の調査を実施しました。琵琶湖に流入する河川や地下水に由来するリンの影響を調べるため、滋賀県大の調査船「はっさか」に乗船しました。酷暑の湖上で800ℓ以上の水を汲んで、ろ過する作業は大変でした、、、

これから安定同位体やラドンの分析をおこないます。調査の結果は、追ってお知らせします。

奥田昇(PL)

2018.8.6 暑気払いと新メンバーのご紹介

2018.8.6

暑気払いと新メンバーのご紹介

連日気温37度超えの暑さ。先日は宝ヶ池から北山通リをつなぐ狐坂に設置されている温度計にはありえない文字が!なんと41度。(たまたま直射日光が当たる場所だからですが。。)みなさまにおかれましても暑さに疲弊の日々をお過ごしのことだと思います。当研究室メンバーで今日は暑気払い&無事に終えることのできたオープンハウスの打ち上げと新たに技術補佐員としてお手伝いいただく荻野さんの歓迎会をしました。荻野さんには主に実験の補佐をしていただいます。よろしくお願いいたします!

研究室広報 寺井真希子

連日気温37度超えの暑さ。先日は宝ヶ池から北山通リをつなぐ狐坂に設置されている温度計にはありえない文字が!なんと41度。(たまたま直射日光が当たる場所だからですが。。)みなさまにおかれましても暑さに疲弊の日々をお過ごしのことだと思います。当研究室メンバーで今日は暑気払い&無事に終えることのできたオープンハウスの打ち上げと新たに技術補佐員としてお手伝いいただく荻野さんの歓迎会をしました。荻野さんには主に実験の補佐をしていただいます。よろしくお願いいたします!

研究室広報 寺井真希子

2018.7.27 いきもの集計結果

2018.7.27

いきもの集計結果

オープンハウスで実施の「川の調査を体験しよう」でご参加いただいたみなさまが見つけた川虫(かわむし)を集計しました。

京都市で人がたくさんすんでいる上賀茂神社(かみがもじんじゃ)の近くの賀茂川(かもがわ)と人があまりすんでいない静原(しずはら)の東又川(ひがしまたがわ)で川虫の調査をみんなでおこないました。

きれいな川には、カゲロウ、カワゲラ、トビケラのなかまがたくさんいます。

汚(よご)れた川には、ユスリカがたくさんいます。

それぞれの川にどんな川虫がいたか、くらべてみよう!

また、2つの川で川虫の種類が違う理由について考えてみよう!

みなさん、おつかれさまでした!

来年もみんなで調査しようね!

オープンハウスで実施の「川の調査を体験しよう」でご参加いただいたみなさまが見つけた川虫(かわむし)を集計しました。

京都市で人がたくさんすんでいる上賀茂神社(かみがもじんじゃ)の近くの賀茂川(かもがわ)と人があまりすんでいない静原(しずはら)の東又川(ひがしまたがわ)で川虫の調査をみんなでおこないました。

きれいな川には、カゲロウ、カワゲラ、トビケラのなかまがたくさんいます。

汚(よご)れた川には、ユスリカがたくさんいます。

それぞれの川にどんな川虫がいたか、くらべてみよう!

また、2つの川で川虫の種類が違う理由について考えてみよう!

みなさん、おつかれさまでした!

来年もみんなで調査しようね!

2018.7.27 オープンハウス

2018.7.27

オープンハウス

オープンハウス終了しました!今年は900名を超える来場者があり、当ブースへも約300名に来ていただきました。毎年夏休み期間の実施のため当ブースには小学生を中心に親子で「川の調査を体験しよう」に参加していただき、熱心にトレーの中の砂利から川虫(かわむし)と呼ばれる小さないきものを探し観察。研究スタッフに質問したり、電子顕微鏡で見てみたり、数を数えたりと終始賑わっておりました。来年はこの研究プロジェクトも最終年度となり、毎年恒例となっていたこのイベントはファイナルです。今年ご参加いただいたみなさまはまたお会いできることを楽しみにしております。行ってないけど興味あるというみなさま、来年は最後です!!是非お越しくださいませ。

研究室広報 寺井真希子

オープンハウス終了しました!今年は900名を超える来場者があり、当ブースへも約300名に来ていただきました。毎年夏休み期間の実施のため当ブースには小学生を中心に親子で「川の調査を体験しよう」に参加していただき、熱心にトレーの中の砂利から川虫(かわむし)と呼ばれる小さないきものを探し観察。研究スタッフに質問したり、電子顕微鏡で見てみたり、数を数えたりと終始賑わっておりました。来年はこの研究プロジェクトも最終年度となり、毎年恒例となっていたこのイベントはファイナルです。今年ご参加いただいたみなさまはまたお会いできることを楽しみにしております。行ってないけど興味あるというみなさま、来年は最後です!!是非お越しくださいませ。

研究室広報 寺井真希子

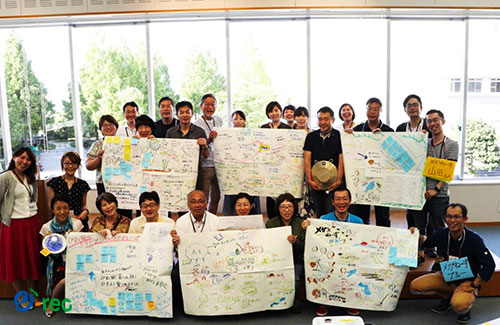

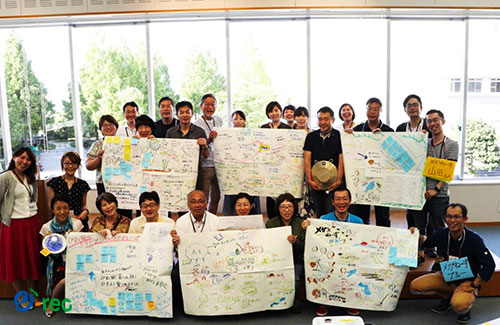

2018.7.21 びわ湖の水草ワークショップ

2018.7.21

びわ湖の水草ワークショップ

大津で「びわ湖水草ワークショップ」を催しました。ワークショップには、水草問題への対処に取り組む研究者と地元の行政・企業関係者、市民エンジニアなど総勢28人が集まりました。ファシリテーターの榎本真美 さんの司会進行と、 あるが ゆう さんはじめ7人のグラフィック隊によるグラフィックレコーディング(会話をその場でイラストに描く技法)により、水草問題に対処したいという熱意をアイディアに変えることができました。今後は、アイディアを具体的に実現可能な仕組みの開発へと絞り込んでいきます。

オープンチームサイエンスプロジェクト 近藤康久(水草堆肥WG)

大津で「びわ湖水草ワークショップ」を催しました。

ワークショップには、水草問題への対処に取り組む研究者と地元の行政・企業関係者、市民エンジニアなど総勢28人が集まりました。ファシリテーターの榎本真美 さんの司会進行と、 あるが ゆう さんはじめ7人のグラフィック隊によるグラフィックレコーディング(会話をその場でイラストに描く技法)により、水草問題に対処したいという熱意をアイディアに変えることができました。今後は、アイディアを具体的に実現可能な仕組みの開発へと絞り込んでいきます。

オープンチームサイエンスプロジェクト 近藤康久(水草堆肥WG)

2018.7.15 亀岡生き物大学 開校式

2018.7.15

亀岡生き物大学 開校式

7/14 亀岡市 地球環境子供村で「亀岡生き物大学」開校式が行われ、総合地球環境学研究所 共同研究員の淺野悟史さんが子供たちに古里の環境を学ぶことへのエールを送りました。京都新聞2018年7月15日 地方版(丹波)に掲載されましたが一部地域限定のため、京都新聞社様にご協力いただき、誌面をご提供いただきました(転載は禁止です)

7/14 亀岡市 地球環境子供村で「亀岡生き物大学」開校式が行われ、総合地球環境学研究所 共同研究員の淺野悟史さんが子供たちに古里の環境を学ぶことへのエールを送りました。京都新聞2018年7月15日 地方版(丹波)に掲載されましたが一部地域限定のため、京都新聞社様にご協力いただき、誌面をご提供いただきました(転載は禁止です)

2018.7.9 甲賀木の駅プロジェクト訪問レポ

2018.7.9

甲賀木の駅プロジェクト訪問レポ

甲賀木の駅プロジェクトの現場を訪問してきました。木の駅プロジェクトの拠点になっている土場で薪割りをする様子を見学させていただきました。福祉作業所の方からの協力をいただいて薪割機を使って薪をつくります。そして1年をかけて薪を乾燥させます。

土場の裏にある里山では竹林の整備が行われていました。竹林は広がり、杉林を越え山道を越えつつあります。竹林の中には溜池もありました。昔は田んぼも近くにあったようです。木の駅の土場には、玉虫がいました。樹液を探しにきたのか、玉虫は一日中、薪割り現場にいました。

玉虫も木の駅の活動に興味をもっているかのようでした。甲賀木の駅プロジェクトのみなさんありがとうございました。

研究員 石橋弘之

甲賀木の駅プロジェクトの現場を訪問してきました。木の駅プロジェクトの拠点になっている土場で薪割りをする様子を見学させていただきました。福祉作業所の方からの協力をいただいて薪割機を使って薪をつくります。そして1年をかけて薪を乾燥させます。

土場の裏にある里山では竹林の整備が行われていました。竹林は広がり、杉林を越え山道を越えつつあります。竹林の中には溜池もありました。昔は田んぼも近くにあったようです。木の駅の土場には、玉虫がいました。樹液を探しにきたのか、玉虫は一日中、薪割り現場にいました。

玉虫も木の駅の活動に興味をもっているかのようでした。甲賀木の駅プロジェクトのみなさんありがとうございました。

研究員 石橋弘之

2018.7.6 豪雨

2018.7.6

豪雨

日本全国で、大雨が続いていますね。京都市の総合地球環境学研究所周辺でも雨が降り続いています。京都市右京区では、観測史上最大の降水量を記録しているようです。そのほかでも7月の観測史上最大の降水量を記録している地域が多いです。

昨日から、地球研でも、携帯の緊急災害のアラームがいたるところで何度も鳴り響いています。地球研の敷地でも小規模ではありますが、一部土砂崩れが発生した場所もあります。

災害には十分注意していただけたらと思います。写真は、地球研の中庭地球研前の川(長代川)の今日の様子と平常時の様子です。

研究員 上原佳敏

日本全国で、大雨が続いていますね。京都市の総合地球環境学研究所周辺でも雨が降り続いています。京都市右京区では、観測史上最大の降水量を記録しているようです。そのほかでも7月の観測史上最大の降水量を記録している地域が多いです。

昨日から、地球研でも、携帯の緊急災害のアラームがいたるところで何度も鳴り響いています。地球研の敷地でも小規模ではありますが、一部土砂崩れが発生した場所もあります。

災害には十分注意していただけたらと思います。写真は、地球研の中庭地球研前の川(長代川)の今日の様子と平常時の様子です。

研究員 上原佳敏

2018.6.21 生き物観察会

2018.6.21

生き物観察会

プロジェクトの対象地域である、甲賀市小佐治地区の佐山小学校にお邪魔し、出前授業を行いました。前日には、水田に5mの区画プロットを作り、生物の定量調査を行いました。ザリガニ駆除を行っているところと、駆除を行っていないところについての、生物の多様性について調査を行いました。

また、毎年、川の調査も行っているのですが、今回は雨の増水の為断念。せっかく調査の許可申請を行ったので、もんどり(漁具)を仕掛けました。タイリクバラタナゴや、オイカワ、ヌマムツなどが確認されました。

また、地域の人ら自らため池にもんどりを設置して、魚類の調査をおこなっていました。モツゴやドジョウが多く確認されました。夜には、ホタルの観察会となんとも盛りだくさんの観察会でした。捕獲されたいきものは、佐山学区に生息している生き物として、小学生に観察してもらいました。

今回の目玉は、プランクトンの観察。動物プランクトンのミジンコを顕微鏡を用いてスクリーンに映し出して、観察してもらいました。小学生は初めはカエルやオタマジャクシなどを触るのをためらっていた子もいましたが、最後はみんな水に手を突っ込んで、触って見て、いきものを観察していました。

研究員 上原佳敏

プロジェクトの対象地域である、甲賀市小佐治地区の佐山小学校にお邪魔し、出前授業を行いました。前日には、水田に5mの区画プロットを作り、生物の定量調査を行いました。ザリガニ駆除を行っているところと、駆除を行っていないところについての、生物の多様性について調査を行いました。

また、毎年、川の調査も行っているのですが、今回は雨の増水の為断念。せっかく調査の許可申請を行ったので、もんどり(漁具)を仕掛けました。タイリクバラタナゴや、オイカワ、ヌマムツなどが確認されました。

また、地域の人ら自らため池にもんどりを設置して、魚類の調査をおこなっていました。モツゴやドジョウが多く確認されました。夜には、ホタルの観察会となんとも盛りだくさんの観察会でした。捕獲されたいきものは、佐山学区に生息している生き物として、小学生に観察してもらいました。

今回の目玉は、プランクトンの観察。動物プランクトンのミジンコを顕微鏡を用いてスクリーンに映し出して、観察してもらいました。小学生は初めはカエルやオタマジャクシなどを触るのをためらっていた子もいましたが、最後はみんな水に手を突っ込んで、触って見て、いきものを観察していました。

研究員 上原佳敏

2018.5.22 同位体ワークショップ

2018.5.22

同位体ワークショップ

今年もやってきました!第4回目!同位体ワークショップの開催です!“同位体“は栄養がどこからどこへ移動していっているのかを追跡する良い研究手段として多くの研究者の注目を集めていて、私たちも同位体を使ってガシガシと研究をしています。このワークショップでは、フィリピンやアメリカのプロジェクトメンバーも一緒になって、紳士的かつ激しい(個人的な意見です)議論が繰り広げられました。ご協力くださった皆様ありがとうございました。来年またこの場でお会いしましょう。

研究員 石田卓也

※5/22-24まで千葉市幕張メッセで開催されたJpGU2018年大会に合わせ、5/22に「リン酸同位体比のワークショップ」を行いました。

JpGUとは”日本地球惑星科学連合”の略称です。

今年もやってきました!第4回目!同位体ワークショップの開催です!“同位体“は栄養がどこからどこへ移動していっているのかを追跡する良い研究手段として多くの研究者の注目を集めていて、私たちも同位体を使ってガシガシと研究をしています。このワークショップでは、フィリピンやアメリカのプロジェクトメンバーも一緒になって、紳士的かつ激しい(個人的な意見です)議論が繰り広げられました。ご協力くださった皆様ありがとうございました。来年またこの場でお会いしましょう。

※5/22-24まで千葉市幕張メッセで開催されたJpGU2018年大会に合わせ、5/22に「リン酸同位体比のワークショップ」を行いました。

JpGUとは”日本地球惑星科学連合”の略称です

研究員 石田卓也

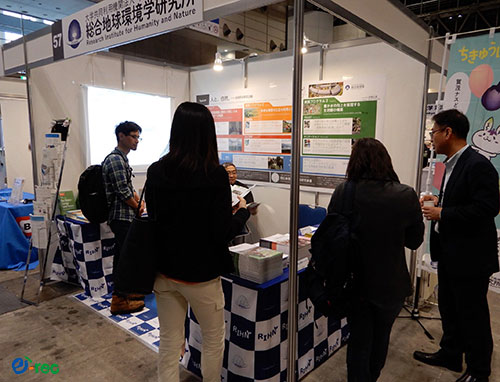

2018.5.21 JpGU 日本地球惑星科学連合会2018年大会

2018.5.21

JpGU

日本地球惑星科学連合会2018年大会

現在千葉市幕張メッセで開催されている日本地球惑星科学連合2018年大会に地球研もブースを出展しており地球研関係者による講演も多数行われました。

昨日5/20に限り、一般参加も可能なパブリックセッションも開催されました。また、奥田リーダーが研究成果の報告発表行い水草堆肥WG 近藤康久准教授からも、

「自然管理・環境」セッションで 琵琶湖の水草資源活用に向けたオープンガバナンスアプローチ」について報告がありました。

概要

大会公式ウェブサイト

現在千葉市幕張メッセで開催されている日本地球惑星科学連合2018年大会に地球研もブースを出展しており地球研関係者による講演も多数行われました。

昨日5/20に限り、一般参加も可能なパブリックセッションも開催されました。また、奥田リーダーが研究成果の報告発表を行い水草堆肥WG 近藤康久准教授からも、

「自然管理・環境」セッションで 琵琶湖の水草資源活用に向けたオープンガバナンスアプローチ」について報告がありました。

概要

大会公式ウェブサイト

2018.4.24 魚の遡上調査

2018.4.24

魚の遡上調査

滋賀県野洲市 ゆりかご水田を実施している水田に行ってきました。今年は、どの地域もコイやフナが早めに遡上しているとの報告がありました。滋賀県は昨日から雨が降っていたので、昨日の夜、そして今日と足を運んでみました。

水田水路に設置された魚道に魚が飛んで上がる様子が観察されました。フナやナマズなどが確認できました。一方で、魚道が設置されていない水路には、水田に上がりたくても上がれない個体が水田からの排水路でウヨウヨしていました。

今回お邪魔した水田は、ほとんど水が張っておらず、田植えもまだでしたので、水路でパシャパシャと産卵している個体もいました。水田に水が張って、田植えが始まると、魚たちは水田で産卵し始めると思います。Facebookにハイライトの動画をつなぎ合わせたものをあげておきました。

今日の魚が上がる様子は40秒くらいからですかね。また狙って、観察に行きたいと思います。

研究員 上原佳敏

滋賀県野洲市 ゆりかご水田を実施している水田に行ってきました。今年は、どの地域もコイやフナが早めに遡上しているとの報告がありました。滋賀県は昨日から雨が降っていたので、昨日の夜、そして今日と足を運んでみました。

水田水路に設置された魚道に魚が飛んで上がる様子が観察されました。フナやナマズなどが確認できました。一方で、魚道が設置されていない水路には、水田に上がりたくても上がれない個体が水田からの排水路でウヨウヨしていました。

今回お邪魔した水田は、ほとんど水が張っておらず、田植えもまだでしたので、水路でパシャパシャと産卵している個体もいました。水田に水が張って、田植えが始まると、魚たちは水田で産卵し始めると思います。Facebookにハイライトの動画をつなぎ合わせたものをあげておきました。

今日の魚が上がる様子は40秒くらいからですかね。また狙って、観察に行きたいと思います。また狙って、観察に行きたいと思います。

研究員 上原佳敏

2018.4.19 国際耳石シンポジウムin台湾

2018.4.19

国際耳石シンポジウムin台湾

4月15日から、台湾で行われている国際耳石シンポジウムに参加しています。

場所は台北市内から2時間ほど離れた場所にある、「海洋科学技術博物館」で開催されています。海の近くの港町で、漁港にはたくさんのイカ漁船が並んでいます。

夜にはたくさんのイカ漁船が海上で明るいライトを照らしていました。耳石というものはなかなか聞き慣れない言葉かもしれません。平衡感覚や聴覚に関与していると言われています。

特に耳石は、魚の成長と共に大きくなり、木の年輪のような模様が形成されます。魚の種類や年齢、住んでいる環境によって、その形や大きさが異なります。

そのため、耳石を調べることによって、魚の年齢や、行動履歴、生息環境などいろんなことがわかります。このシンポジウムでは、ニゴロブナの出生地回帰性についての発表を行いました。

滋賀県でこよなく愛されている鮒寿司の原料であるニゴロブナが「どこで生まれて、どこで成長しているのか?」

というのを耳石の化学成分の分析から解析した結果です。このシンポジウムには世界中の耳石の研究者が集まっています。みなさん魚が好きなようで、魚とツーショットの写真をスライドの中で使っている方が多かったです。

様々な耳石グッズが用意されていました。可愛かったのでいくつか写真を載せます。なかなかマニアックな内容ばかりが並んでいましたが、とても勉強になりました。

研究員 上原佳敏

4月15日から、台湾で行われている国際耳石シンポジウムに参加しています。

場所は台北市内から2時間ほど離れた場所にある、「海洋科学技術博物館」で開催されています。海の近くの港町で、漁港にはたくさんのイカ漁船が並んでいます。

夜にはたくさんのイカ漁船が海上で明るいライトを照らしていました。耳石というものはなかなか聞き慣れない言葉かもしれません。平衡感覚や聴覚に関与していると言われています。

特に耳石は、魚の成長と共に大きくなり、木の年輪のような模様が形成されます。魚の種類や年齢、住んでいる環境によって、その形や大きさが異なります。

そのため、耳石を調べることによって、魚の年齢や、行動履歴、生息環境などいろんなことがわかります。このシンポジウムでは、ニゴロブナの出生地回帰性についての発表を行いました。

滋賀県でこよなく愛されている鮒寿司の原料であるニゴロブナが「どこで生まれて、どこで成長しているのか?」

というのを耳石の化学成分の分析から解析した結果です。このシンポジウムには世界中の耳石の研究者が集まっています。みなさん魚が好きなようで、魚とツーショットの写真をスライドの中で使っている方が多かったです。

様々な耳石グッズが用意されていました。可愛かったのでいくつか写真を載せます。なかなかマニアックな内容ばかりが並んでいましたが、とても勉強になりました。

研究員 上原佳敏

2018.4.15 小佐治で神輿かつぎ

2018.4.15

小佐治で神輿かつぎ

滋賀県小佐治地区・佐治神社のお祭りに行ってきました。石田研究員と石橋研究員でお神輿の担ぎ手として参加させていただきました。午前中まで雨が降っていたのですが、お昼頃には雨もやみ、午後にお祭りが始まる頃には快晴の晴れになりました。

太鼓と笛の演奏でお祭りが始まりました。とても優雅な演奏でした。次に、大型の太鼓の演奏です。力が湧いて来る勢いのある演奏でした。続いて、紅白の高台の上から、もちを播きました。高台の下にいる人は一斉にもちをとります。

私もいくつかもちをとりました。いよいよお神輿を担ぐことになりました。子どもが担ぐ神輿と大人が担ぐ神輿が神社から出発します。ワッショイ!」「ワッショイ!」け声をかけながら、神輿を担いで道を進んでいきます。最初はまわりと合わせるのが難しかったのですが、

少しずつ息が合ってくると、高揚感が増して、力が湧いてきます。途中の休憩所では小佐治のみなさんが食べ物や飲み物を用意して迎えていただきました。一息ついて少し休んだら、神輿を担いで出発します。そしてまた次の休憩所まで進み、一休みをしてから神輿を担ぐのを繰り返して先進みます。

夕方には神社に戻ってきて、無事にお祭りは終了しました。最後の宴会で地域の近況をみなさんとお話ししました。今回参加したお祭りでは小佐治の氏子のみなさんとともに、小佐治に最近移住された方、海外から勉強に来た方などそして地球研の石田と石橋と、地元の方と外から来たかたと協力してお神輿を担ぎました。

いろいろな方との交流をとおして、これからもお祭りを受け継いでいかれることを願っています。充実したお時間をありがとうございました。

研究員 石橋弘之

滋賀県小佐治地区・佐治神社のお祭りに行ってきました。石田研究員と石橋研究員でお神輿の担ぎ手として参加させていただきました。午前中まで雨が降っていたのですが、お昼頃には雨もやみ、午後にお祭りが始まる頃には快晴の晴れになりました。

太鼓と笛の演奏でお祭りが始まりました。とても優雅な演奏でした。次に、大型の太鼓の演奏です。力が湧いて来る勢いのある演奏でした。続いて、紅白の高台の上から、もちを播きました。高台の下にいる人は一斉にもちをとります。

私もいくつかもちをとりました。いよいよお神輿を担ぐことになりました。子どもが担ぐ神輿と大人が担ぐ神輿が神社から出発します。ワッショイ!」「ワッショイ!」け声をかけながら、神輿を担いで道を進んでいきます。最初はまわりと合わせるのが難しかったのですが、

少しずつ息が合ってくると、高揚感が増して、力が湧いてきます。途中の休憩所では小佐治のみなさんが食べ物や飲み物を用意して迎えていただきました。一息ついて少し休んだら、神輿を担いで出発します。そしてまた次の休憩所まで進み、一休みをしてから神輿を担ぐのを繰り返して先進みます。

夕方には神社に戻ってきて、無事にお祭りは終了しました。最後の宴会で地域の近況をみなさんとお話ししました。今回参加したお祭りでは小佐治の氏子のみなさんとともに、小佐治に最近移住された方、海外から勉強に来た方などそして地球研の石田と石橋と、地元の方と外から来たかたと協力してお神輿を担ぎました。

いろいろな方との交流をとおして、これからもお祭りを受け継いでいかれることを願っています。充実したお時間をありがとうございました。

研究員 石橋弘之

2018.4.14 びわ湖の水草プレワークショップ

2018.4.14

びわ湖の水草プレワークショップ

滋賀県大津市にて「びわ湖の水草:プレワークショップ」を催しました。

ワークショップには、地域の住民の方々や課題解決の専門家、研究者など多様なバックグラウンドを持つ参加者14人が参加し、びわ湖の水草問題に地域内外のもっと多くの人たちに関心をもってもらうにはどうしたらよいか、というアイディアを一緒に考えました。話し合いの経過は、グラフィッカーのあるがゆうさんが素敵なグラフィックレコーディングにまとめてくださいました。

なおこのワークショップは、三井物産環境基金の助成を受けて、地球研オープンチームサイエンスプロジェクトと栄養循環プロジェクトの共同研究の一環として実施しました。

オープンチームサイエンスプロジェクト 近藤康久(水草堆肥WG)

滋賀県大津市にて「びわ湖の水草:プレワークショップ」を催しました。

ワークショップには、地域の住民の方々や課題解決の専門家、研究者など多様なバックグラウンドを持つ参加者14人が参加し、びわ湖の水草問題に地域内外のもっと多くの人たちに関心をもってもらうにはどうしたらよいか、というアイディアを一緒に考えました。話し合いの経過は、グラフィッカーのあるがゆうさんが素敵なグラフィックレコーディングにまとめてくださいました。

なおこのワークショップは、三井物産環境基金の助成を受けて、地球研オープンチームサイエンスプロジェクトと栄養循環プロジェクトの共同研究の一環として実施しました。

オープンチームサイエンスプロジェクト近藤康久(水草堆肥WG)

2018.4.13 魚道の設置

2018.4.13

魚道の設置

本日は、野洲市須原地区で、水田に魚があがってこれるように、魚道の設置を行いました。風が強かったですが、天気に恵まれとても気持ちの良い作業日となりました。一枚目の写真のように、圃場整備後は、水田と水路が段差がとても大きくなっています。琵琶湖の魚は、水田や内湖を産卵場として使っている種類がいます。

段差が大きくなり、魚が水田に産卵することができない場所が多くなっていました。滋賀県ではゆりかご水田プロジェクトを立ち上げ、水田に魚が産卵しにこれるように、魚道の設置を進めています。道の設置は、農家さんたちの努力によって行われております。今年もたくさんの魚が産卵しにやってくることを願っています。

現在地球研では、こうして水田にやってきた魚がどこで生まれてどこで成長してきたのかという研究を進めています。その結果の一部は今週末から台湾で開催される国際耳石シンポジウムで成果を発表予定です。日はドローンで上空からも撮影しました。

動画については、また後日報告いたします。

研究員 上原佳敏

本日は、野洲市須原地区で、水田に魚があがってこれるように、魚道の設置を行いました。風が強かったですが、天気に恵まれとても気持ちの良い作業日となりました。一枚目の写真のように、圃場整備後は、水田と水路が段差がとても大きくなっています。琵琶湖の魚は、水田や内湖を産卵場として使っている種類がいます。

段差が大きくなり、魚が水田に産卵することができない場所が多くなっていました。滋賀県ではゆりかご水田プロジェクトを立ち上げ、水田に魚が産卵しにこれるように、魚道の設置を進めています。道の設置は、農家さんたちの努力によって行われております。今年もたくさんの魚が産卵しにやってくることを願っています。

現在地球研では、こうして水田にやってきた魚がどこで生まれてどこで成長してきたのかという研究を進めています。その結果の一部は今週末から台湾で開催される国際耳石シンポジウムで成果を発表予定です。日はドローンで上空からも撮影しました。

動画については、また後日報告いたします。

研究員 上原佳敏