2024.12.05

トピックス

【開催報告】地球研オープンハウス2024

2024年11月3日(日・祝)に2024年度地球研オープンハウスを開催しました。地球研オープンハウスは、地球研の研究活動を広く地域の方々に知っていただくことを目的に、2011年度より年に1回開催しております。

当日は、地元京都の方を中心に514名の幅広い年代の方々が来場し、昨年度に増して大盛況でした。

みなさまに楽しんでいただけるよう工夫して企画・運営した、各プログラムの実施研究者・所員のレポートを紹介します。

所長・山極 壽一による講演

「ゴリラから見た地球環境問題とは何か」と題して所長の山極 壽一が講演し、講演室には約150人が集まりました。

当日の内容は下記のYouTubeでご覧いただけます。

地球研ゆるトーク

地球研の研究の3 本柱となっているプログラムのディレクター谷口 真人・荘林 幹太郎・松田 素二が、当日参加者の投票によって選ばれた地球環境問題のトピックについて、即興で話すというスリリングな企画を実施しました。

会場には約80人が集まり、選ばれた2つのテーマ「気候変動」と「食」を切り口とした総合的な地球環境問題の話を真剣に聞いていました。参加者からは、「気候変動と倫理がつながっていると考えたことがなかったので新しい発見だった」、「考えさせられるテーマだった」などの感想がありました。

当日のお話は下記のYouTubeでご覧いただけます。

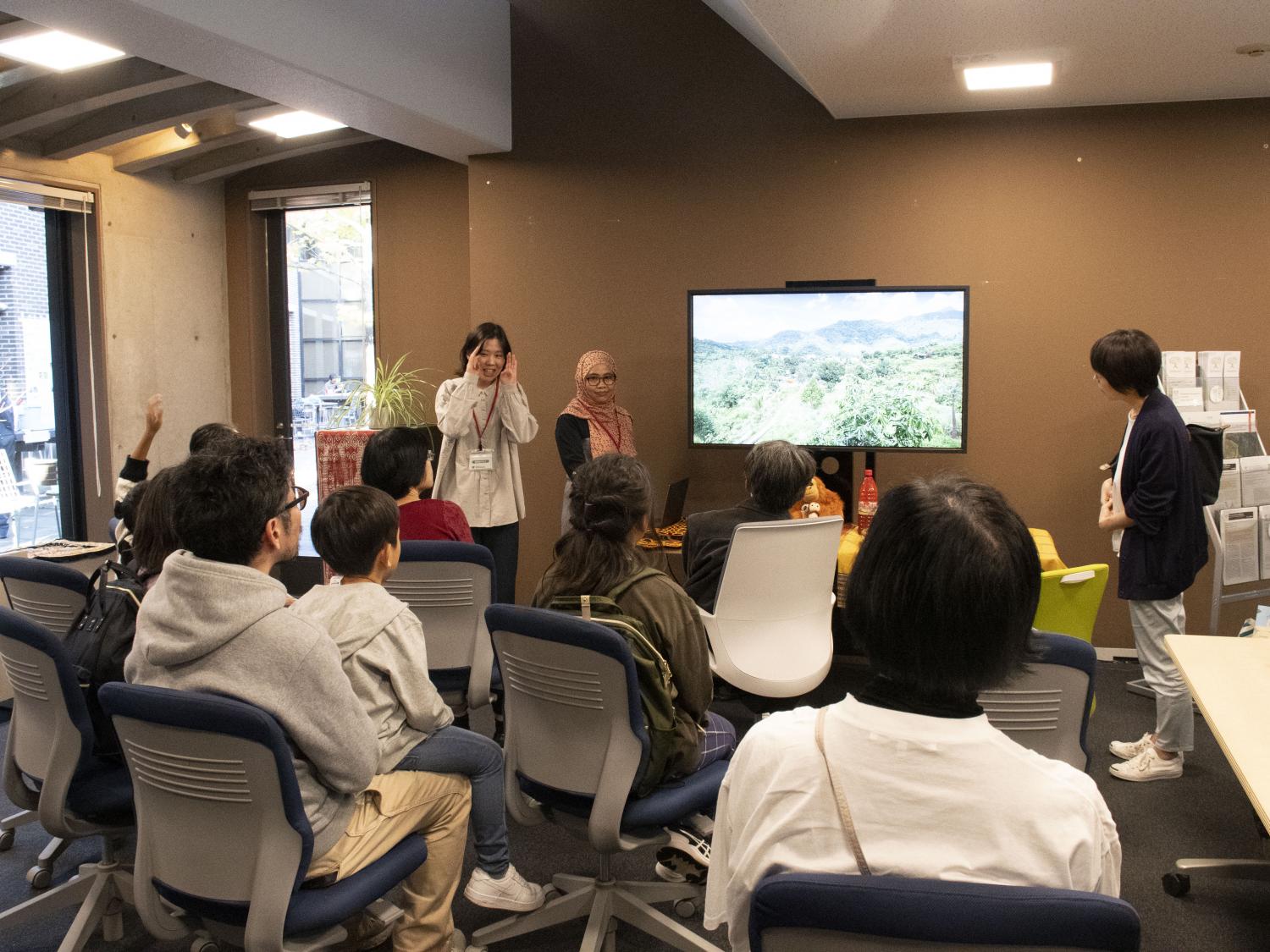

野生動物のまもりかた

プロジェクトリーダーの本郷がトークをしました。参加者のみなさんに好きな動物や動物に対して抱く気持ちを聞いた後、プロジェクトの主要サイトであるカメルーンとコロンビアの熱帯雨林地域の野生動物と、そこで暮らす先住民のバカやティクナの人々の狩猟を紹介しました。野生動物の狩りをして暮らす人々は、日本の私たちがあまり抱かない「おいしい」とか「(お金になって)たすかる」という気持ちを野生動物に対して抱くことがある、ということを知ってもらい、このような現地の価値観を調べることが野生動物保全にとって大切だというお話をしました。

小学生から大人まで幅広い方に参加していただき、「哺乳類より魚の方が地元にとって重要ではないのか?」「(本郷自身は)どんな気持ちで野生動物を研究しているのか?」など鋭い質問もたくさん飛び交い、今後の研究の進め方にも役に立つ機会になりました。

インドの稲わら焼きを日本から考えよう

フィールドでの活動を紹介する写真展示と、研究成果を紹介するプレゼンテーションを3回、子どもたちに向けて「インドの空気をきれいにしよう」ゲームを実施しました。ゲームはオープンハウス直前に若手研究員から出てきたアイデアでしたが、わかりやすく現地で起きている問題点と解決策を勉強する機会になったようで、子どもたちにも、一緒に話を聞いてくださった保護者の方にも楽しんでいただけました。

研究成果の紹介を聞いてくださった方とスタッフの間でインドの農業から文化についてまで多岐にわたり議論を深める様子も見られました。当初の想定よりもたくさんの子どもたちから大人まで、インドの大気汚染問題と農業の関係性を知ってもらえたと思います。

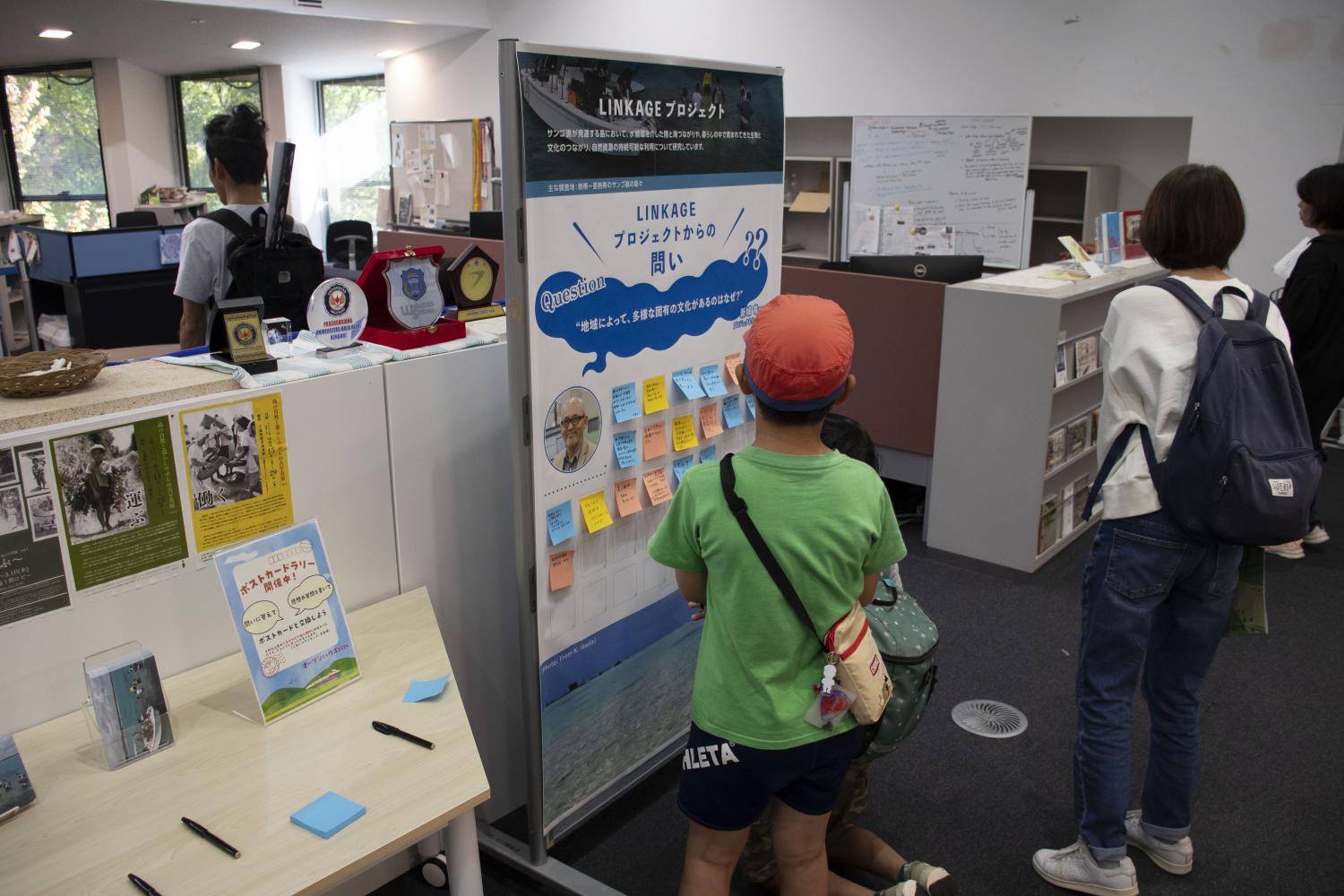

ヨロンの海、太古からいま

LINKAGEプロジェクトでは、与論島を舞台とした調査活動のビデオ映像や自然と暮らしを記録した古写真の展示を行いました。また、与論島の地形模型と3Dプロジェクションマッピングを組み合わせた可視化ツール(P+MM)の展示も行いました。当日は全ての展示物を幅広い世代の方々に見てもらうことができ、研究者と市民の有意義なコミュニケーションが盛んに行われました。参加者からは専門性の高い質問もいくつかいただき、研究者は伝える力を鍛える時間にもなりました。

水源が豊かな京都で生活していると実感することが少ないですが、同じ日本でもサンゴ礁の島々ではいかに水資源が貴重なのか思いを馳せてもらえたなら嬉しく思います。参加者からは展示物の活用方法に関しても多くのアイデアをいただくことができたので、今後の参考にして研究活動をより効果的な形で展開していきたいと思います。

チョコレートはどこから来たの? 農作物の生産過程とその風景

地球研コンポスト かき混ぜて、見て、におってみよう

ドライ・コンポストを展示しました。原料の土と米ぬか、鶏糞を混ぜて仕込み、食品ごみを入れ、熟成する各段階について解説しました。米ぬかと微生物の力で発酵したコンポストをかき混ぜて熱を感じ、食品残渣の種の発芽を見て、土を匂ってもらいました。参加者は、発酵熱を感じて驚かれていました。ご家庭にあるコンポストの失敗経験があり、相談する先がないと話される方も多かったです。京都市動物園の動物のフン10種の堆肥やサーモカメラは子ども達に人気でした。

コンポストに関心を持ってくださり、土の栄養の大切さや、ごみのイメージについてご感想をいただき、ありがとうございました。今回の経験を活かし、微生物の活動を感じて見てもらえるよう、さらに企画を工夫していきます。

環世界体感ドーム SceNERIUM

.jpg)

環世界体感ドームSceNERIUM内で、喜界島のサンゴ礁で撮影した映像とともにサンゴの多面的な特徴と人間との関わりについて紹介する作品「サンゴの動物的、植物的、鉱物的ふるまい」を上映しました。海中にいるかのような体験とサンゴ礁の神秘性に、驚きと興味をもって楽しんでいただけました。また、喜界島から連れてきた実際のサンゴや、共同制作作品「100年かけてつくる劇場」の建築模型を見ながら、研究者たちと直接対話する機会を設けました。

プロジェクトで実施したアンケートからは、参加者がそれぞれに知っていたサンゴとは別の側面を知る機会となったことがうかがえました。プロジェクトからの問い「100年後に残したいものは」への回答は、自然や動物と環境問題、特にサンゴ礁にまつわるものが多かったです。

カレーおかわり!

ガラポンで決めた予算内でカレーひと鍋分の食材カードを選び、食べたい主食カードと一緒にレジに持っていき、窒素フットプリント(生産・消費で環境に排出される窒素量)を示したレシートを受け取り、窒素について話を聞き、カレーレシピの豆本(A3の紙を少し切って畳むと本になるもの)をもらうという内容でした。参加者は、食材によって窒素フットプリントが大きく変わることに感心をもってくださったようでした。カレーレシピの効果は抜群で、今晩はカレーだね、というご家族が結構いらっしゃいました。

食は窒素に限らず環境と深く関わっています。どうか食べ物を大切にしてください。今後も窒素の問題を知っていただくアウトリーチに取り組んでいきます。

プラに生まれて、魚に生まれて

プラの一生を遊びながら体験・勉強できるボードゲーム、および沖縄のきれいな海とごみで汚れてしまった海を360度全方向から見ることができるVRゴーグルでは、プラスチックや魚の気持ちになって、解決に向けてできることを家族、友達、参加者と一緒に考えました。これをきっかけに家や学校でもごみについての会話が増えると嬉しいです。

ちきゅうけん蚤の市

.jpg)

地球研の職員から募った不用品や、大事に育てられたカブトムシの幼虫を並べた「ちきゅうけんのみのいち」コーナーには大勢の方が来て下さり、各々に必要なものを楽しそうに発見して持ち帰られました。ある人には不要なモノも、別の人の必要なモノとなって、使い続けていくことでごみの削減にもつながりました。

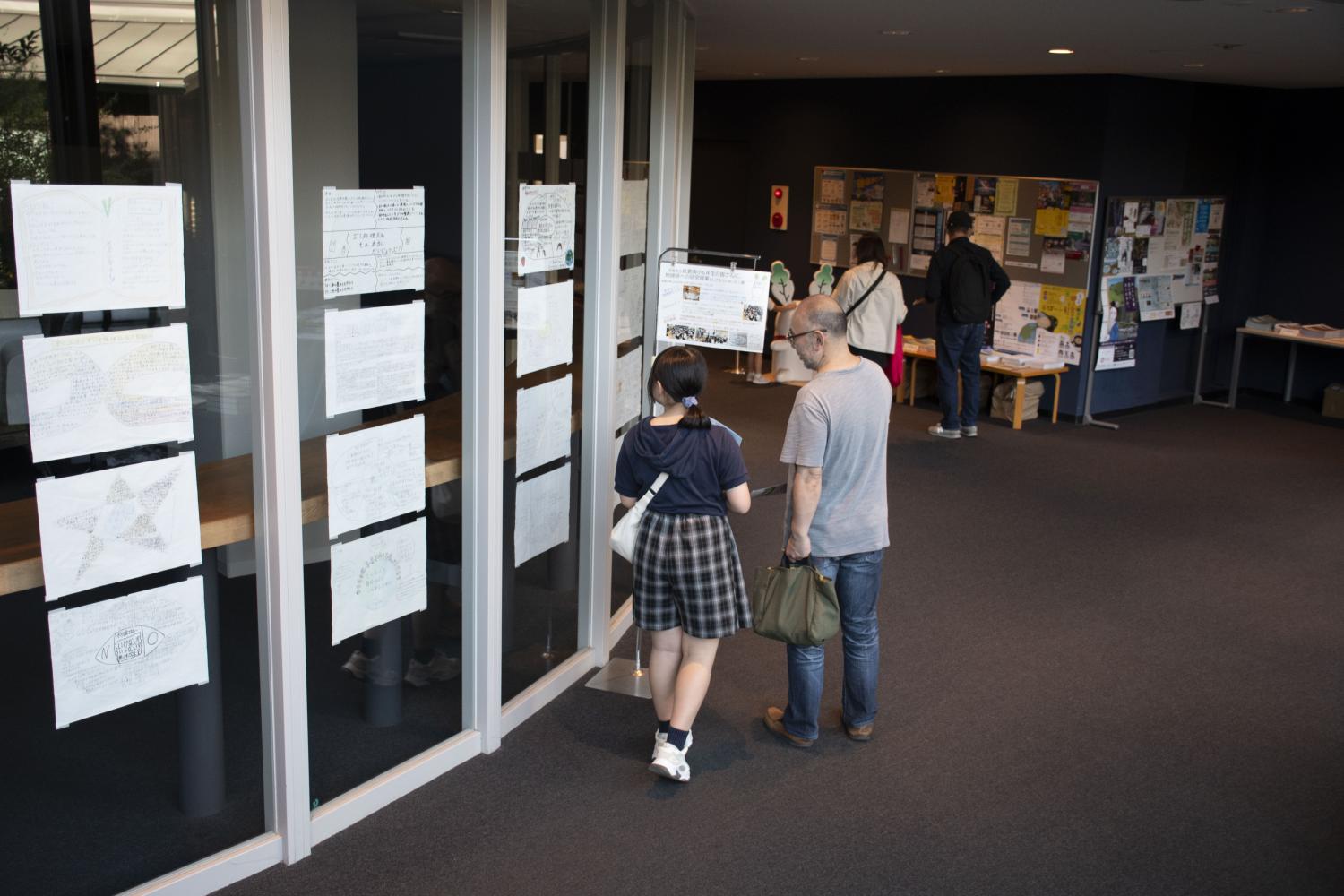

岩倉南小学校研究提案書展示

岩倉南小6年生130人が一生懸命に考えた研究提案書は、小学生だけではなく一般の参加者や、研究者も興味深く読んでいました。

人間と自然の“あいだ”をつなぐゆるいロボットをかんがえよう

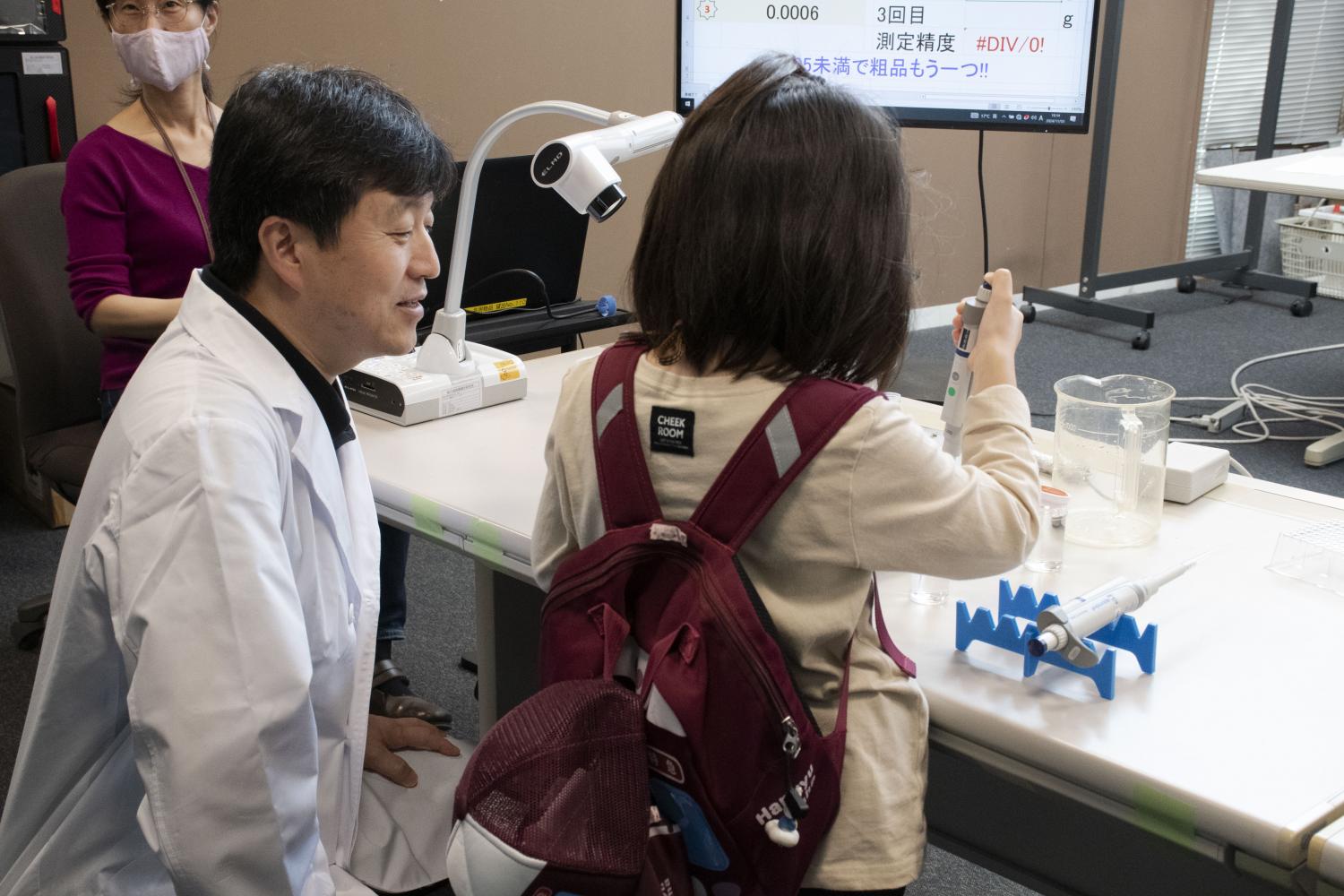

ものを測るってどういうこと?

みんなでつくろう!地球展

地球研の研究成果を集めて、地球環境問題を考える対話型展示を試行しました。

制作過程にみなさんの意見をとりこむために、展示を読んで思ったことや気づいたことを付箋に書いて貼ってもらいました。

展示のなかでは、フューチャー・デザインプロジェクトの展示に合わせて、「未来の給食」についてのフューチャーデザインの手法を用いて考える対話型のワークも取り入れました。

いただいた意見を参考に、今後も対話型展示をアップデートさせていく予定です。

ポストカードラリー

全体の企画をつなぐ企画として、各企画に参加して研究プロジェクトにちなんだポストカードを集めるラリーを開催しました。たくさんの企画がある中で、どのように巡ったらよいか迷う方や、お子さんにも楽しんでいただけるようなしかけとして考えました。

「参加しながら環境について考えられた」などの感想をいただき、楽しんでいただけたようです。家に帰ってからもさらにプロジェクトについて深く知れるよう、ポストカードの裏面にQRコードでプロジェクトのHPを紹介しています。

投票!地球研写真コンテスト

研究者が調査地などで撮影した写真を展示し、お気に入りの写真に投票しました。

みなさんの投票を参考に、来年度の地球研要覧の表紙が選ばれます。

開放!地球研図書室

来場者らは、静かな図書館で、各々が地球研の研究者が執筆した本や、所蔵資料を読んでいました。

くせになる!地球犬ラボストーリー上映

地球犬と研究者が、地球研の実験施設にある最先端の分析機器を使った研究を紹介する動画を一挙上映しました。休憩がてら立ち寄った方が、動画を真剣に見ていました。

上映していた動画は、すべて下記の地球研YouTubeでご覧いただけます。

地球犬登場!

地球研のマスコット、地球犬(ちきゅうけん)も登場しました!年齢を問わず大人気で、通り道には人だかりができていました。たくさんの人との写真撮影にも応じました。

オープンハウスを終えて

日ごろから地球研の活動や環境問題に関心をもっていただいているみなさまや、これまで地球研に来たことがなかったという方にもご来場いただき、地球研の研究に触れてもらう機会となりました。

昨年に増して多くの企画を実施し、研究プロジェクトを中心に工夫したワークショップや展示を行いました。地球研の目指す超学際研究の一端として、研究者と参加者が直接対話する場面も多くみられ、充実した半日になったと思います。

来場者からは、「私たちの生活にも関わる研究をたくさん実施されていることが知れてよかった」、「環境問題を多角的にとらえることの大切さを学んだ」、「多方面の研究を一気に見ることができてよい機会になった」、「研究者の熱心さが伝わった。研究が進んでほしい。」といった励みになる言葉をいただきました。

その他、いただいた改善点は今後に活かしつつ、引き続き研究活動および社会との対話に励んでいきたいと思います。

ご来場いただいたみなさま、ありがとうございました。これからも地球研の活動へのご理解、ご支援をどうぞよろしくお願いいたします。

広報室

.jpg)