実践プログラム

地球人間システムの共創プログラム

Aakashプロジェクト

- 関連リンク

大気浄化、公衆衛生および持続可能な農業を目指す学際研究:北インドの藁焼きの事例

プロジェクト概要

北インドに位置するパンジャーブ地方では、稲の収穫後に多くの稲藁を焼却するため、大気中に大量の汚染物質が放出されます。その影響はデリーにまで及んでいることが指摘されています。このプロジェクトでは、大気浄化と健康被害改善に向け、パンジャーブ地方における持続可能な農業への転換のために、人びとの行動を変えるためにはどうしたらよいか、その道筋を探求します。

インド北部のパンジャーブ地方では稲と小麦の二毛作が盛んです。ただし、地下水資源保護のため、雨期が始まるまで田植えが禁止されているので、田植えの時期と稲刈りの時期がそれぞれ短期間に集中し、しかも、稲刈りの直後に小麦の種まきを行う必要があります。このため、大量の稲藁が10月下旬から11月初旬に焼却処理されており、その煙が大都市デリーを含む近隣地域の大気汚染を引き起こしていると考えられています(写真 1 )。

近年は、インド北西部での藁焼きを禁じる法制が整い運用されていますが、そうした政策が実効性をあげるには、この地域の方たちが大気汚染による健康被害に対する意識を高め、自らの手で環境を改善していこうという気持ちをもってもらうことが大切です。そこで、私たちは以下の3つの班で活動を進めています。

大気班は藁焼きからの大気汚染物質排出量を推定し、シミュレーションした結果を観測値と比較して藁焼きと地域の大気汚染の関係を明らかにしようとしています。現地で藁焼きの時期に広域で大気汚染物質の集中観測を実施し、PM2.5観測データとシミュレーション結果を比較・検証します。科学的なデータを示すことで、地域の方たちに藁焼きの影響を認識してもらうことがねらいです。

健康班は、地域で健康教室を開催したり健康診断を行ったりすることを通じて、地域の方たちに、きれいな空気を保つことが重要だという意識をもってもらうことを目指しています。

農村班は、稲藁の有効利用方法の提案に向けて活動しています。現地の大学や研究所の協力も得て、地域の文化的・社会的背景を考慮しながら、利用方法を検討し、大学構内での圃場実験も行っています。

私たちの活動が、地域の方たちがきれいな空気を取り戻す一助になればと考えています。

研究の進捗状況

これまでにわかったこと

これまでにパンジャーブ州では、4回のアンケート調査を実施しました。そのうち2回は村の代表者に、村ごとの稲藁の管理方法や藁焼きをした水田の面積を質問しました。それとは別に、パンジャーブ州全県2200世帯および1村の全農家世帯を対象とした質問票による聞き取り調査を行いました。その結果、大多数の農家が「大気汚染は問題であるが、デリーの大気汚染の主な原因はパンジャーブでの藁焼きではなく、デリー周辺の汚染源である」と回答しました。

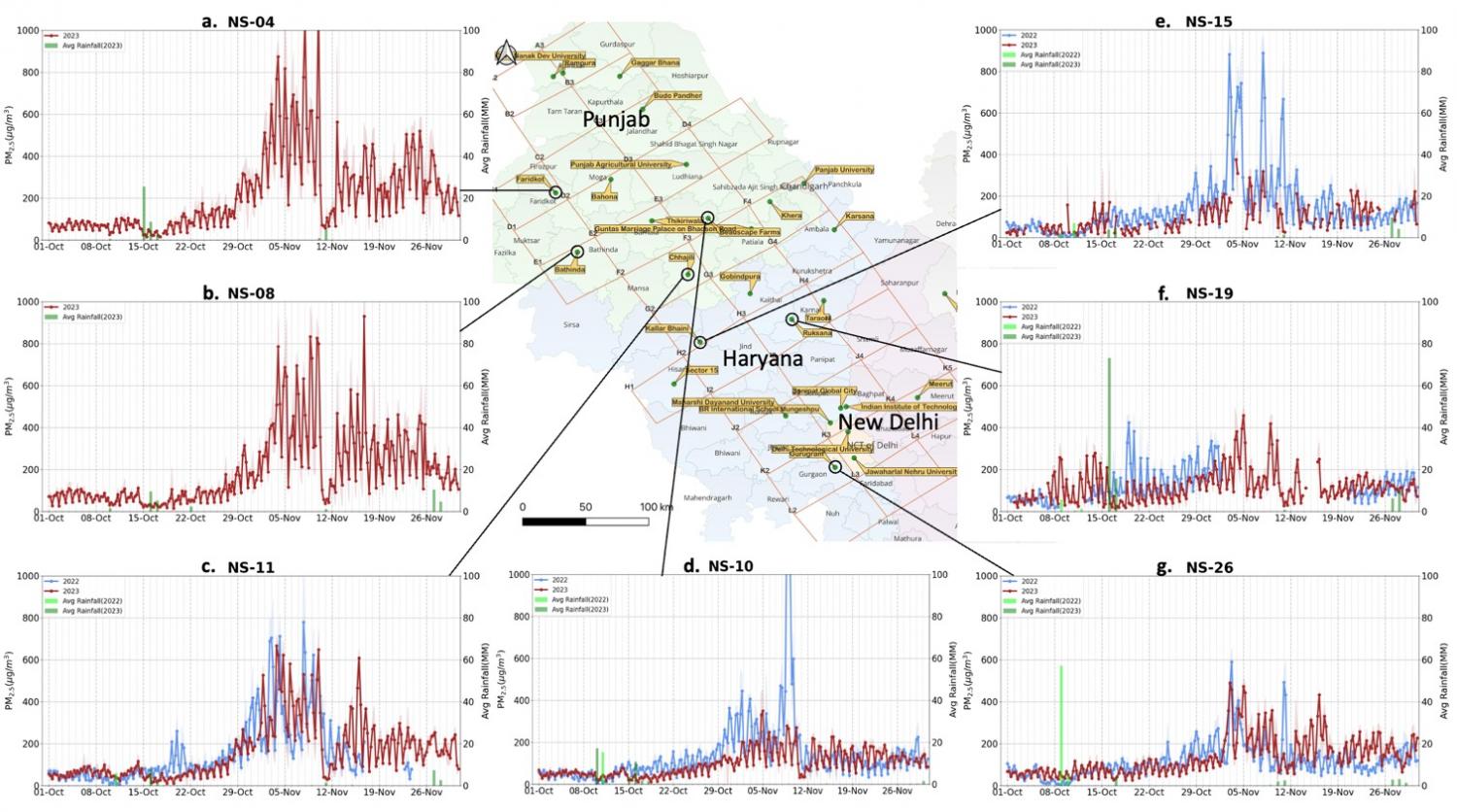

私たちは藁焼きとデリーの大気汚染との関連性を示すための活動の一環として、2022年と2023年の秋にパンジャーブ州からデリーにかけて大気汚染の集中観測を実施しました。その結果、11月上旬に藁焼きによる汚染物質がパンジャーブ州南西地域からデリーへ移動する様子が観測されました(RIHNプレスリリース、研究ニュース)。2年にわたる観測から、デリーの高濃度汚染期間と藁焼きの関連を時系列から比較検討することが可能になりました(図2)。

図2:(中央の地図)インド北西部に展開した大気汚染観測機器(緑:PM2.5とガスセンサー)の設置位置。(a~g)パンジャーブ州、ハリヤーナー州、デリーにおけるPM2.5の6時間平均値の変動。(a),(b)の測定値は2023年(赤)のみ。(c~g)の測定値は2022年(青)と2023年(赤)の両方。単位は㎍/㎥。

図2:(中央の地図)インド北西部に展開した大気汚染観測機器(緑:PM2.5とガスセンサー)の設置位置。(a~g)パンジャーブ州、ハリヤーナー州、デリーにおけるPM2.5の6時間平均値の変動。(a),(b)の測定値は2023年(赤)のみ。(c~g)の測定値は2022年(青)と2023年(赤)の両方。単位は㎍/㎥。

特筆すべき事項

パンジャーブ州からデリー首都圏におけるPM2.5高濃度大気汚染事象の原因解明を目指して、2023年秋も汚染物質観測装置を約30地点に設置し、集中観測キャンペーンを実施しました。2022年の成果と比較することで汚染物質の輸送の仕組みの理解につながる成果が得られました。観測期間中にはインド北西部地域のPM2.5と気象観測データを解析して速報値を公開しました。また、大気輸送モデルを用いて、準リアルタイムの農作物残渣燃焼地域からの汚染物質の輸送を計算し結果を公開しました。これらの最新情報は、https://aakash-rihn.org/en/data-set/ で公開しています。

藁焼きを止めるにはどうすればいいのか、2つの有望な選択肢(1)米から他の作物への移行(2)稲藁のバイオマス燃料としての利用、に焦点を当てて農家や組合などステークホ―ルダーへの聞き取り調査を実施しました。それを踏まえて現在、日本企業、JICA、日本政府機関などとも協力して、新技術を現地に根付かせるための方法を模索し続けています。

活動ニュース

-

{{ data.disp_date }}

{{ data.content }}

メンバー

プロジェクトリーダー

PATRA, Prabir K.

総合地球環境学研究所 教授/海洋研究開発機構地球表層システム研究センター 上席研究員

サブリーダー

林田 佐智子 総合地球環境学研究所 (FS-FR3 プロジェクトリーダー)

須藤 重人 農業・食品産業技術総合研究機構

研究員

安富 奈津子 特任助教

BISWAL, Akash 研究員

MANGARAJ, Poonam 研究員

荒木 晶 研究推進員

岩崎由美子 研究推進員

主なメンバー

浅田 晴久 奈良女子大学研究院人文科学系

上田 佳代 北海道大学大学院医学研究科

梶野 瑞生 気象研究所

犬伏 和之 東京農業大学応用生物科学部

松見 豊 名古屋大学

村尾るみこ 立命館大学

外部評価委員による評価(英語)

研究スケジュール

| 2018年度 (平成30) |

2019年度 (令和1) |

2020年度 (令和2) |

2021年度 (令和3) |

2022年度 (令和4) |

2023年度 (令和5) |

2024年度 (令和6) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| FS | FS/PR | FR1 | FR2 | FR3 | FR4 | FR5 |