研究活動

長期変化班

-

2016.7.28

縄文時代の人口変遷を放射性炭素年代密度から推論する

Inferring Jomon population change using frequencies of radiocarbon dates-エンリコ・R・クレマ(ケンブリッジ大学)、マルコ・マデッラ(ポンペウ・ファブラ大学)

Enrico R. Crema (University of Cambridge, Marco Madella (Universitat Pompeu Fabra)

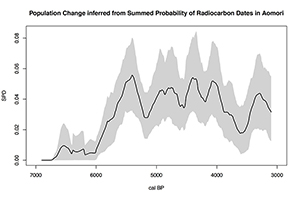

Figure 1. Summed probability of calibrated radiocarbon dates showing possible population dynamics between 7000 and 3000 years ago in Aomori prefecture.

-

2016.8.25

過去の文化と伝統知をつなぐ —アイヌ民族博物館でのワークショップより

Connect the Past Culture and Traditional Knowledge.-菅野 智則(東北大学埋蔵文化財調査室)

Tomonori Kanno (Archaeological Research Office on the Campus, Tohoku University)

写真1:現地で針葉樹の枝を採取する、エド・キャリア氏(左)。

Photo1 : Mr. Ed Carriere (left) cutting the softwood branch.

As a sub-project of the Small-Scale Economies Project, Rika Shinkai, Naoto Yamamoto and I have been working on a study of the material culture on the Northwest Coast of North America. In collaboration with Prof. Dale Croes of Washington State University, we are particularly interested in understanding the connections between ethnographic examples and archaeological specimens excavated from wetsites, as well as in conducting comparative studies between the Northwest Coast and Japan. In the context of this collaborative work, in May 2016, Prof. Croes and Mr. Ed Carriere, a Master Basketmaker of the Suquamish Tribe, visited Japan, demonstrated how to make traditional baskets, and interacted with Ainu people in Hokkaido, craft specialists in northern Japan and scholars in various fields.

(日本語は下にあります)

In conjunction with their visit, a workshop was held at the Ainu Museum in Shiraoi, Hokkaido. Three lectures were given at the beginning of this workshop, which were followed by Mr. Carriere’s basket-making demonstration. Firstly, Prof. Junko Habu, our project leader, introduced the overview of the Small-Scale Economies Project, with a focus on the importance of understanding traditional ecological knowledge. Secondly, Dr. Daisuke Naito, a RIHN researcher and a project member, gave a brief overview about indigenous peoples’ rights and the Forest Certification System. Following these presentations, Prof. Croes and Mr. Carriere showed us the results of their comparative studies between excavated materials from wetland sites and traditional techniques that are still used today. A statistical analysis of the morphological characteristics of archaeological artifacts and ethnographic basket-making techniques suggests that the origins of Mr. Carriere’s knowledge about traditional techniques may go back several thousand years.

Following these three lectures, Prof. Croes and Mr. Carriere, in a hands-on workshop, demonstrated how to prepare raw materials for basket-making and braid cords. Among the participants, those with previous weaving experiences with traditional basket weaving were very quick to understand. They were learning by looking at the demonstration rather than relying on verbal explanations. It appears that weaving for practical use in both the Northwest Coast and Hokkaido are quite similar, even though, geographically speaking, these two traditions originated far away from each other. In conclusion, this workshop provided us with a great opportunity to infer common characteristics of traditional ecological knowledge over time and space.

5月11日に、北海道白老町アイヌ民族博物館において、「ネイティブアメリカンのバスケット-伝統をつなぐ-」(主催:アイヌ民族博物館、共催:総合地球環境学研究所)と題するワークショップが開催された。これは、デール・クロース(Dale Croes:ワシントン州立大学)とエド・キャリア(Ed Carriere:アメリカSuquamish族のバスケット製作の匠)の両氏の来日に伴い企画されたものである。これまでに小規模経済プロジェクトでは、デール氏と北米北西海岸の低湿地遺跡の発掘において共同研究を進めてきた(真貝ほか2015)。今回の両氏の来日は、その共同研究の一環である。

デール氏は、ライフワークとする北米北西海岸部における遺跡の発掘調査を通じ、様々な時代の物質文化に関する考古学的研究を進めてきた(Croes and Carriere 1980など)。デール氏の調査では、低湿地遺跡や貝塚等の有機質の遺物が残りやすい遺跡に関する調査がとくに多く、その出土品の中には多種多様な木製品やバスケット等の遺物が多量に確認されている(その調査の一例を紹介した事例としては菅野ほか2008など)。エドは、彼の曾祖母から教えられたバスケット作りを含む伝統的な技術文化の継承と普及を進めてきた。そして、デール氏らが発掘した出土遺物に関する共同研究も行い、過去の技術の復元を行っている(Croes and Carriere 2016)。

両氏の訪日の大きな目的の一つは、日本の先住民族であるアイヌとの交流を通じた技術文化の比較研究である。また、アイヌの民族資料のほか、北海道・東北地方各地の縄文時代の出土編組製品に関する資料調査、現代における伝統的な技術文化に関する調査により、北米北西海岸部における資料との比較検討を行うことも、目的の一つとしている。これらの研究活動は、「北環太平洋両岸の過去と現在を比較することによって、伝統知と科学知の接点から、森林をはじめとした自然環境の持続可能な利用」を検討する上で、欠かせない基礎的な比較研究として考えられる。そして、今回開催されたワークショップは、文化交流に基軸を置いた基礎的な比較研究の一環として位置づけることができる。

今回のワークショップでは、前半に3件の講演が行われた。総合地球環境学研究所からは、プロジェクト代表の羽生淳子先生と研究員の内藤大輔氏が講演を行っている。最初に講演した羽生先生は、今回のワークショップとプロジェクトの趣旨説明のほか、これまでの活動を紹介し、ワークショップの意義についてまとめた。内藤氏は、自身が研究を進めてきた国際NGO「森林管理協議会(FSC)」による森林認証制度と、その原則と基準の中に明記されている「先住民族の権利」に関する解説を行った。

写真2:デール氏、エド氏による発表

Photo 2 : Presentation by Prof. Croes and Mr. Carriere.

写真3:エド氏による実演

Photo 3 : Mr.Carriere demonstrates making braids.

デールとエド両氏は「北米北西海岸セイリッシュ海域におけるバスケット製品の復興」と題した講演を行った(写真3)。デール氏は、人類学と考古学の研究方法について、実験考古学、民族考古学という従来の方法のほかに、「世代をつなぐ考古学(Generationally-Linked Archaeology)」と命名した方法を提起した。この方法は、現代の伝統的な工芸家の技術的系譜を辿ることにより、現代における伝統的技術と考古資料との関連性を探るものである。この方法は、広く捉えて民族考古学・実験考古学の両者の特徴を併せ持ったものと理解した。

デール氏は、エド氏のバスケット作りの技術的な系譜関係を丹念にたどり、その技術的系譜が数世代前に遡るものであることを確認した上で、遺跡等から出土した類似する考古資料との比較検討を行い、同一の技術で作成されていることを指摘した。その比較の際には、エド氏が考古資料と同様の技術を用いてレプリカを容易に作成している。また、考古資料の形態と製作技法からみた系統的な統計分析から、エドの有する技術的伝統が過去にまで遡れる可能性を提示している。

ワークショップの後半には、デール・エド両氏によるバスケットの素材の製作実習が行われた(写真2)。実習で用いた材料は、事前にエド氏がアメリカでシダー(ベイスギ)の樹皮を採集し、紐状に裂いて乾燥しておいたものである。実習では、それを水に浸して柔らかくしたものを用いて、デール・エド両氏の指導のもとに編むということを行った。

個人的に興味深かったのは、アイヌの伝統的な製品を作成したことがある経験者の理解が非常に早いことであった。これらの参加者は、デール・エド両氏の実演において、その製作中の手先を観察することにより、早い理解が促されたものと推察できる。この際には、ほとんど言葉は用いられていない。デール・エド両氏の実技を見て、頷いたり、驚いたりしながらも、その技術を確実に学んでいる。同様の光景は、後に伺った岩手県一戸町のスズタケ専門の方との交流の際にも見ることができた。実用に耐えうる製品を製作するための技術は、素材等の違いはあるものの、遠く離れた地域であっても類似するものとなることが実感できた。このように、今回のワークショップでは、時代・地域を越えた技術のあり方について考える上で大きな参考となった。

ー謝辞

今回のワークショップ開催にあたり、アイヌ民族博物館の専務理事:村木美幸様、館長:野本正博様、博物館職員の皆様には企画事前準備〜当日の運営等、様々な点でお世話になった。また伝統工芸家の山崎シマ子さんには、アイヌのイテセニ(あみ機)を使ったござ編みをご教示いただいた。この場をお借りして、皆様に深くお礼申し上げたい。引用文献

・ 菅野智則・山本直人・宮尾 亨・岩崎厚志・松井 章 2008 「アメリカオレゴン州サンケン・ビレッジ遺跡」『考古学研究』54-4 pp.120-123

・ 真貝理香・菅野智則・山本直人・羽生淳子・松井 章・Duncan McLaren・Dale R. Croes 2015 「カナダ・トリケット島における先史時代遺跡の調査」『考古学研究』62-2 pp.16-20

・Dale Croes and Eric Blinman. 1980. Hoko River: a 2500 Year Old Fishing Camp on the Northwest Coast of North America. Report of Investigations, No.58. Laboratory of Anthropology, Washington State University, Pullman.

・Dale Croes and Ed Carriere. 2016. Re-Awakening a 2,000 Year Old Salish Sea Basketry Tradition: Master Salish Basketmaker and Wet Site Archaeologist Explore 100 Generations of Cultural Knowledge. Program of The 81st Annual Meeting, SAA. p.67

2015.10.29

カナダ・トリケット島における 先史時代遺跡調査に伴う民族事例

-真貝 理香(総合地球環境学研究所 研究員)

総合地球環境学研究所では「地域に根ざした小規模経済活動と長期的持続可能性」(プロジェクト・リーダー:羽生淳子)が2014年度から2016年度までの3年間の予定で実施されている。そのプロジェクトの一環として、松井章先生(奈良文化財研究所)が、かねてより共同研究を行っていたDale Croes氏(Pacific Northwest Archaeological Services/Washington State University客員研究員)と北米での遺跡調査への参加を企画し、2015年5月3日から17日にかけて、山本直人(名古屋大学)・菅野智則(東北大学)・真貝理香の3名が、カナダ・トリケット島(Triquet Island)における先史時代の遺跡(EkTb9)調査に参加した。

この調査は、Hakai Instituteの援助(註1)を受けたDuncan McLaren氏(University of Victoria)によるチームによるもので(McLaren, ed. 2013)、発掘調査の概要については別稿(菅野他2015)にて、投稿中である。この遺跡は約8000-5000Cal. BP.に比定される貝層や泥炭層を含む湿地遺跡であり、木製品、石器、大量の貝類・魚類、若干の海棲ほ乳類などが出土した。

今回の調査において極めて興味深かったのは、現在は無人島となっているトリケット島が、自然環境が極めて良好な状態で保たれていたため、我々は森の中でテント生活をし、発掘調査のみならず、遺跡周辺で実験考古学さながらの体験ができたこと、また、調査には同島をテリトリーとするヘイルツク(Heiltsuk)族の若夫婦Joshua Vickers、Andrea Walkusさんが参加していたことで、彼らから伝統文化の一端を聞く事ができたことである。遺跡調査を目的としたフィールド・ワークではあったが、遺跡をとりまく自然環境や民族事例からも学ぶことが極めて多かったため、ここにそれらを記載して報告したい。なお、カナダでは先住民族はファースト・ネイションと呼ばれている。

2015.8.12

青森県縄文遺跡への出張

-安達香織(総合地球環境学研究所 研究員)

長期変化班は、縄文時代における環境と人との関係を長期持続可能性という観点から多角的に分析し検討している。具体的には、東日本の遺跡から出土した動植物遺体の分析や、石器のデンプン分析、古人骨の安定同位体分析、遺跡分布データベース作成・分析などによる縄時代の人の生業活動復元をおこなう一方で、陸奥湾から採取した堆積物試料中のアルケノン分析や花粉分析などによる古環境復元をすすめている。 現在、私は大木さおり氏と共同で、東北地方北部のいくつかの遺跡から出土した縄文時代中後期土器の種実・昆虫圧痕分析をすすめている。そのうち3つの縄文時代遺跡の立地と環境の現状を把握するために、2015年8月2日~4日青森県に出張した。

- 1)外ヶ浜町(そとがはままち) 中の平(なかのたいら)遺跡

過年度の発掘調査地点の確認と現地聞き取り調査、周辺地形の確認踏査をおこなった。現在、一帯が畑地として利用されており、1972、73年の部分調査で縄文時代前~後期の遺物が出土した遺跡の保存状態は良好といえた。

写真1:中の平遺跡の現状

写真2:津軽半島北部の海岸に面した段丘上に位置する中の平遺跡

- 2)むつ市 最花(さいばな)遺跡

写真3:陸奥湾から内陸に5㎞に位置する最花遺跡B地点付近の現状

写真4:B地点付近で農作業中に掘り起こされていた

縄紋時代後期初頭の土器

過年度の発掘調査地点の確認と現地聞き取り調査、周辺地形の確認踏査をおこなった。畑地部分と耕作の放棄された荒地部分とがあった。B地点付近で縄紋時代後期初頭の土器が農作業中に掘り起こされていた。これまで数回の部分調査で縄文時代前期~後期の遺物・住居・貝塚が検出された遺跡の保存状態はいまだ良好といえた。

- 3)東通(ひがしどおり)村 尻労安部(しつかりあべ)洞窟遺跡

尻労安部洞窟は、下北丘陵北半部の中心の標高400メートルの桑畑山東側の太平洋に面した急傾斜地に位置する。この洞窟において10年以上にわたり継続して夏期に発掘調査が行われている。(http://www.chikyu.ac.jp/minna/nozoite/2015/bouken_no8.html)調査団に合流し、旧石器・縄文時代の石器や動物・魚貝類遺体、人骨などの検出を目指した掘削・水洗ふるい作業を見学した。

周辺環境はそれぞれ異なるが、私達の圧痕調査からは、これらの遺跡から出土した縄文時代中後期土器の圧痕検出率は、いずれもひくいことがわかってきた。小畑弘己氏らが三内丸山遺跡の前中期の出土土器から多くの種実・昆虫圧痕を検出しているのと好対照である。中期の終わりには規模が縮小する三内丸山遺跡の食・生業の特殊性を示す一つの証拠となる可能性がありそうだ。

民族・社会調査班

-

2016.7.28

ワクチャムニ・ヨクーツ族の春祭り

~小規模社会の伝統を守る砦~

Wukchumni Yokuts Spring Ceremony - Guardian of the small-scale society's tradition --細谷 葵(お茶の水女子大学)

Aoi Hosoya/ Ochanomizu University

写真1:スウェットロッジに入れる石を焚き火で焼いているところ

写真2:祭がとりおこなわれる場所へ向かう

写真3:セージ。清めのために用いられる

写真4:水不足で枯れかけているオーク

2016年3月25日から3日間、羽生淳子氏・真貝理香氏・Alisha Eastep氏とともに、カリフォルニア州・レモーアのクエーカー・オークス・ファームにて行われたワクチャムニ・ヨクーツ族の春祭りに参加した。筆者は昨年11月の秋祭りにも参加し、祭り参加は2回目。顔なじみになったワクチャムニ・ヨクーツ族の方々やレギュラー参加者の皆さんと会えて、すでに里帰りのような懐かしい気持ちに浸る。

祭りを中心となって取り仕切るラーロ・フランコさんのお話によれば、ワクチャムニ・ヨクーツ族にとって季節は3つある。春、長い夏、長い冬である。その昔、夏の終わりにはドングリを収穫し、秋祭りを行って持てるものを皆で分け合った。春祭りとは、新春や人々との再会を祝う祭りだ。結婚など新しいことがさまざま起きるのも、春だったという。

かつて彼らの土地だったレモーア周辺は、他の先住民の土地と同様、開拓者たちによって奪われ、いまだに一族の手に戻ってはいない。だが毎年祭りの機会だけでも一族のルーツである土地に集い、ともに時間を過ごす。そして次世代に引き継ぐべき伝統を、子供たちに伝えていく。爽やかな早春の中、行われる春祭りには、遠い昔に離れて冬を過ごした一族が再会を喜び、新しい日々に向けて進んでいこうとしたスピリットが、今でも生きているようだ。

祭りはスウェットロッジを組み立てるところから始まる。ヤナギ(willow)を骨として作るドーム状のテントのようなものだ。中心には炉が作られ、黒曜石が埋められた。祭りの最中にはここで何度となく、心身の浄化のためスウェッティングが行われる。炉に焼け石を積んで水をかけると、黒曜石が吸い上げた大地の力が熱い蒸気となってハウスに満ち、皆の身体を清めるのだ。真っ暗なハウスの中で水が注がれるたび浮かび上がる白い蒸気は、精霊の姿そのもののようだ。体調を崩していた筆者の身体も、邪気が汗として流れ出し、癒されていく気がした。

祭りのハイライトは、クマなどの動物をモチーフとした数種類のダンスである。脈々と一族に伝えられてきた音楽と振り付けで、小さな子供たちも衣装をつけ、ともに踊る。世代を超えて伝統が受け継がれていく様を見ると、逆境にも負けない先住民文化の底の深さ、強さを感じる。

長老たちからよちよち歩きの子供たちまで広い世代間の交流は、祭りを通して盛んに行われる。それはビーズ作りなどの伝統工芸を伝える場になったり、今回は真貝氏持参の折り紙が活躍して、日本文化を広める場にもなった。さまざまな年齢の子供が混じってはしゃぐ姿を見ていると、お盆や正月に祖父母の家に親戚一同が集まり、いとこたちと遊んでいた幼い自分の姿と重なる。そんな一族の絆を確認しあう機会を失いつつある現在の日本の文化は、表面の繁栄とはうらはらに、脆弱の一路をたどるだけのような気がする。

レモーア周辺には、ワクチャムニ・ヨクーツ族にとって意味深い土地が多い。たとえば、コヨーテが太陽と月を作った伝説の地。コヨーテがチュールを燃やして空に投げ上げると太陽と月になったが、かれらは不真面目で地上を照らす仕事をせず、すぐどこかへ行ってしまう。コヨーテが探しに行くと、太陽は木の上で、月は海の中で昼寝していた。怒ったワクチャムニ・ヨクーツ族はかれらを紐でつないだ。そのため太陽と月は、今でも軌道にのって廻っている。そんな伝説のユーモラスさにひきかえ、現実は厳しい。その伝説の地を現在所有する女性地主は、話を聞く分には同情していたが、土地を売ってくれるか、せめて使わせてくれないかという現実的な話になった途端、音信不通になったという。

彼らが自らの文化ルーツを取り戻すための道は、遠く険しい。しかし、小さくとも伝統の継承を続け、一族の絆を確かめ合う春祭りのような機会が続けられるかぎり、かれらの文化は、力強い命脈を持ち続けるにちがいない。

写真:真貝理香 Photo: Rika Shinkai

-

2016.4.14

カリフォルニア先住民族の伝統知復興と継承の努力に触れて

~ドングリ食加工ワークショップ~

California Native Americans' Ongoing Efforts to Revive their Traditional Ecological Knowledge and Carry it on the Next Generation-小林 優子(地球研)

Yuko Kobayashi/ RIHN

On 31st January 2016, Prof. Habu, Ms. Shinkai and I attended “Acorn Processing Workshop” coordinated by Wukchumni Yokuts representatives in Visalia, California. Their tireless efforts to bring back the disappearing traditional knowledge and customs are inspiring not only to their people, but to anyone who wishes to learn from the past and find a way to cope with the current socio-economic and environmental problems around the world.

ドングリといえば、幼い頃、秋になると家族と山に入り、夢中になって拾い集めたことを思い出す。弟とどちらがたくさん集めることができるか競ったものだ。実はドングリは、100グラムあたりのカロリー、脂質、糖質、食物繊維は白米と比較しても高く、日本では縄文時代から食用として用いられてきた。私にとってのドングリは、幼少期の思い出の一コマであったが、時が経ち、場所も変わって、「ドングリ」とういうキーワードのもと、2016年1月末日、私は、カリフォルニア州中部のヴァイセリアにいた。同地に住むワクチャムニ・ヨクーツ族の方々と、伝統知であるドングリ食加工ワークショップを開催するためである。

伝統知は、先住民族としてのアイデンティティや価値観の復興や構築に不可欠なものであり、それを次世代に継承していく教育活動は、現代の環境・社会問題の取組みにおいても、重要なコンポーネントである。ヨクーツ族の方々も、昔は、ドングリを日常的に食していたが、現在では、実食経験のある若い世代は稀となってきている。本ワークショップは、ヨクーツ族のDarlene Franco氏とLalo Franco氏をコーディネーターとし、ドングリ食加工の経験に富むウェスタン・モノ族のJulie Tex氏、Carly Tex氏、Mandy Marine氏を講師として招聘した。

当日は、あいにくの雨であったが、約50名の先住民族ほか一般の方々に参加頂き、講師の指導の下、ヨクーツ族とウェスタン・モノ族で伝統的に利用されてきたバスケット、石製の磨石、石皿(写真1,2)や簡単に手に入る代替品(金槌、ぺカン・ナッツ割器、バケツなど)を使って、実際に加工を体験し、完成した粥状のドングリを実食した。

この地域に自生するドングリは数種類あるが、今回利用したのは、ブラックオーク(Black oak)で、油分が多いためにアクがぬけにくいという特徴を持つ。ドングリの加工は、①どんぐりの殻を割って取り除き、②渋皮を剥き、③粉状に磨石などですり潰し、バスケットでふるい、④水に3時間程度さらし続けアクを抜き、⑤水と混ぜたドングリの粉に焼いた石を入れ調理するという過程から成っており、時間と労力のかかる作業である(写真3)。一方で、作業をしながら周りの人々と話に花を咲かせ、昔の人々も、このようにコミュニケーションをとっていたのだろうと思いを馳せた。

写真2:伝統的に使われてきた加工用の磨石、石皿。コーディネーターであるラーロ・フランコ氏が博物館よりこの日のために借り受けたもので、「博物館の展示物としてではなく、我々が使い続けていかなくてはならない」と語った。

Photo 1 : Traditional tools, stone motar and pestle. Lalo borrowed them from a museum for the workshop. “They should not be exhibited in a museum, but have to be used by us,” said Lalo.

写真3:ドングリと伝統的なバスケット

Photo 2 : Acorns and Traditional baskets

写真3:羽生リーダー、真貝研究員によるプレゼンテーションの様子

Photo3: Presentation by Junko Habu and Rika Shinkai.

写真4:ドングリ加工の作業風景

Photo 4 : Presentation by Junko Habu and Rika Shinkai.

また、羽生リーダーより本プロジェクトとドングリ加工という伝統知継承の関連性について話をし、真貝研究員が、縄文時代の遺跡出土の堅果類と現代のトチノミ加工についてのプレゼンテーションも行った(写真4)。参加者の方たちからは、日本の堅果類加工について、意欲的に質問が寄せられた。

ドングリ加工の過程を実際に体験できたことは、貴重な体験であったが、それ以上に、先住民族の方々が、現代社会で経験する様々な社会・経済・環境問題について学び、また、その解決努力の一環として、伝統知継承と復興に精力的に取り組む先住民の方々との出会えたことが、個人的にも印象的であったとともに、2016年度が最終年となる本プロジェクトにおいて、特に、実践・普及・政策提言班の活動を具体化していく上で、重要であると考える。

謝辞:本ワークショップ開催に尽力頂いたDarlene Franco氏、Lalo Franco氏、Julie Tex氏、Carly Tex氏、Mandy Marine氏、会場提供および運営支援頂いたLovetts家の皆様に感謝いたします。

写真4:講師、コーディネーターの方々と

2016.4.14

薪ストーブはごちそうだ

- 岩手県宮古市(旧川井村)、山あいの暮らし -

Feast around a Wood Stove -Lifeways in Mountain Valley in Iwate Prefecture-真貝 理香(地球研)

Rika Shinkai/ RIHN

写真1:薪ストーブの上で、手作り豆腐を温める神楽栄子さん

Photo 1 : Eiko-san reheats the homemade tofu on the wood stove.A trip to snowy Kitakami Mountain Valley in winter time might not sound so exciting to many. However, our field trips in January and February 2016 gave me an opportunity to learn a lot about traditional and sustainable lifeways of people in small villages in Iwate Prefecture, northern Japan. The Kawai Area of Miyako City [former Kawai Village] is located one-hour bus ride away from downtowm Miyako. This area is known for cultivating millets and buckwheat, not rice, due to the limited plain fields and cool weather in summer. Yet, the harsh climate during the long winter has encouraged the local residents to develop a wide variety of subsistence strategies.

(日本語は下にあります)

Our Small-scale Economies Project focuses on the past and present practice of place-based, smaller-scale food production systems, evaluates their advantages and limitations, and explores their future potentials. Since last summer, our project members have conducted interviews with some elders in this area in order to learn about their history and traditional ecological knowledge. From 16 to 18 February, 2016, Junko Habu, Aoi Hosoya and I went for a field research trip and interviewed local residents, Tomiji and Aki Sasaki (92 and 89 years respectively), local farmers, and Eiko Kagura who is certified as “a Food Mater in Iwate.”

“Rice was so valuable in the past, thus only eaten on special days such as Bon (a festival to honor the spirits of ancestors) and the New Year’s holidays,” said Tomiji-san. Local residents used to perform slash and burn agriculture. After burning the field, buckwheat was planted, and it was ready for harvest within 75 days. This was followed by soybeans. Soybeans, which are often processed into miso and tofu, still remain indispensable for their daily subsistence. Particularly in winter time, tofu are frozen and dried to make shimi dohu for a long-term storage. Tomiji-san and Aki-san also grow a variety of vegetables in small quantities for self-consumption, one of which is daikon radish. It is one of the common vegetables in Japan for long-term storage. Harvested in winter, it is pickled, dried and stored. At the time of food scarcity, daikon was mixed with grains or rice to increase the quantity.

Furthermore, abundant food resources from the forests and mountains have supplemented their subsistence: edible wild plants, chestnuts, walnuts, acorns and mushrooms. Nuts have been important preserved food items for the local people. In the old days, acorns were eaten after leaching. Chestnuts are commonly dried and stored even today. As we were saying goodbye to Tomiij-san and Aki-san, we passed by some chestnuts hung and dried under eaves of their house. Such glimpses of their traditional customs were ingrained as a part of their daily life provide us with an invaluable insight about the link between food diversity, traditional ecological knowledge and people’s identity.

The subsistence economy in this area is said to be self-sufficient based on agriculture, producing a large variety of food in small quantitites. In the past, however, Tomiji-san and Aki-san also raised cattle, which required them to prepare hay in the summer time, as well as silkworms for cash conversion. Charcoal production was another common profession in the area due to the rich natural resources.

Tomiji-san proudly stated that his father was one of the best charcoal makers. In addition, they also raised a sheep to get wool in the past to knit their own clothes. Collecting firewood to heat bath and wood stove still continues today. The entire family juggled so many tasks throughout a year to establish their self-sufficient lifestyle.

Winter is extremely severe in this area. It was particularly freezing cold in February when we visited there. During the interviews, we huddled around a wood stove to keep ourselves warm. Aki-san served us homemade hot soymilk, simmered vegetables and daikon radish pickles, saying “there is nothing much here, but the wood stove is our feast.” I could not agree more.

Another person that we interviewed was Eiko-san from a neighboring village called Suzukura. Iwate Prefectural Government has certified her as a “Food Mater in Iwate.” This title is given to those who conserve and promote traditional knowledge and skills and disseminate Iwate’s food culture to consumers, which will contribute eventually to local revitalization. Once we arrived at her house, she readily demonstrated her skills by serving us grilled tofu, rice balls with green beans, pickled red turnip and some daifuku mochi (rice cake with red bean jam). In her old storehouse, a number of barrels for miso and pickles, as well as rice, were stored. “For rice, beans, or any other kinds of food, processing is the most important thing. Once we acquire the skills of processing, we can survive anywhere,” stated Eiko-san.

Eiko-san is not only a certified food master, but also a successful community organizer. She established a food-processing facility, which was co-funded by her neighbors. Soybean products and other traditional foods such as kiri-sensho (sweet and soy-sauce-flavored walnut mochi) and mame-suttogi (rice flour sweets with green soybeans) are produced at the facility with other ladies, and they are sold at the farmers’ market along the highway. Her story showcases a successful example in which a social network of women vitalizes a local community.

All three of us of this field team are archaeologists. In the discipline of archaeology, a study of food production and subsistence strategies is a first step to investigate how people managed to survive over the long period of human history. Thus, what we saw and heard during this research trip should have been familiar concepts and ideas to us. However, our interviews with these individuals, whose life styles are inextricably linked to first-hand food production to get through the harsh winter, gave us a renewed opportunity to revisit the questions of the importance of historical depth and the intrinsic value of humankind. The place-based lifeways of Tomiji-san, Aki-san and Eiko-san demonstrate how sustainable food systems can be attributed to the three key concepts of our project - diversity, network and local autonomy - and provide us with a foundation to seek for alternative strategies of food production for the future generation.

「え?どうしてこんな真冬に?」。当プロジェクトで今年(2016年)1・2月の2回、北上山地の山あいの村に行くと言った時の、周りの人の反応である。いや、しかし、やはり冬に行って良かったとつくづく思う。そこにはこの地の冬を知らなければわからない、暮らしの知恵がたくさんあったからである。

羽生リーダー・細谷葵さん(お茶の水女子大学)と共に3人、岩手県海辺の宮古から内陸にバスで向かって1時間。稲作に適した平地が少なく、冬は雪で覆われるこの地域は、雑穀の産地として知られるが、その厳しい環境と対峙せんがために、実に多様な生業が営まれてきたようだ。そして長い冬を生き延びるために、豊富な保存食や加工の技術を生み出してきた。川内地区の佐々木冨治さん(92歳)アキさんご夫妻(89歳)から聞いた、かつての暮らしを少し紹介しよう。

穀類は土地に応じてヒエ・ムギ・ソバを作り、白米が食べられるのは、かつては盆と正月くらいのもの。ヒエは凶作に強く、ムギ畝を作る時は、平地と斜面で畝の幅を変える。ソバはカノ焼と呼ばれる火入れのあとに植えると75日で収穫ができる。ソバを植えたあとには、大豆を植える。大豆は豆乳・豆腐や味噌にし、豆腐はさらに冬場に凍(し)み豆腐に加工される。自家用の野菜を作り、大根は漬物にも干し大根にもなる。食糧難のころには穀類の「かさ増し」のためにも大根は使われた。

写真2:車窓から見た山あいの村

Photo 2 : Scenery from a car window.

写真3:佐々木冨治さん・アキさんご夫妻。後列:羽生リーダー・菅野智則(東北大)

Photo 3 : Sitting in front of the wood stove . (Front: Tomiji-san and Aki-san. Back: Junko Habu and Takanori Kanno, Tohoku University.)

山川の恵みももちろん利用する。春に採った様々な山菜は、塩漬けにして保存し、香茸などのキノコ類も乾燥保存が可能だ。堅果類はクリ・クルミを中心に、シダミと呼ばれるドングリ(ミズナラ・コナラ)もアク抜き保存して丸のまま食べた。我々の感覚で言えば、クリは「秋限定のお楽しみ」であることが多いが、当地ではクリも周年用の保存食となり、やはり「かさ増し」にも利用されたという。今でも庭先にはクリが干されていた。

ウナギ・イワナ・カジカ・ヤマメ等の川魚を獲る時は、子ども達も活躍した。焼いて食べるほか、炉の上に弁慶と呼ばれる藁の筒をかけ、そこに魚を刺して干す。多種少量生産の自給自足的農業を基本としながら、かつては現金収入のための養蚕や牛(短角牛)の飼育、炭焼(お父様の代まで)を行い、自家用の毛糸をとるために緬羊(めんよう)まで飼っていたことがあるという。養蚕は6月の一家総出の作業であったし、牛の冬場の飼料を確保するためには、干し草刈りも重要な仕事であった。冬のストーブ燃料や五右衛門風呂を沸かすには、薪も必要だ。一家が四季を通じて、これほどにも様々に働いておられたとは驚くばかりである。

写真4:干し栗(佐々木さん宅)

Photo 4 : Air dried chestnuts (At Tomiji-san residence)

写真5:豆腐のステーキ。キツネ色の焦げ目とラー油醤油が美味

Photo 5 : Grilled tofu with chili oil and soy sauce. Nicely browned!

写真4:干しジャガイモ。いったん凍らせてから乾燥させる

Photo 4 : Dried frozen potatoes.

写真5:蔵の前で(左から:真貝・神楽さん・羽生リーダー)

Photo 5 : In front of the storehouse (Rika, Eiko-san, Junko)

隣の鈴久名地区で伺った50代後半の神楽栄子さんのお宅には蔵があり、その蔵の中には米、味噌、漬物などがたくさん仕込まれていた。そして蔵の前に掛かっていたのは、ジャガイモの干したもの。これは乾燥後、粉にして団子を作るためだという。こちらのお宅では、薪ストーブの脇で、自家製豆腐ステーキや青大豆ご飯、赤かぶの漬物をごちそうになった。どっしりした豆腐は味が濃く、どれも「ああおいしい!」と声がでる。

神楽さんは「お米でも大豆でも、やっぱり加工までいかなきゃ」と、1999年に共同出資の食品加工施設を立ち上げ、そこで大豆の加工はもとより、女性たちが「きりせんしょ(くるみ餅の一種。醤油がはいっている)」「豆すっとぎ(青豆をつぶし・米や砂糖を加えて棒状にしたもの)」といった伝統菓子を作り、産直館で販売もしている。神楽さんは岩手県の「食の匠」に認定されているが、人と人とのネットワークをつないで物事を進めていく達人でもあった。

先述の佐々木さんご夫婦は、高齢になった今でも自分の家で食べるものは自前で作っておられ、我々はこちらでも薪ストーブを囲んで、煮物や温かい自家製の豆乳、大根の漬物をいただいた。奥様は「なーんにもないけどね、薪ストーブがこの辺のごちそう」とおっしゃった。確かにこれは最高のごちそうである。

写真8:蔵の中。味噌・漬物用の木樽が並ぶ

Photo 8 : Many wooden barrels for miso and pickles in the storehouse of Eiko-san.

写真9:青大豆

Photo 9 : Dried green soy beans.

こう書くと、食べてばかりいるプロジェクトのように思われそうだが、今回のメンバー3人は、全員がもともとは考古学を研究している。縄文時代からヒトが生きながらえてきたのは「食べてきたから」そして「食べるための工夫をしてきたから」という、当たり前のことをより深く考えてきたという若干の自負もある。しかし、燃える薪ストーブの火の脇で、「命をつなぐための食」の根源、そしてそれを生みだしている方々に触れると、自ずと謙虚にもなり、歴史とは何か?ヒトとは何か?をより深く考えるようになる。今回の地元の方々の一連のご厚意を、論文はもちろんのこと、いつか、自分の食卓で誰かに返すことができるだろうか。宿題は山盛りだ。

2016.1.5

東日本大震災以降の三陸漁村でのアワビ採取

Abalone Collecting in Small Fishing Communities after the Great East Japan Earthquake-池谷 和信(国立民族学博物館)

Kazunobu IKEYA/ National Museum of EthnologyAbalone called ezo-awabi is distributed along the Sanriku coast in northeastern Japan. Fishing cooperative regulations determine the season and the time when the collection period starts (opens called kuchiake). Abalone are collected between November and December. The communities have always relied on fishing as one of their core economic activities—from ancient times up to the present day. However, with the onslaught of the tsunami during the Great East Japan Earthquake of March 2011, many homes and fishing vessels were washed away, ripping the foundations for people’s livelihoods away. Today, three years and nine months after the disaster, we take a look at how the region’s abalone collecting has recovered.

写真1:三陸海岸のエゾアワビ

写真2:アワビの採取風景

-

2016.1.5

A Look at California Organic Farms

カリフォルニアにおける有機農業の普及-Tomiko Yamaguchi(International Christian University)

山口富子(国際基督教大学)Introduction

To develop a vision of a society that is ecologically sound and socially just – one of the objectives of the Contemporary Society Group of the Long-Term Sustainability through Place-Based, Small-scale Economies project – it is essential that we look at the systems that produce our food. There are many important questions to ask about how agrifood systems are constituted and contested, by whom, using whose knowledge, and to what consequence. In my fieldwork in Japan, I focus on socio-technical conflicts about food safety surrounding radioactive nuclides in food and farmland, and the question of whose knowledge prevails in dealing with food safety crises. In my project in California, I am looking at how the expansion of organic food production and markets is interpreted and experienced by organic farmers who support the values of ecological and social integrity, and how they respond to the competition that is part of the growing market. This short article describes insights from an early phase of fieldwork in the Central Coast area of California. -

2015.6.30

2日間の美山滞在で見たこと・聞いたこと

-砂野 唯(総合地球環境学研究所 研究員)

民族・社会調査班は、近年の日本における地域に根ざした食糧生産の多様性とその実態を把握することを目的の一つとしている。主な調査地である東北の農村や漁村の多くは大都市から遠距離に位置し、戦前まで地産地消に近い生活を営んできた。一方、京都府南丹市美山町は、戦前までほぼ自給的な生活を営んでいたところは共通しているが、近距離に位置する京都との政治的・経済的な関係が深く、昔から木材や食糧の生産地となってきた。そこで、東北での調査における知見を広めるために、2015年5月27~28日の2日間にわたって、都市との関係性が異なる美山に滞在し、京都の後背地として発展してきた技術が過疎化の進む美山の活性化にどのように活用されているのかについて、お話を伺った。

写真1:かやぶき家屋を利用した「美山かやぶき美術館」

写真2:食料不足のときの食料、トチノキ(知井地区)

写真3:野草を使った特産品づくり(美し山の草木舎)

戦前、美山では林業や化学肥料、機械を使わないコメ栽培が盛んだったそうである。しかし、聞き取りによると、戦後、木材の輸入自由化による木材価格の低迷や、減反政策やJAの経営方針の変化、コメの需要の減少による価格低下によって、従来の方法では美山の農業・林業が成り立たなくなり、1980年代から過疎化が進んでいったということであった。

今回の滞在で、美山では自然豊かな環境を生かした生業が営まれてきたが、戦後、主な生業であった農業や林業が立ち行かなくなったという話が聞こえた。しかし、その一方で、聞き取りさせて頂いた方々から、山や水田、畑に生えた野草を加工し食品化する取組や、木質エネルギーを活用した住まいを普及提言する活動、化学肥料や防虫剤を使わない美山在来の農業を若者へ指導するという地域活性化への取り組みに関する話を聞くことができた。

実践・普及・政策提言班

-

2015.10.20

Towards sustainable remediation of arsenic-contaminated soils

-Sarick Matzen(Pallud Lab, Environmental Science, Policy, and Management Department, UC Berkeley)

Our overarching goal is to develop alternative approaches for more rapid and effective phytoremediation of arsenic contaminated soils with the Chinese brake fern (Pteris vittata). Our specific objectives are to (i) evaluate the fern’s performance under real-life conditions, and investigate the effects of soil texture on phytoremediation efficiency, (ii) evaluate the fern’s performance in both arsenic-only and multiple-contaminant soils, (iii) explore novel strategies to increase the efficiency of phytoremediation, and (iv) determine the suitability of phytoextraction for remediating arsenic-contaminated agricultural soils.

photo1:Sample collection in the field experiment

photo3:The brake fern, Pteris vittata, planted in our field experiment.

Data we collected after 2 years of in situ phytoremediation showed that under field conditions, compost-amendments best promote arsenic removal, while phosphate-based amendments interfere with arsenic removal. We find that nitrogen amendments increase phytoremediation efficiency over time, possibly due to increasing root biomass. We have begun infrastructure development at a second field site, where we will determine the effects of metal co-contaminants on arsenic uptake in the brake fern.

Controlled greenhouse pot experiment results confirmed the effects of fertilizer treatment observed under field conditions. We also are investigating the interacting effects of soil texture and fertilization on arsenic uptake in the brake fern. We have concluded experiments with coarse-textured soil, and have begun experiments with fine-textured soil. We expect that arsenic uptake in the brake fern will be lower in clayey soil than in sandy soil. Additionally, we are beginning to explore the role mycorrhizal fungi play in arsenic uptake in the brake fern. Our preliminary results suggest that our fern roots are colonized by indigenous mycorrhizal fungi in our field site soil. Finally, we have begun work investigating arsenic transfer into the food chain, an important part of our overall work in support of food production in soils with a history of arsenic contamination. We have conducted a pot study to determine the effects of compost amendment on arsenic uptake in common vegetable crops, and are beginning work to characterize the bioaccessibility of arsenic in our sandy and clayey soils. We have also recently begun soil column experiments to determine leachability of arsenic from our soils. Our future work will involve gathering 2 more years of data for each of our study sites. We will investigate the cycling of arsenic, phosphate, and lead at the meso-scale, based on prototype soil column studies currently in progress. Finally, we will continue to characterize human bioaccessibility and plant availability of arsenic in our field site soils. Importantly, we will provide these results to our community partners and the City of Berkeley, along with our arsenic phytoremediation results, to inform future food production on our field site lot, as well as to inform arsenic remediation efforts broadly.

-

2015.10.12

神話がiPhoneを超える土地

-飯塚 宣子(同志社大学)

カナダのBC州(ブリティッシュコロンビア)北西部のアトリンという小さな町に、TRクリンギット(タク・リバー・クリンギット)のコミュニティがある。他の周辺先住民と同様、彼らもカラスかオオカミいずれかのクランに属する。捕獲した動物の魂に適切な儀礼をおこない、動物を再生させる「神話」の世界を生き、狩猟採集漁労という「地域に根ざす小規模経済」を営む人々である。

資本主義経済下のカナダで、彼らはどのように小規模経済を営み、伝統的生態知識、技術、世界観を次世代に継承しているのだろう?

古代から繋がるだろう彼らの地域や文化の個別性と、グローバリゼーションで進む同質化とのせめぎ合いをどのように消化しようとしているのか考察してみたい。翻れば、そこから私たちが、現代から次代を生きる指針が見えてくるかもしれない。2015年8月、彼らのトラツィニ・キャンプに参加した。

トラツィニ・キャンプとは毎夏、彼らが子どもたちと生業や伝統文化を集中的に共有する約2週間のキャンプである。広大なテリトリーの中、毎年キャンプ場は変わる。クマやヤマネコが生息するため、犬は必携である。薪を割り、火を絶やさず、保存食をつくる。クリンギット語の歌を学び、物語を聞く。同時に、外部から調理された料理が届けられ、iPhone から流れる音楽はエルダーを驚かす。彼らは日常的にも、ムース、カリブー、ウサギ、ハリネズミ、ビーバーなどを狩り、サケ、トラウトなどの漁労、ベリーや薬草などの採集を行う。1ヶ月の狩猟キャンプで1年分の大型動物肉の保存加工も行う。禁猟期もある。そして週の半分はスーパーで購入した牛や豚、パスタやハンバーガーも食べる。Facebookで発信し、現代的な家や車を持ち、水力発電を行う。

現代文明やグローバル経済下の商品が押し寄せる時、伝承されてきた価値観が忘れられ、世界観が喪失していくケースを私たちは世界中で目撃してきた。日本もその1例といえるだろう。しかし、TRクリンギットの10代20代の若者からは、購入食より伝統食を上位に位置づけ「小規模経済には空腹を満たす以上の意味があり、誇りであり、幸福の源泉」という発言が聞かれる。そして現在のコミュニティが抱える問題を自分ごとと受け止め、

自分たち以降の次世代に小規模経済を継承する意志を語る。 彼らを支援する米国の環境NGOの科学者は「土着の人々の世界観は、人間性(humanity)が生き残る鍵」と語る。「土地に根ざすインフォーマルな経済」(小規模経済)と「貨幣経済」の性格を明確に区別する思考、「生き方(Khustiyash)」という言葉が表象するもの、BC州とTRクリンギットが締結した「土地利用計画」などを手がかりに、彼らの自然環境への思考法、社会・経済・文化・宗教性の全体性の中の感覚を定位する調査研究、またそれらを日本での環境教育に活かす実践研究を相互にすすめていきたい。

2015.10.5

福島沿岸漁業と洋上風力発電の「未来についての語り」

-高橋 五月 (George Maison University)

2015年6~7月、私は去年と同様、追跡調査として、東京での聞取り調査と資料収集に加え、茨城県と福島県の沿岸地域にてフィールド調査を行った。調査目的は、東日本大震災および福島第一原発事故から4年以上が経過した今、沿岸域における復興事業の関係者や地元漁業関係者たちが現時点で描く「未来」像について、またその実現のための取り組みについての語りを聞き取ることだった。特に今夏は、去年の調査で漁業者たちが語ってくれた「未来」像と比較する事で、震災後の時間経過が「未来」に与える影響について考察することも研究目的の一つとした。

特に福島県の沿岸漁業者にとって、2015年は「未来」を考えるうえで重要な節目であるはずだった。というのも、今年は2013年に発足した福島県沖浮体式洋上風力発電の「実証研究事業」が最終年を迎える予定であった。2014年時点では地元漁業者たちは、今後の洋上風力発電事業の拡大が漁業に与える影響を懸念する反対派と、洋上風力発電と海洋牧場の同時開発により漁業の新たな未来が開けるのではと期待する賛成派とに分かれていた。しかし、1年が経過し、この対立構造は意外な変化を遂げていた。実証研究事業が当初の予定を変更し、予算削減、工事延期、規模縮小を決定したことで、去年の時点では「未来」について活き活きと、期待感を込めて語っていた賛成派の漁業者たちは、それまで思い描いていた新しい未来像が現実化されないであろうという失望感と諦めを語るようになっていたのだ。一方で、大幅な事業縮小決定後も、実証事業コンソーシアムの関係者は浮体式洋上発電がもたらす新しいエネルギーと漁業の共生共栄の「未来」とその重要性を私に語ってくれた。津波被害に加え原発事故の影響により復興が大幅に遅れている福島・茨城県の沿岸漁業の未来が今後どのように想像され、創造されていくのか、今後も注目していきたい。

沖合設置を小名浜港で待つ、浮体式風力発電実証事業2基目「ふくしま新風」

アワビは、縄文時代から現在まで私たちが食用にしてきた貝である(写真1)。わが国では、北海道から九州にいたる海岸部の多くの場所で採取されてきた。例えば、三重県の志摩半島のように海女がもぐってアワビ採取をするところもあれば、今回、紹介する岩手県の三陸海岸のように船の上から男性が3メートル近い棒の先につけたフックを使用して採取することもある。現在、このような採取法の地域性は、アワビの種類による採取の季節性や海底地形の差に加えて、採取法の伝播の歴史を考える必要がある。

私は、2014年12月に、三陸海岸の山田町のある集落でアワビの採取をみる機会があった。その日は、天気はよかったが寒かった。人々は、午前7時、自分の船に道具を持ち運び、船外つきの船で採取に出発する。大部分は1人であるが、まれに夫婦で乗り込んでいる人もいた。私は、船がでる桟橋でようすをうかがっていたが、個々の船は海上で分散していった。

人々は、右手で舵取りの部分を持って、顔には木製のガラス箱(箱メガネ)をかぶせて、海底のなかのアワビを探している(写真2)。日本の海岸には、海岸から数メートル離れた「イソネ」と呼ばれる場所は広く知られている。ここには、アワビのほかにはウニ、ナマコ、コンブなど、人々が利用できる動物や植物が豊かである。複数の船は、急峻な岩場の近くに集まっていた。おそらく、そこはアワビが多くある場所であると認知されているのであろう。

午前10時には、すべての採取は終了した。漁協の規則によって採取時間が決まっている。また、採取できるアワビは直径が8cm以上のもの、1日での最大量は100個という決まりがみられる。2011年3月の大震災のあと、津波による船の流出のみならず採取者の死亡など、この地域では多くの苦難があった。しかしながら、それから3年半以上が経過して、かつてのようなアワビの採取がみられるようになっている。

The reconstruction of prehistoric population dynamics has always sparked strong interest amongst anthropologist and archaeologist across the globe. This is because demographic processes have been long advocated as a cause and/or consequences of a variety of phenomena, ranging from the appearance of modern human behaviour during the Upper Palaeolithic to the origins of agriculture and the emergence of social stratification. While many of these explanations have been debated over the years, demographic change remains one of the best example where the cumulative consequences of micro-scale individual decision makings and ecological interactions can be observed at the macro scale. Understanding this complex relationship revealed that a population decline does not necessarily imply the occurrence of catastrophic ecological events nor a rise indicate an episode of successful adaptation. Indeed, the shrinking population and aging of contemporary Japan shows how demographic change can indeed be the consequences of social, economic, and cultural phenomena.

Inferring population change from the archaeological record is however not simple. The direct counting of human remains is not possible, as the number of specimens is too small. Hence archaeologists around the world have been counting the changing number of sites and houses to have a proxy of population change. This provides a good starting point, but most sites and houses are dated through the recovery of diagnostic artefacts that provide a relative measure of time. This means that we can tell whether a house is older or newer than another one, but we cannot pinpoint exactly when the house was used.

Recently, many archaeologists have overcome this problem by using the frequencies of radiocarbon dates to infer population change. The premise of this solution is that, all things being equal, higher population densities will lead to a higher number of artefacts, and the presence of more artefacts will increase the number of dated samples. Thus by looking at the changing frequencies of a large number of dated artefacts (and applying statistical analyses to distinguish isolate patterns from spurious one derived by taphonomic loss, sampling error, and 14C calibration process) we are able to track human population change in absolute, rather than relative, time allowing us to compare reconstructed population dynamics to paleo-environmental data.

As part of the Small Scale Economy and the NiCoSS projects, we have analysed the radiocarbon dates from Aomori prefecture to reconstruct the population trajectory of the Early to Late Jomon periods (see Crema et al 2016). Our analysis (figure 1) suggests that 6000 years ago Jomon communities of this region experienced a steady population growth for about 500 years. Chronometric analysis of the pollen record of several key sites (e.g. Sannai-Maruyama) suggests that during the same interval there was an expansion of chestnut forests near human communities. The pollen record suggests that these forests were not natural, but the result of human intervention and management. Our analysis indicates however that after 5500 years ago, Jomon population experienced numerous fluctuations, suggesting that rates of population growth exhibited in the previous centuries was not sustainable. Did Jomon population reached its carrying capacity? Or did episodes of small climatic changes and subsistence shifts impede a continuous growth? Further multidisciplinary studies will be required to answer these intriguing questions.

References

Crema ER, Habu J, Kobayashi K, Madella M (2016) Summed Probability Distribution of 14C Dates Suggests Regional Divergences in the Population Dynamics of the Jomon Period in Eastern Japan. PLoS ONE 11(4): e0154809. doi: 10.1371/journal.pone.0154809