プロジェクトの目的

本プロジェクトでは、地域に根ざした小規模で多様な経済活動、特に小規模な生業(食料生産)活動の重要性を、人間社会の長期的な持続可能性という観点から研究します。

出発点となるのは、「高度に特化された大規模な生業活動は、短期的にはより大規模のコミュニティを維持することを可能にするが、生業の多様性の減少は、長期的には生業システムとそれにともなうコミュニティの脆弱性を高める」という仮説です。先史時代と現代という時間の壁を越えて、多様性、スケール、ネットワークという三つの要素が、システムの長期的持続可能性にどのように寄与するかを重点的に検討します。

食料生産活動の多様性とその長期的な持続可能性については、諸分野でさまざまな議論が交わされていますが、そのほとんどは短期的な視野から経済的利益と損失を論じており、100年以上の時間幅を扱う研究は多くありません。これに対して、本プロジェクトでは、「長期的な持続可能性」を少なくとも数百年から数千年以上にわたって、「人間が環境に対して適応する能力を創造・試行・維持する力」と定義します。

現代では、グローバル化の進展が世界各地で進行していますが、必ずしもそれは経済の均質・同質化を意味していません。多くの地域では貨幣を用いた市場原理に基づく取引とともに、ローカルな規範に基づいた分配・贈与交換が重層的・相補的に作動しています。そこで本プロジェクトでは、グローバルな経済とのつながりを前提としながらも、地域の自律性を担保した食料の生産・流通・消費が可能なネットワークの範囲を「小規模経済」と仮説的に定義して考古事例との比較を行います。

プロジェクトの理論的な枠組は、人間活動の環境への影響を強調しながら文化の長期~短期の変化を統合的に研究する歴史生態学のアプローチです。このような視点から研究をおこなうためには、過去の研究を扱う考古学者や古環境学者が、現代の事例を扱う人類学、社会学や環境科学の研究者と問題意識を共有しながら研究を進めることが大切です。

研究フィールド

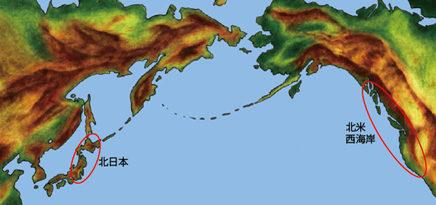

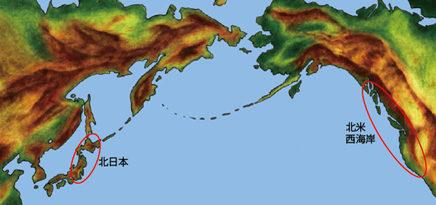

主なフィールドは、東日本と北アメリカ西海岸(北米北西海岸地域~カリフォルニア)を中心とする北環太平洋地域です。

研究フィールド

研究フィールド

北環太平洋地域には、気候・植生・地震の多さなど、共通する要素がたくさんあります。さらに、東アジアから新大陸への人類拡散にともなう更新世末期以降の歴史的連続性や、海洋資源や木の実などに依存した小規模社会の豊富さなど、歴史・社会・文化的共通性も重要です。特に東日本は、豊富な考古資料に恵まれているとともに、現代日本における食料生産の主要地域のひとつです。

一方、北アメリカの西海岸は、考古学的資料と、先住民族によるサケ漁など小規模経済に関する民族誌が豊富であるとともに、近年では小規模な有機農業や都市農業、ファーマーズ・マーケットなど、食に関する新しい動きの中心地となっています。北環太平洋両岸の過去と現在を比較することによって、食の多様性と生産活動の規模、システムの持続性などの相互関係を検討し、その結果を従来型の大規模な食料生産と長距離輸送依存の流通、そして大量消費社会のシステムに代わる「オルタナティブ」な食や農の議論に生かしていきたいと考えます。この目的のために、次の3つの研究班を設置しました。

期待される成果

長期変化班

冒頭の仮説を検証するために、考古学資料と古環境資料を分析します。具体的には、生業活動の多様性とそれにともなうコミュニティ規模の時間的変化をいくつかの指標から検討し、仮説に対応する長期的変化が観察されるかどうかを調べます。生業の多様性の指標としては、遺跡から発掘された動・植物遺体(動物の骨や植物の種子・実など)、生業に使った道具の多様性、古人骨の安定同位体データや、土器の残存脂肪酸分析と残存でんぷん粒分析、年代測定などを使います。コミュニティ規模の指標としては、集落遺跡の規模、遺跡分布の変化から推定された地域人口などが挙げられます。これらの変数と、ほかの諸要素との関係を分析し、生業の多様性と規模について、歴史的動態の理解をめざします。

民族・社会調査班

民族・社会調査班では、数百年~数千年の時間幅を持つデータが欠如しているため、上記の仮説をそのまま検証することはできません。しかし、食料の生産・流通・消費システムの規模とそのレジリアンス(システムの弾力性・復元力)に関して、人類学・社会学を含む学際的な見地から考察をおこなうことが可能です。具体的には、小規模な沿岸・内水面漁業、有機栽培を含む小規模農家、先住民族のコミュニティなどでインタビューや参与観察を開始するとともに、経済活動の規模の差が土壌や水質などの環境に与える影響の違いについて、化学的・生物学的な分析も進めます。

実践・普及・政策提言班

カリフォルニアのコミュニティ菜園

カリフォルニアのコミュニティ菜園

過去・現在の事例から得られた知見に基づき、NPO、NGO、地方公共団体、その他のステークホルダーと連携しながら、コミュニティ菜園や環境教育プログラムなど、小規模で多様な経済活動の長所を取り入れた活動を提案・実践していきます。小規模な生業活動の実践者と協働して、実際の生業活動の現場を共有しながら野外実験を進めているのもこの班の研究の特徴です。