地球犬と行く!世界への冒険 ─ 調査地を研究者と一緒に地球犬が冒険します

さてさて今回は

「東北地方北部の遺跡」

からのおとどけです。

案内してくれるのは、

安達香織

プロジェクト研究員

だよ!

-

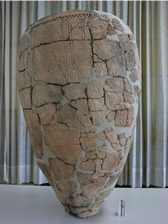

◀ 縄文土器

◀ 縄文土器

(秋田県埋蔵文化財センター所蔵) -

これなーんだ?

-

恐竜 の卵! -

ブー。

-

えー、じゃあなあに?

-

正解は土器です。

-

土器!?いつどこで見つかった土器なの??

-

ド、ドキッ!? あの、その詳しくは、、、

-

・・・・

-

これは今から一万数千年前から約一万年間つづいた縄文時代の土器なのよ。

-

はっ!お姉さん、すごいです!

-

お姉さんは土器に詳しいの?

-

私は

考古 学や文化財 学が専門で、ここで発掘 調査をしているのよ。 -

土器は一体何のために作られたのものなの?

-

食べものを加工したり、よそったり、保管したりするために土器を作ったのよ。

縄文 時代になって土器を作る技術が飛躍的 に進展 したの。日本各地の遺跡 から出る土器を分類することで、文字のない時代でも、一緒にでたものの時期や地域がわかるよ。 -

土器についてもっと知りたいです!

-

▲ 青森市・

▲ 青森市・合子沢松森遺跡 -

ここは私が調査対象地の一つとしている青森県の遺跡で、

竪穴 住居 や食べ物を保管したと考えられる貯蔵穴 などから土器がでてきたわ。縄文時代前期のおわりころの土器がでたから、今から6000年~5500年くらい前のお家と貯蔵穴を掘り上げたところね。 -

そんなに前から人間は、道具を使って毎日の「ごはん」を食べるために工夫していたんだ。

-

土器を

分析 ・研究していくと、その背後にある色々なこと、その時代の環境とか人々の生活とかまでわかるのよ。 -

どんなことが分かったの?

-

たとえば、まだ乾いていない土器の

粘土 に植物の種や実・昆虫 がくっつくと、焼いたあとも、それらの痕 がそのまま孔 になって土器に残っていたりするの。 -

おもしろーい!

模様 みたいに? -

1920年代に、有名な考古学者山内清男らは宮城県の

枡形囲 貝塚 から出土 した土器の底の部分に圧痕 をみつけて油粘土や石膏 にとって、植物学者に見てもらったの。 -

うんうん、それで?

-

そして

稲籾 であることがわかったのよ。弥生時代の稲作 農耕 の重要性を示すものになったわ。 -

ほかにはどんなものを見つけたの?

-

今、縄文時代の土器に、植物種実・昆虫の圧痕がついていないか、ついていたらどんな種類の植物や昆虫なのか調べているのよ。

でもね、弥生時代に近い時期を除くと、お米の圧痕はついてないの。 -

え、どうしてかな?

-

縄文時代の植物栽培は、弥生時代以降のようにかんがい施設(生育に必要な水を、水路を引くなどして農地をうるおすようなシステム)を伴う

水稲 農耕はなく、農耕文化としては高度なものではなかったようなの。 -

お米が

獲 れていない時代はどんなものを食べていたの? -

ドングリ類やトチノキ、果実類、イモ類などの植物も食べられたみたい。季節的に収穫時期が

偏 るけど、貯蔵穴などに保管して積極的に活用したのよ。 -

海辺だとお魚も獲れたのかなぁ?

-

そうよ。海の魚や貝はたくさんとって食べていたわ。サケ科、アサリ、ハマグリ、ハイガイとかね。クジラ類やオットセイ、アシカ、アザラシ、トド・ジュゴンなどの

海獣類 もとっていたわ。 -

そんな大きな生き物もとっていたんだ!

-

鳥類 (キジ・ヤマドリ・白鳥類やガン類を含むカモ科・ツル科・ウ科・サギ科など)や哺乳類 (イノシシ・シカ・ノウサギ・タヌキ・キツネ・イタチ・テン・アナグマ・カワウソなど)も狩っていたわ。 -

昔の人もグルメだったんだなー。

-

おいしいよねー、お肉♪

-

なすこちゃん、よだれが出てるよ!

-

縄文時代の資源利用は、複数の資源をいろいろに開発・利用することが

特徴 なの。ちょっと難しい言葉だけど「複合型 獲得 経済 」って呼ばれているわ。 -

色んな種類のものを獲って保存したりして食べていたってことだね。

-

◀

◀ 青森県 下北郡 東通村 ・

尻労安部 洞窟遺跡 -

みてみて地球犬くん!

あそこに洞窟みたいなのがあるよ! -

あれは私が何年も前から参加させてもらい続けている

尻労 安部 洞窟 遺跡 よ。 -

みんな

一所懸命 掘っているよ! -

▲ 水洗ふるい作業

◀ 掘削作業

▲ 水洗ふるい作業

◀ 掘削作業

-

細かいメッシュのふるいをつかって、洞窟から掘り出した土を

流水 でふるうと、ふつうには見つけにくい細かなものも残さず見つけることができるのよ。 -

私もやってみたい!

-

どうぞ、このふるいを使ってね。

-

なにがでるかなー。

-

お姉さんはどんなものを見つけたことがあるの?

-

◀ 洞窟背後の海

◀ 洞窟背後の海

-

そうねぇ、ウサギだとかムササビだとか小動物の骨や、海が近いので、ムラサキインコやタマキビなどの貝がら、魚の骨だとフサカサゴ科、アイナメ科、フグ科、沖合にいるマダイなどがでてきたこともあるわよ。

-

すごい!

-

おいしそうな骨発見!

-

◀ 水洗ふるいでみつかった動物・魚貝類遺存体

◀ 水洗ふるいでみつかった動物・魚貝類遺存体

-

あの・・・それただの石ですけど・・・。

-

あれ・・・

-

冬になるとこんなに雪深い東北地方北部だからシカやイノシシでなくて小動物が多く捕られていたことがわかってきているのよ。

-

◀ 復元縄文集落の冬景色

◀ 復元縄文集落の冬景色

-

何でも分かるんだね。

-

遺跡からでた人の骨や歯を直接分析することで、北海道よりも陸の植物をたくさん海産資源とあわせて食べていたこともわかってきているのよ。

-

遺跡の場所によって出てくるものも違うの?

-

そうよ。地域の環境に

即 した食文化をはぐくんていったの。私たちは当時の環境や人の生活を知ることを目標に色々な分野の人がそれぞれの方法で分担して分析・研究して協力しているのよ。 -

お姉さんの研究には色んな人がかかわっているんだね。

-

こういうのを「

学際 研究」っていうのだけど、考古学では近年目覚ましくそれが進展しているわ。あまりに昔のことで忘れられてしまった大切な経験を再認識してこれからの生活に役立てるため、「過去の再構築という総合の学」としての考古学研究に乞 うご期待! -

また遺跡をほりに来てもいいですか?

-

もちろんよ!

-

わーい!また来まーす!お姉さんまたね!

-

またね!

東北地方北部 青森県尻労安部洞窟遺跡

- 地理:

- 東北地方北部(洞窟遺跡)

- 気候:

- 豪雪地帯

- 経済:

- 複合型獲得経済

- 食文化:

- ウサギ、ムササビ、ムラサキインコ、タマキビ、フサカサゴ科、アイナメ科、フグ科、マダイなど(縄文時代)

- 建築:

- 洞窟利用

今回のガイド

安達 香織

総合地球環境学研究所 プロジェクト研究員

専門は考古学・文化財学。これまで、東日本を中心とした旧石器~古代の洞窟や集落遺跡などのフィールドワークに参加する一方で、研究室における既発掘縄文・弥生時代標本の整備・分析・公開に取り組んできた。最近は、国内外の考古学、古環境学、人類学、生態学、農学などの研究者が属する本プロジェクトにおいて、持続性という観点から、縄文時代の環境、生業システム、居住形態とそれらの関係について考えている。