研究体制・研究の流れ

地球研の研究活動

地球研は、大学共同利用機関として、大学単独ではできない研究基盤の提供を通して、人と自然の相互作用環の根源的かつ包括的理解と地球環境問題の解決に向けた実践を目指す「総合地球環境学」を先導します。

地球研では、幅広い研究者コミュニティから研究課題自体をボトムアップで国際公募する共同研究として、「プログラム-プロジェクト制」による研究プロジェクトを実施しています。加えて、「同位体環境学共同研究事業」では、国内外の研究者が実験施設・装置を利用し、効果的に先端的な共同研究ができる環境を提供しています。

その他、総合的地球環境学の形成や地球環境問題解決のための社会的要請に応じて、地球研のミッション達成に貢献する共同研究である「特定推進研究」も行っています。

プログラム-プロジェクト制

地球研では、いくつかの研究プロジェクトをプログラムで束ねる「プログラム-プロジェクト制」によって、既存の学問分野や領域を超えた、総合的な研究の展開を図っています。プログラムの下には複数の研究プロジェクトがあり、研究プロジェクトは、プログラムごとに設定された重点課題に沿って研究を実施します。

2022年度から始まった6年間の地球研の第4期中期目標・中期計画期間では、地球環境問題における諸要素相互の関係性、「人新世」に至った時間的歴史的発展過程におけるダイナミクスを明らかにし、より未来可能な社会への転換につながるプログラムを設定し、実施します。そして、柔軟で汎用性が高く、実効性に富んだ成果をあげ、社会に発信します。

プログラム

プログラムは、地球研のミッションと、第4期期間中の推進目標に沿い、下記に示す3つの観点を含んだプログラムのミッションに基づき実施されます。各プログラムディレクター(PD)はミッションステートメントを設定し、それを達成するプロジェクトが公募されます。

プログラムの観点

地球研は、地球スケールで地域から⼈と⾃然の関係のあるべき姿を描き、平等かつ公平で、未来可能な地球社会の実現を⽬指します。

1.地球システム的視点による環境変化の理解と劣化への対応を探究する観点

地球システム的視点による環境変化の理解と劣化への対応を探究する観点である。地球システムにおける社会・経済系と自然・生態系の相互関係や連関を探求する。相互に絡み合った諸要素と過程からなる地球システムの中で、自然環境と生態系の人為的劣化がどのように発生するのか、それが人間社会にどのような影響を及ぼすのかを解明する。また、地球システムの変化がどのように連鎖し取り返しのつかない結果をもたらし得る転換点に至るか、遠距離間相互作用が世界中の社会経済生態システムの変化にどのように関連するかを明らかにし、いかなる対応が地球環境のさらなる劣化を防ぐとともに劣化した地球環境を回復させうるかを探求する。

2.環境問題を文化・価値体系とのつながりから把握することを通して、人新世における「生き方」を探求する観点

環境問題を文化・価値体系とのつながりから把握することを通して、人新世における「生き方」を探求する観点である。地球環境問題が急激に拡大しつつある現在の「人新世」において、この喫緊の問題を解決するために、人文科学・社会科学・自然科学を含む学際的な研究を促進する。人類が公正で安全に活動できる空間を地球と社会の限界内でどのように作り出すことができるか、人新世において「人はどう生きるべきか」を問う。それを通して人間と自然との関係性を明示的・規範的な方法で探究するとともに、文化と価値体系の意義と重要性を探る。

3.地球環境問題の解決に向けた方策や思考を、社会の多様なアクターと協働して探求し、その解決法を実現する仕組みを提示する観点

地球環境問題の解決に向けた方策や思考を、社会の多様なアクターと協働して開発し、その解決法を実現する仕組みを提示する観点である。 社会経済システムを持続可能なシステムに移行・転換するためには、主要な機関・当事者の役割を大規模に再編成することが重要になる。社会の様々なアクター(研究者、市民、NPO、政府、国際機関等)がいかに行動し、固定観念や既得権益にとらわれずに、システムの部分的刷新や根本的な変化を導き出すにはどうすればよいかを問う。歴史的及び現代的な移行・転換プロセスの事例分析や実践的研究に基づく社会実験等により、持続可能な社会への移行・転換の方法を探究する。

文理融合と超学際研究を促進する研究プロジェクトの研究段階

地球環境問題の解明や対応にはその基盤となる幅広い分野の交流による学際的な研究の推進が不可欠です。しかし、問題の立て方や研究方法等の異なる科学の諸分野が共通の問題を設定し、それに協働して取り組むのは必ずしも容易な作業ではありません。また、常に最先端の課題に取り組むためには、プロジェクトの目的や課題の明確化、事前・事後の適正な評価等を行う体制を持つ必要があります。そこで地球研の研究プロジェクトでは、異分野の研究者が交流し、また社会とも連携・協働して、地球研における内部審査と外部評価を経ながら、段階的に研究内容を深化させ、練り上げていく形成システムを取ることで、困難な研究に挑んでいます。

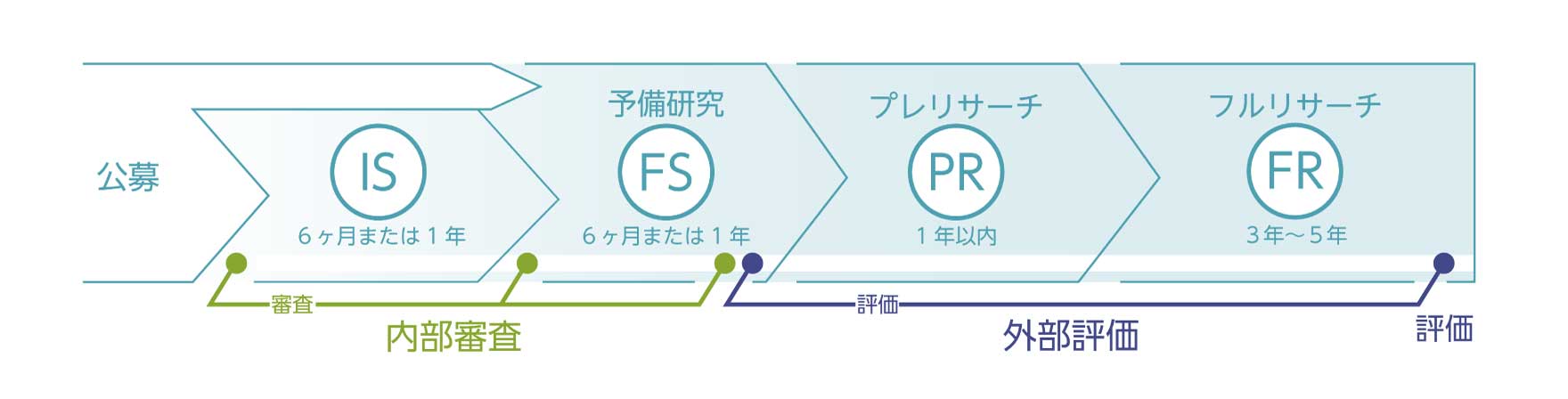

プロジェクトは、インキュベーション研究(IS)、予備研究(FS)、フルリサーチ(FR)の3つの段階から成り、FRの前に準備期間としてプレリサーチ(PR)を行うこともできます。また、直ちにプログラムに貢献できるような研究提案は、ISの段階を省略し、FS段階から開始することができます。

プロジェクトの進め方

ISは、地球環境問題の解決に向けた総合的な研究における新たな研究シーズを発掘することを目的とする段階の共同研究で、地球研の内部審査を経てFSに進むことができます。FSはFRとしての実行可能性を検証するために行う予備的な段階の共同研究です。IS、FSの責任者は、その研究期間中に、研究を進めるために必要な共同研究員を国内外から集め、研究チームを構成していきます。

外部評価を経てプロジェクトに採択され、PR、FRに進むと、プロジェクトリーダーは地球研の専任教員になり、プロジェクト研究員を雇用することができます。一つのプロジェクトを構成する共同研究員は、場合によっては150人を超え、これまでに4000人以上の研究者が地球研のプロジェクトに携わりました。

このような段階を経て、分野間連携・融合による成果が生まれ、その過程で得られた手法や情報などの研究資源が後続プロジェクトへ引き継がれていきます。

第4期中期目標・中期計画のプログラムとプロジェクト公募時期

※第4期中期目標·中期計画期間の公募は終了しました

特定推進研究

研究プロジェクトとは別に、総合的地球環境学の形成や地球環境問題解決のための社会的要請に応じて、地球研のミッション達成に貢献する共同研究です。この特定推進研究は、プログラム—プロジェクトとも密接に協働・連携し、成果を共有しながら実施されます。

特定推進研究は下記の研究からなります。

人間文化研究機構事業

人間文化研究機構が推進するプロジェクトです。第4期中期目標・中期計画で、地球研は次の広領域連携型基幹研究プロジェクトに携わります。

広領域連携型基幹研究プロジェクト

人新世に至る、モノを通した自然と人間の相互作用に関する研究

| 研究代表者 | 陀安 一郎 |

|---|---|

| 研究期間 | 2022年度~2027年度 |

(主導機関:総合地球環境学研究所)

この研究は、身体や物質に含まれる元素の濃度および同位体比を分析することによって、⾃然と人間の関わりについて時間軸と空間軸を横断する研究を行い、それをもとに、物質文化から見た現代の地球環境問題につながる人間の資源利用形態の変容を明らかにします。さらに、完新世以降の人間のあゆみを元に、人新世(人類世)と称される現代における資源利用について考え、地球環境問題の根源となる⾃然と人間の相互作用を扱う新たな人間文化研究のプラットフォームを構築します。地球研は主導機関としてこの研究を推進します。

横断的・融合的地域文化研究の領域展開:新たな社会の創発を目指して

| ユニット代表者 | 谷口 真人 |

|---|---|

| 研究期間 | 2022年度~2027年度 |

(主導機関:歴博・民博)

地球研は、プロジェクト下の5つのユニットのうち、「⾃然の恵みを活かし災いを避ける地域文化研究」ユニットで研究を推進し、⾃然の恵みと災いに関する地域文化の継承と地域での活用を、日本国内地域において実践します。

共創先導プロジェクト共創促進事業・知の循環促進事業

地球研も事業の一部を担い、知の循環を促進する「開かれた人間文化研究を目指した社会共創コミュニケーションの構築」を目指した事業を行います。

開かれた人間文化研究を目指した社会共創コミュニケーションの構築

| 研究期間 | 2022年度~2027年度 |

|---|

この事業では、各機関が所有する資料・データ等を、デジタル技術を用いて整備し、博物館や様々な展示を活用して可視化するとともに、研究のプロセスや成果を多様な方法や多様な場で共有・公開することにより、大学等研究機関と社会との間に「知の循環」を生み出します。これにより、国内外の様々な人々との共創による開かれた人間文化研究推進モデルの構築を目指します。また、視覚的あるいは聴覚的困難等のコミュニケーション課題を解決するための共同研究を実施し、その成果に基づき、多様性を踏まえた展示手法を開発します。

過去の事業一覧

所長裁量経費事業

地球研の所長裁量経費によって行われる研究です。年1回所内で公募され、採択されます。

科学研究費助成事業

科学研究費助成事業は、我が国の学術を振興するため、人文・社会科学から自然科学まであらゆる分野における優れた独創的・先駆的な研究を格段に発展させることを目的とする文部科学省の研究助成事業です。

担当部署

研究支援課共同利用係

E-mail:kyoudou[at]chikyu.ac.jp

その他の研究制度

招へい外国人研究員・フェローシップ外国人研究員

地球研には外国人研究者が所に数ヶ月滞在し研究を行い、所の研究者と交流できる2つの制度、「招へい外国人研究員」「フェローシップ外国人研究員」があります。これらの制度を通じ地球研に滞在してもらうことが、研究者及び研究所双方にとって利益があると考えています。本制度は、海外に拠点をおく研究者(日本国籍保持者も可能)及び日本に拠点をもつ外国籍の研究者を対象としており、採用者は選考により決定されます。

制度概要

公募について

フェローシップ外国人研究員の公募に関する詳細は「公募・調達・採用情報」ページをご確認ください。

なお、招へい外国人研究員の採用は、弊所教職員からの推薦により行います。

担当部署

研究支援課国際交流係

E-mail:kokusai[at]chikyu.ac.jp

受託研究

受託研究は、民間企業などから委託を受けて地球研の研究者が研究を行ない、その成果を委託者に報告する制度です。共同研究制度と異なり、民間企業などから研究者の派遣はありません。

規程、申込書

担当部署

研究支援課共同利用係

E-mail:kyoudou[at]chikyu.ac.jp

共同研究

共同研究は、民間企業等の研究者と本研究所の教員とが共通の課題について共同して研究を実施することにより、優れた研究成果が生まれることを促進する制度です。

規程、申込書

担当部署

研究支援課共同利用係

E-mail:kyoudou[at]chikyu.ac.jp

寄附金

寄附金は、個人篤志家や民間企業等から地球研に寄附して頂き、学術研究や事業活動の充実のために活用する制度です。

地球研では研究助成金を寄附金の一種として受け入れています。

規程、申込書

担当部署

研究支援課共同利用係

E-mail:kyoudou[at]chikyu.ac.jp

受託研究員

受託研究員は、企業等に在籍する技術者及び研究者であって、企業等から派遣され、地球研において研究の指導を受けるための制度です。

規程、申込書

受託研究員の研究料

- 研究料納入後の長期短期の区分変更は認めていません。

- 上記に定める研究期間の範囲内で、研究中止後研究を再開し、又は研究期間を延長することとなる場合には、同一の受託研究員に係る研究料は改めて徴収しません。

- 原則として既納の研究料は還付いたしません。

区分 研究期間 研究料 長期 6ヶ月を越えて1年以内 566,800円 短期 6ヶ月以下 283,400円 - 研究料には受託研究員の受入れに伴い必要となる管理経費が含まれています。

【担当部署】

研究支援課共同利用係

E-mail:kyoudou[at]chikyu.ac.jp

研究環境向上のための若手研究者雇用支援制度

人間文化研究機構(以下「本機構」という。)は、人間文化研究における諸分野において学際性、国際性に富み実践力の高い次代を担う研究者を育成するため、日本学術振興会特別研究員-PD、RPD、CPD(以下、「特別研究員-PD 等」という。)を雇用し、安定的な研究環境を確保することを目指しています。本機構における上記の方針を受け、総合地球環境学研究所では、雇用する特別研究員-PD 等に多様な研究機会を付与しつつ実践的な研究指導を行う等、大学共同利用機関の研究環境を活かした人材育成の充実を図るため、別紙のとおり特別研究員-PD 等の育成方針を定めました。