- その他

企画展示

「サテライト地球研から こんにちは —対話が生まれる研究所—」

| 日時 | 2025年3月19日(水) - 25日(火) 10:00-16:00 ※各日 10:30-11:30 と 13:30-14:30 にギャラリートークを開催(25日は午後のみ) |

|---|---|

| 場所 | 京都市立芸術大学 A棟7階 世界人権問題研究センター 多目的スペース |

| 参加 | 無料、事前申込不要 |

| 概要 | 企画展示「サテライト地球研から こんにちは —対話が生まれる研究所—」では、総合地球環境学研究所(地球研)の5人の研究者 新城 竜一・野田 健太郎・林 健太郎・本郷 峻・渡邊 剛が会場内で日々の研究活動をしています。 地球研のモットーは、“地球環境問題はことばの最も広い意味における人間の『文化』の問題である”。自然科学的なデータを基盤としながら人文・社会科学の視点を取り入れ、従来とは異なるアプローチで地球環境問題に取り組んできました。 「サテライト地球研」は、地球研の一部が会期中、京都市立芸術大学に拠点を移し、新たな対話の場を生み出す試みです。この場が、みなさんと環境問題や文化をめぐる問いを共有し考える1つの手立てとなることを期待しています。 地球研の研究者たちも、みなさんの日々の仕事や学業と同様にさまざまな問題や困難にぶつかっています。地球環境問題の解決は複数の要因が絡み合う対立や葛藤の中にあり、単純な対処療法での解決は難しいとわかっているからです。だからこそ、副題にある「対話」のなかで汲み尽くせない地球環境問題の状況をいかに共に引き受けていくのかに向き合います。 ここで生まれる対話が、新たな問いを生み、次なる対話への一歩となることを願って、たくさんの対話が生まれる研究所「地球研から こんにちは」 |

| 主催 | 総合地球環境学研究所 |

| 共催 | 世界人権問題研究センター |

| 協力 | 京都市立芸術大学 |

| クレジット | 会場設計:SUNAKI(担当 砂山太一、寺岡波瑠) グラフィックデザイン:川久保ミオ |

| お問い合わせ | 総合地球環境学研究所 広報室 kikaku[at]chikyu.ac.jp *[at]を@に変換して下さい |

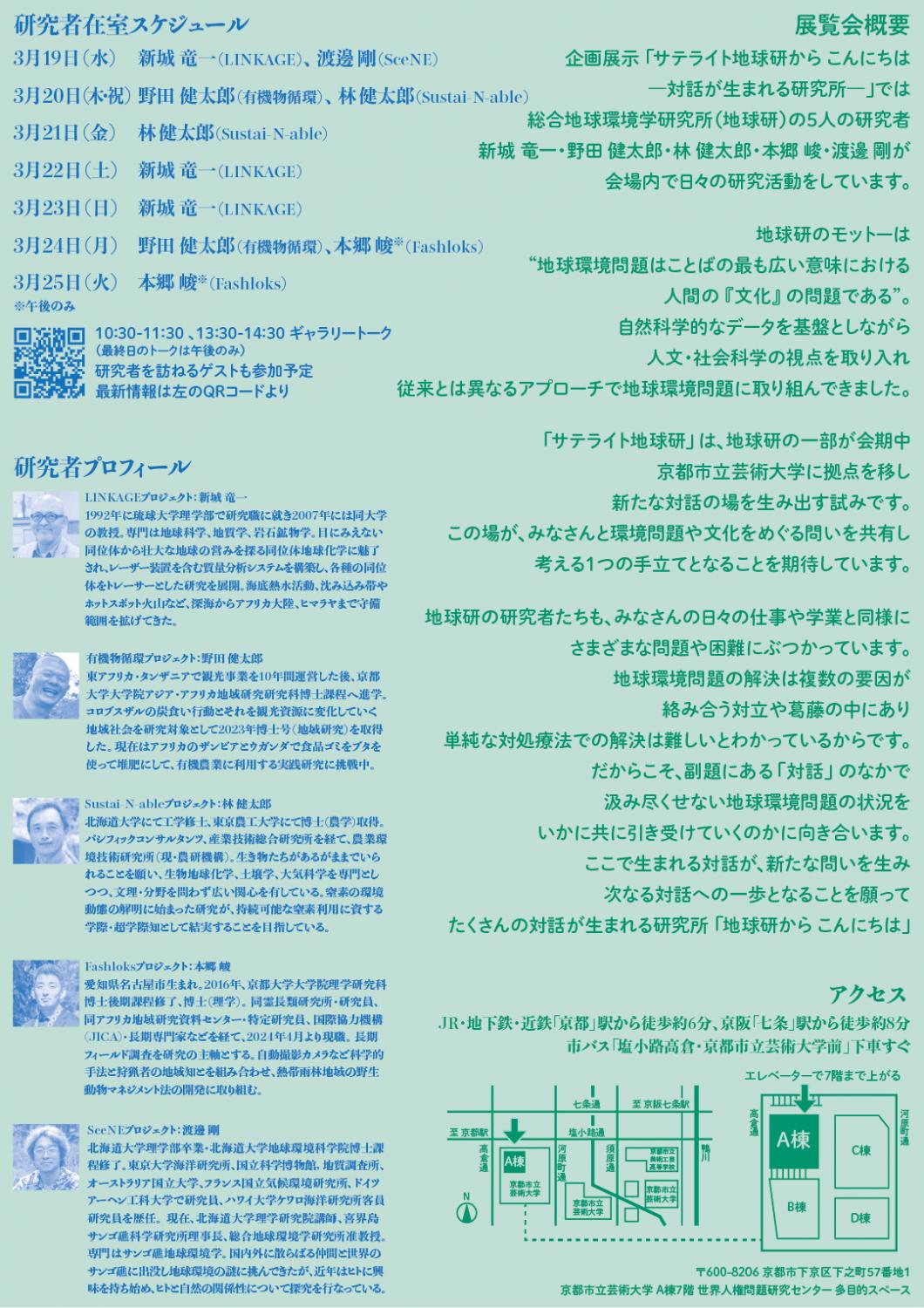

研究者在室スケジュール

| 3月19日(水) | 新城 竜一(LINKAGEプロジェクト) 渡邊 剛(SceNEプロジェクト) |

| 3月20日(木・祝) | 野田 健太郎(有機物循環プロジェクト) 林 健太郎(Sustai-N-ableプロジェクト) |

| 3月21日(金) | 林 健太郎(Sustai-N-ableプロジェクト) |

| 3月22日(土) | 新城 竜一(LINKAGEプロジェクト) |

| 3月23日(日) | 新城 竜一(LINKAGEプロジェクト) |

| 3月24日(月) | 野田 健太郎(有機物循環プロジェクト) 本郷 峻(Fashloksプロジェクト)※午後のみ |

| 3月25日(火) | 本郷 峻(Fashloksプロジェクト)※午後のみ |

ギャラリートークスケジュール

各日、10:30-11:30 と 13:30-14:30 に在室研究者およびゲストを交えたギャラリートークを開催します。

※25日は 13:30-14:30 のみ

| 10:30-11:30 | 13:30-14:30 | |

|---|---|---|

| 3月19日(水) | 新城 竜一(LINKAGEプロジェクト) ゲスト:吉田 勉 |

渡邊 剛(SceNEプロジェクト) |

| 3月20日(木・祝) | 林 健太郎(Sustai-N-ableプロジェクト) | 野田 健太郎(有機物循環プロジェクト) |

| 3月21日(金) | 林 健太郎(Sustai-N-ableプロジェクト) | 林 健太郎(Sustai-N-ableプロジェクト) ゲスト:山田 毅 |

| 3月22日(土) | 新城 竜一(LINKAGEプロジェクト) ゲスト:吉田 勉 |

新城 竜一(LINKAGEプロジェクト) ゲスト:澤崎 賢一、吉田 勉 |

| 3月23日(日) | 新城 竜一(LINKAGEプロジェクト) | 新城 竜一(LINKAGEプロジェクト) |

| 3月24日(月) | 野田 健太郎(有機物循環プロジェクト) | 本郷 峻(Fashloksプロジェクト) |

| 3月25日(火) | ー | 本郷 峻(Fashloksプロジェクト) ゲスト:佐藤 知久 |

登壇者詳細

地球研研究者

.png)

LINKAGEプロジェクト:新城 竜一

1992年に琉球大学理学部で研究職に就き2007年には同大学の教授。専門は地球科学、地質学、岩石鉱物学。目にみえない同位体から壮大な地球の営みを探る同位体地球化学に魅了され、レーザー装置を含む質量分析システムを構築し、各種の同位体をトレーサーとした研究を展開。海底熱水活動、沈み込み帯やホットスポット火山など、深海からアフリカ大陸、ヒマラヤまで守備範囲を拡げてきた。

有機物循環プロジェクト:野田 健太郎

東アフリカ・タンザニアで観光事業を10年間運営した後、京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科博士課程へ進学。

コロブスザルの炭食い行動とそれを観光資源に変化していく地域社会を研究対象として2023年博士号(地域研究)を取得した。現在はアフリカのザンビアとウガンダで食品ゴミをブタを使って堆肥にして、有機農業に利用する実践研究に挑戦中。

.png)

Sustai-N-ableプロジェクト:林 健太郎

北海道大学にて工学修士、東京農工大学にて博士(農学)取得。

パシフィックコンサルタンツ、産業技術総合研究所を経て、農業環境技術研究所(現・農研機構)。生き物たちがあるがままでいられることを願い、生物地球化学、土壌学、大気科学を専門としつつ、文理・分野を問わず広い関心を有している。窒素の環境動態の解明に始まった研究が、持続可能な窒素利用に資する学際・超学際知として結実することを目指している。

Fashloksプロジェクト:本郷 峻

愛知県名古屋市生まれ。2016年、京都大学大学院理学研究科博士後期課程修了、博士(理学)。同霊長類研究所・研究員、同アフリカ地域研究資料センター・特定研究員、国際協力機構 (JICA) ・長期専門家などを経て、2024年4月より現職。長期フィールド調査を研究の主軸とする。自動撮影カメラなど科学的手法と狩猟者の地域知とを組み合わせ、熱帯雨林地域の野生動物マネジメント法の開発に取り組む。

SceNEプロジェクト:渡邊 剛

北海道大学理学部卒業・北海道大学地球環境科学院博士課程修了。東京大学海洋研究所、国立科学博物館、地質調査所、オーストラリア国立大学、フランス国立気候環境研究所、ドイツアーヘン工科大学で研究員、ハワイ大学ケワロ海洋研究所客員研究員を歴任。現在、北海道大学理学研究院講師、喜界島サンゴ礁科学研究所理事長、総合地球環境学研究所准教授。

専門はサンゴ礁地球環境学。国内外に散らばる仲間と世界のサンゴ礁に出没し地球環境の謎に挑んできたが、近年はヒトに興味を持ち始め、ヒトと自然の関係性について探究を行なっている。

ゲスト

佐藤 知久

京都市立芸術大学芸術資源研究センター教授・専任研究員。京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程修了、博士(人間・環境学)。

文化人類学者として、芸術に関する個々人の経験と記憶を集積・継承する「創造のためのアーカイブ」のありかたについて研究している。著書に『コミュニティ・アーカイブをつくろう! ――せんだいメディアテーク「3 がつ 11 にちをわすれないためにセンター」奮闘記』 (甲斐賢治・北野央と共著、2018 年、晶文社) など。HAPS (東山アーティスツ・プレイスメント・サービス) 副実行委員長。

澤崎 賢一

総合地球環境学研究所 基盤研究部 特任助教。博士(美術)(2021年3月 京都市立芸術大学)。

映像を中心とした現代美術をベースにしながら、新たな芸術文化パラダイムの創造を目指し、異分野・異文化の人々と積極的に共同プロジェクトを展開。芸術実践と学術研究の両観点から、その成果や効果を検証・考察している。

主な学際的プロジェクトとして、「暮らしのモンタージュ」「ヤングムスリムの窓:芸術と学問のクロスワーク」「センサリー・ダイアローグ:アートとサイエンスの共創のための場の創出」などを主導。これらのプロジェクトでは、マルチモーダルなメディアを活用し、参画者とともに仮説的な方法を実践している。

主な展示・作品に、展覧会「語りかける庭」(有斐斎 弘道館、京都、2025)、展覧会「すべてのものとダンスを踊って―共感のエコロジー」(金沢21世紀美術館、2024-25)、ドキュメンタリー映画『#まなざしのかたち ヤングムスリムの窓』(43分41秒、2023、マダニ国際映画祭プレミア上映)、多重層的ドキュメンタリー映画『#まなざしのかたち』(124分、2021、東京ドキュメンタリー映画祭「長編コンペティション部門」選出)、劇場公開映画『動いている庭』(85分、2016、第8回恵比寿映像祭プレミア上映)など。

山田 毅

美術家/蒐集家、只本屋代表、副産物産店共同代表。京都市立芸術大学大学院博士後期課程修了予定。

映像表現から始まり、舞台やインスタレーションといった空間表現に移行し、ナラテイブ(物語)を空間言語化する方法を模索、脚本演出舞台制作などを通して研究・制作を行う。2015年より京都市東山区にてフリーペーパーの専門店「只本屋」を立ち上げ、京都市の伏見エリアや島根県浜田市などで活動を広げる。2017年に矢津吉隆とともに副産物産店のプロジェクトを開始。2019年春より京都市内の市営住宅にて「市営住宅第32棟美術室」を開設。現在、作品制作の傍ら様々な場作りに関わる。

吉田 勉

昭和31年生まれ、与論町役場退職後熱帯果樹と野菜の栽培に取組中。

現在、NPO法人 海の再生ネットワークよろん 理事長として、与論の自然・景観・文化を守るための活動を展開中。特に海の再生(サンゴ保全・藻場の再生等)のため陸域からの赤土流出対策として、植栽等を手がけている。

与論の海が好きで東京での学生生活の2年間を除き、島での生活がほとんど。