2018年2月10日(土)に「平成29年度 京都市青少年科学センター未来のサイエンティスト養成事業 秋冬講座『里山の林を調べてコンピュータで地図をつくろう!』」が地球研にて開催されました。当日は、朝からあいにくの雨でしたが、18人の小学生が参加してくれました。

講師は地球研の柴田嶺プロジェクト研究員および近藤康久准教授です。柴田研究員は森林生態学を専門とし、地球研の 実践プログラム2:多様な資源の公正な利用と管理 にて、研究員を務めています。近藤准教授は考古学・地理情報学を専門とし、主にオマーンにて地理情報システム(GIS)やGPSマッピング等を利用し、遺跡分布調査を行った研究に取り組んでいます。

参加者はまず、柴田研究員から講座の目的について説明を受けた後、GPSロガー(GPS衛星を利用して物の位置や経路を記録する装置)、メジャー、ノートを持参して、5チームに分かれて地球研の敷地内の樹木の位置と樹木の周囲長を測定しました。また、樹型や葉、実などを観察し、モミジバフウやメタセコイヤ、ケヤキなどいろんな種類の樹木をスタッフの助けもかりながら同定しました。

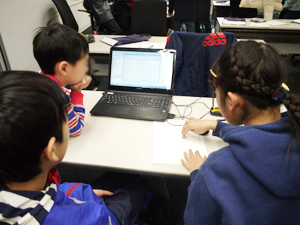

測定後は館内に戻り、GPSロガーで得た樹木の位置情報をノートパソコンに読み込んで、いざ地図づくりです。ノートにメモした樹木の種類や周囲長(幹の太さ)を、QGIS(地理情報システムの閲覧、編集、分析機能をもつソフト)をインストールしたパソコンに入力し、地球研周辺地図上に樹木の名前と位置情報を表示させます。大人でも難しいパソコンソフトの操作に、時に悪戦苦闘しながらも楽しんで、各班オリジナルの地図を作成しました。

地図を作成後は、地図を作成するときに工夫した点や苦労した点などを各班で発表し、「途中でデータが消えてしまった」「色や模様を変えるのが楽しかった」などいろんな感想がありました。

そして最後のまとめとして、GPSの仕組みやGPSが普段の生活の中でどのように使われているのか、研究者も同じ方法で今日のような測定を日々おこなっていることなど、近藤准教授からお話があり、作った地図はそれぞれおみやげとして持ち帰りました。

測定、分析、発表など、盛りだくさんの一日でしたが、講座後の参加者のレポートでは「家の近所の地図も自分で作ってみたい」「同じ種類の木が生える条件やその法則を見つけたい」などの声がありました。

地球研は、平成23年度に京都市青少年科学センターと連携協力に関する協定を締結し、科学センターが主催する未来のサイエンティスト養成講座に協力しています。過去の開催報告はこちらから。

■当日の様子

樹木の測定方法を説明する柴田研究員

樹木を測定する参加者

パソコンにデータを取り込み

地図作りに挑む参加者

作成した地図について発表

講座で体験したことの意義を語る近藤准教授