●山野河海イニシアティブ 基幹研究プロジェクト

地域環境知形成による新たなコモンズの創生と持続可能な管理

![]()

佐藤 哲 総合地球環境学研究所

![]()

菊地直樹 総合地球環境学研究所

![]()

| 宮内泰介 | 北海道大学大学院文学研究科 |

| 新妻弘明 | 日本EIMY研究所・東北大学 |

| 星(富田)昇 | 日本EIMY研究所・EIMY湯本地域協議会 |

| 菅 豊 | 東京大学東洋文化研究所 |

| 松田裕之 | 横浜国立大学大学院環境情報研究院 |

| 酒井暁子 | 横浜国立大学大学院環境情報研究院・日本MAB計画委員会 |

| 時田恵一郎 | 名古屋大学大学院情報科学研究科 |

| 湯本貴和 | 京都大学霊長類研究所 |

| 山越 言 | 京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科 |

| 清水万由子 | 龍谷大学政策学部 |

| 家中 茂 | 鳥取大学地域学部 |

| 久米 崇 | 愛媛大学農学部 |

| 柳 哲雄 | 九州大学応用力学研究所 |

| 鹿熊信一郎 | 沖縄県水産業改良普及センター |

| 上村真仁 | WWF サンゴ礁保護研究センター |

| CROSBY, Michael P. | Mote Marine Laboratory(Sarasota, Florida) |

| CASTILLA, Juan Carlos | Pontificia Universidad Católica de Chile |

![]()

| 中川千草 | プロジェクト研究員 |

| 竹村紫苑 | プロジェクト研究員 |

| 大元鈴子 | プロジェクト研究員 |

| 福嶋敦子 | プロジェクト研究推進支援員 |

![]()

生態系サービスの劣化などの地球環境問題の解決には、地域の実情に即したボトムアップの取り組みが重要です。地域の人々による取り組みの基礎となる新しい知識の構造として、科学知と人々の生活のなかで培われてきた多様な知識体系が融合した「地域環境知」に着目します。世界各地の事例を収集分析し、地域環境知の形成、流通のメカニズムと、それを生かした順応的ガバナンスのあり方を探求します。

なぜこの研究をするのか

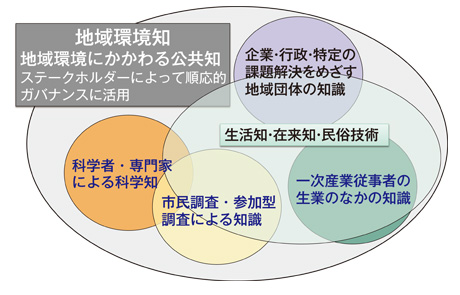

人々の生活との深いかかわりのなかではぐくまれてきた生態系サービスの全世界的な劣化は、深刻な地球環境問題のひとつです。多様な生態系サービスは、地域内外のさまざまなステークホルダー(利害関係者)が協働して管理すべき「新たなコモンズ」ととらえることができます。その創出と持続可能な管理のためには、地域の実情に即した知識基盤が生産され、多様なステークホルダーによって問題解決に活用されることが不可欠です。世界各地の地域社会における取り組みのなかで、科学者と地域の多様なステークホルダーの相互作用と協働を通じて、これまでの科学知・在来知などの区分に当てはまらない新しい領域融合的な知識(地域環境知)が生産され、活用されています(図1)。

本プロジェクトでは地域社会において科学知と在来知が有機的に相互作用して地域環境知が形成され、活用されていくメカニズムを探求し、地域環境知の生産と流通によって地域社会がダイナミックに変容していくしくみを解明して、地域環境知を基盤とした社会のしくみを柔軟に変化させていく「順応的ガバナンス」のあり方を提案します。また、地域から地球規模までの多様な階層をつなぐ知の流通によって形成される、階層間(マルチスケール)の知識基盤の解析を通じて、異なる階層をつなぐ知識基盤の生成と変容が、地球環境問題への取り組みを支えるしくみを検討します。これによって、地球環境問題を地域内外のステークホルダーの協働によってボトムアップで解決していくための科学のあり方、科学的知識を取り込み活用する社会のあり方を明らかにして、持続可能な社会の構築のための未来設計に貢献します。

|

| 図1 地域環境知の構造 地域環境知の生産と流通は、職業的な科学者だけでなく、地域の多様な主体(農協・漁協などの一次産業従事者、地域企業、行政官、NGO など)によって担われている。その多くは同時に知識ユーザーでもある。このような多様な主体が地域の活動のなかで相互作用することを通じて、多様な視点を融合した地域環境知が形成され、活用されている |

どこで何をしているのか

プロジェクトの目標を達成するためには、地球研のこれまでの研究プロジェクトの成果、ならびに世界各地で蓄積されてきた多様な知識生産の事例を収集分析することが必要です。私たちは合計61か所(日本を含む東アジア32か所、北米・EUなどの先進国12か所、開発途上国17か所)の事例研究サイトを選定しました。それぞれの地域に深くかかわっている研究者が参加する事例研究グループが、参与型研究と広域的な比較によるメタ分析を行なって、地域環境知の生産と流通のメカニズム、および知識の生産と流通が持続可能な地域づくりを促すしくみを探索しています。また、これらの事例研究サイトのなかから、焦点を絞った課題の解明をめざす社会実験を行なう候補地12か所(石垣島白保、屋久島、米国フロリダ州サラソタ湾、トルコ共和国カラプナール地方など)を選定して、具体的な実験のデザインを進めています。

|

| 写真1 地域住民によって再生された伝統的定置漁具「海垣」(上村真仁撮影) 石垣島白保地区における、サンゴ礁生態系の保全と活用に向けた伝統的漁具再生の活動。多様なステークホルダーの協働によるこのような生態系サービス創出のための活動を、たとえば海垣の生態系機能、地域の海垣にかかわる歴史や伝統知、ステークホルダーによる活用のしくみなどに関する、領域融合的な地域環境知が支えている |

伝えたいこと

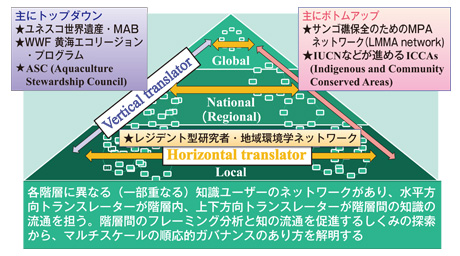

これまでの世界各地の事例研究を通じて、「レジデント型研究者」および「知識の双方向トランスレーター」の重要性が明らかになりました。レジデント型研究者は、地域社会に定住する科学者・研究者で、同時に地域社会のステークホルダーの一員でもあり、その立場から地域の実情に即した領域融合的な問題解決型研究を推進します。双方向トランスレーターは、知識ユーザーの視点から科学知の再評価と再構築を行なって科学知の地域への流入を促進すると同時に、地域の人々が培ってきた生態系サービスにかかわる知識を普遍化して発信し、知識生産者(科学者・専門家)と知識ユーザーを結ぶ双方向の知の流通を促します。私たちは多様なレジデント型研究者やトランスレーター、訪問型研究者、ステークホルダーなどが集まる「地域環境学ネットワーク」を基礎に、地球研の研究プロジェクトと、世界各地で蓄積されてきた問題解決のためのレジデント型研究の成果について分析してきました。また、グローバルな価値や制度を地域にもたらし、地域環境知を普遍知に翻訳して発信する多様な階層間(マルチスケール)トランスレーターの重要性に着目し、マルチスケール分析グループを構築して事例収集と分析を進め、知の流通を通じた多階層をつなぐ順応的ガバナンスのあり方を明らかにしようとしています(図2)。

|

| 図2 マルチスケール分析の枠組み 地域から地球規模まで、多様な階層をつなぐ知識のトランスレーターが濃密な知識の流通を支えている。このしくみを理解し、活用していくことで、異なる階層の知識を統合したマルチスケールの知識基盤を構築するメカニズム、それを生かしたマルチスケールのガバナンスのしくみを明らかにすることをめざしている |

これからやりたいこと

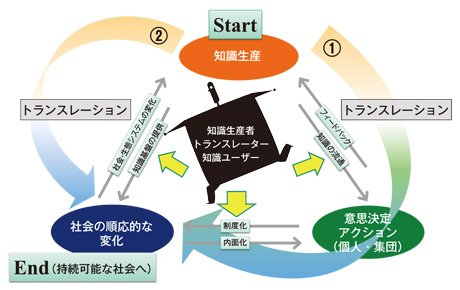

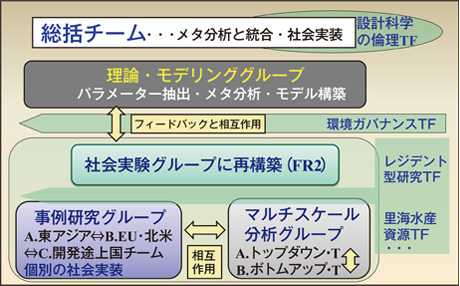

このような多様な地域の事例とマルチスケールの研究成果を有機的に統合するために、数理科学者や理論家からなる理論グループと協働して、メタ分析とモデリングの基礎となる概念モデルの骨格を固めました。地域環境知の生産が地域社会の順応的な変化を促す経路を、知識が個人または小集団の意思決定とアクションを変容させ、その結果として社会システムが変化する経路と、知識が直接に社会のフォーマル・インフォーマルな制度的枠組みに影響を与えて社会システムが変化する経路の2 種類に分けて、それぞれについて鍵となる要件を検討しています(図3)。また、多様な事例研究の統合をめざして、設計科学として社会との接合をめざす際の倫理的側面を検討する「設計科学の倫理タスクフォース」、地域環境にかかわるガバナンスのあり方を広範に検討する「環境ガバナンスタスクフォース」など、複数のタスクフォースを新たに設置しました(図4)。この概念モデルとタスクフォースによる分析を基礎にメタ分析とモデリングを進め、焦点を絞った仮説の検証を行なう社会実験を実施して、地域環境知を基礎とした順応的ガバナンスのメカニズムのより精密な理解をめざします。

|

| 図3 順応的ガバナンスの概念モデル 地域環境知の生産流通が地域社会の順応的ガバナンスをもたらすしくみを、「知識生産」、「個人または小集団の意思決定とアクション」、「社会の順応的な変化」の3 要素の相互作用系ととらえ、知識生産が社会システムの変化を通じて持続可能な社会構築をもたらすしくみを、①地域環境知の生産流通が個人または小集団の意思決定とアクションの変容を通じて社会システムを変化させる経路と、②フォーマルおよびインフォーマルな制度や社会システムに直接影響する経路に分類した。この概念モデルに基づいてメタ分析とモデリングを進めていく |

|

| 図4 研究組織 世界各地の事例の参与観察と広域的な比較によるメタ分析を行なう事例研究グループ、階層間トランスレーターの事例研究とメタ分析を行なうマルチスケール分析グループが、経験科学的な基礎データを提供する。数理的解析やモデリングを行なう理論グループとの密な相互作用を通じて、さらに精密なモデルの構築を進めると同時に、これらを縦横に貫くさまざまなタスクフォースが、それぞれの視点から設計科学的な知の統合をめざす。総括チームがこれらの多様な知見を整理統合し、未来設計につながる社会システムの提案を行なう |