総合地球環境学研究所(以下「地球研」という。)は、地球環境問題の解決に向けた学問を創出するための総合的な研究を行う目的で大学共同利用機関として2001(平成13)年に創設されました。

地球研の使命は、諸分野で個別に取り組まれている研究を鳥瞰し、環境問題の本質を解明するとともに、人間と自然とのあり方を統合的に提示することにあります。設立当初から「地球環境問題の根源は、人間文化の問題にある」と位置づけ、文理融合を中心とした「学際研究」や、研究者と社会の直接の連携に根ざした「超学際研究*」を特色とする、多様な研究プロジェクトを通して、課題解決型の研究に取り組んできました。

*超学際研究:超学際研究とは、研究者のコミュニティーが、研究者以外の社会の様々な関係者(ステークホルダー)と連携・協働して、新たな智の創出を行う研究を指し、ステークホルダーの特定から、協働のための企画作り、共同研究の実施、研究成果の発信と社会での実装まで、さまざまな過程から成ります。

2016(平成28)年度から、新たにプログラム-プロジェクト制を導入し、ボトムアップ型のプロジェクトを統括・統合し、総合知の形成を強力に推進する体制としました。プログラムは「実践プログラム」と「コアプログラム」からなります。

実践プログラムは次のとおり3つあり、プログラムディレクターがそれぞれ配置されています。また、各実践プログラムは、複数の実践プロジェクトで構成されています。

- プログラム1「環境変動に柔軟に対処しうる社会への転換」

(プログラムディレクター・杉原 薫 特任教授・連絡先: )

)

- プログラム2「多様な資源の公正な利用と管理」

(プログラムディレクター・中静 透 特任教授・連絡先: )

)

- プログラム3「豊かさの向上を実現する生活圏の構築」

(プログラムディレクター・西條 辰義 特任教授・連絡先: )

)

実践プロジェクトでは、プログラムディレクターのリーダーシップのもと、実践プログラムの重点課題に沿って、研究を進めていただくことになります。実践プロジェクトのプロジェクトリーダーとして、地球研に所属していただき、大学、研究機関、企業、地方公共団体等と連携し、地球研という場において研究グループを形成することになります。その際、地球研の持つ様々なリソースを活用していただくことができます。最終的な研究成果として、地球環境問題の解決に向けた学術的研究の実施と社会における協働実践を通じて、人々の意識・価値観や社会の具体的なあり方の転換などの選択肢を構築・提示することが求められます。

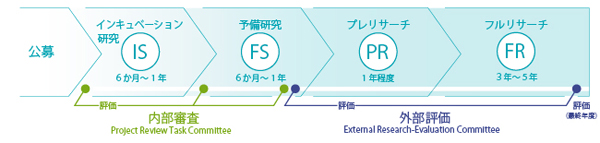

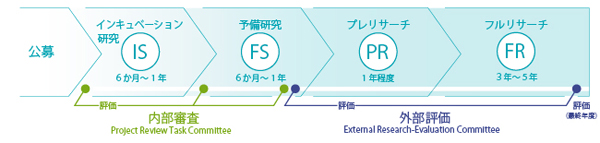

実践プロジェクトの形成は、地球研における所内審査と外部評価を経ながら、研究内容を深化させ、練り上げていくシステムに特徴があります。インキュベーション研究(IS)、予備研究(FS)、フルリサーチ(FR)の段階があり、フルリサーチ(FR)の前に準備期間としてプレリサーチ(PR)を経ることができます。

また、後述の、「Ⅳ 公募内容 2. 募集するFS」に記載されているとおり、直ちに実践プログラムに貢献できる研究提案は、インキュベーション研究(IS)の段階を省略し、予備研究(FS)段階から開始することができます。

インキュベーション研究(IS)

地球環境問題の解決に向けた総合的な研究における新たな研究シーズを発掘することを目的とする共同研究で、予備研究(FS)の前段階。予算規模は1年間100万円が限度額になります。

IS段階を選択された方は、1年後に、地球研の所内審査を経て予備研究(FS)に進むことになります。(後述の「Ⅳ 公募内容 7. 公募後のスケジュール」及び「Ⅶ 採択後の流れ」をご確認ください。)

なお、採択後、IS期間を半年とし、所内審査により次の予備研究(FS)に進む選択をしていただくこともできます。この場合は、予算は当初申請額の半額になります。

予備研究(FS)

フルリサーチ(FR)としての実行可能性を検証するために行う予備的な共同研究で、フルリサーチ(FR)の前段階。予算規模は、1年間400万円が限度額になります。

FS段階では、FS代表者は、地球研の客員教授または客員准教授になっていただく必要があります。

例えば、2019年4月開始の予備研究(FS)の場合、地球研の所内審査(例年11月下旬開催)及び国内外の評価委員で構成される研究プログラム評価委員会(例年2月開催)によって適切と認められれば、地球研運営会議の承認を経て、早ければ2020年4月以降にフルリサーチ(FR)に進むことができます。(後述の「Ⅳ 公募内容 7. 公募後のスケジュール」及び「Ⅶ 採択後の流れ」を御確認ください。)

プレリサーチ(PR)

外部評価を経て、フルリサーチ(FR)への移行が決定された後、1年度以内の準備期間をおくことができます。予算規模は、1年間1,600万円(1年に満たない場合は月割りで減額)が限度額になります。この期間は、プロジェクトを実施する研究員の公募等、フルリサーチ開始時からスムーズに研究開始できるように様々な準備を進めていただけます。

地球研への異動やクロスアポイントメント等の手続きが完了しており、地球研内に専任の身分を有していることが、プレリサーチ(PR)開始の条件となります。

フルリサーチ(FR)

フルリサーチ(FR)は、研究計画により、最長5年継続でき、予算規模は、年間5,000万円が限度額になります。年間5,000万円はあくまで上限であり、研究分野等の特性により、年間2,500万円や3,000万円程度の研究プロジェクトの提案をしていただくことも可能です。なお、年間5,000万円を超えない範囲での、年度ごとの多少の増減は可としていますが、原則として、毎年度ほぼ一定の金額となります。

地球研プロジェクトの種別および実践プロジェクトの詳細については、「Ⅳ公募内容 8. 参考資料」、特に「プロジェクトに求めるもの」をご参照いただき、地球研プロジェクトの概要をご理解いただいた上で、申請してください。

申請者の方は、下記に示す各研究段階の公募内容をご覧いただき、申請される研究計画の準備状況等を踏まえ、どちらの段階から開始されるか選択して応募願います。

IS段階から申請される方は、次に掲げる研究内容の概要を参考に、具体的な研究課題を設定して応募して下さい。「実践プロジェクトに求めるもの」1-8を満たす(特に1-3を重視)幅広い提案を期待します。

なお、研究内容や制度等に関する相談等がある場合は、研究担当副所長にお問い合わせいただくことが出来ます。(事務的なご相談は「Ⅷ その他」の担当係までお願いします。)

(谷口 真人 副所長・連絡先:  )

)

プログラムおよび

研究テーマ |

研究内容の概要 |

(実践プログラム1)

環境変動に柔軟に対処しうる社会への転換 |

人間活動に起因する環境変動(地球温暖化、大気汚染などを含む)と自然災害に柔軟に対処しうる社会への転換を図るため、長期的な視野にたつ公論形成に貢献するとともに、具体的なオプションを提案する。特に、アジアの長期発展径路の研究、生存基盤の確保と持続のための条件を探る研究、ステークホルダーとの連携によって、課題解決に向かう質を持つ学術的研究を求める。 |

(実践プログラム2)

多様な資源の公正な利用と管理 |

水資源・生態資源を含む多様な資源の公正な利用と最適な管理、賢明なガバナンスを実現するため、資源の生産・流通・消費に関わる多様なステークホルダーに対して、トレードオフを踏まえた多面的なオプションを提案する。特に、企業を含む公正な資源利用の社会経済メカニズムや評価指標、生態資源、エネルギー、水、食糧などを含む多様な資源の連関、マルチスケールでの公正な資源利用に関する学術的研究を求める。 |

(実践プログラム3)

豊かさの向上を実現する生活圏の構築 |

生活圏の概念を再構築し、都市域や農山漁村域を含む生活圏相互の連環を解明しつつ、さまざまなステークホルダーとともに、直面する諸問題の解決や生活圏の持続可能な未来像を描き、その実現の可能性を探る。特に、衣食住を含む生活圏の未来像と持続可能性、生活圏相互の連環の解明、さらには現世代の行動や意思決定を変革する社会の仕組みの設計(フューチャーデザイン)に関する学術的研究を求める。 |

FS段階から申請される方は、次に掲げる研究内容の概要を参考に、具体的な研究課題を設定して応募して下さい。「実践プロジェクトに求めるもの」1-9を満たし、直ちに実践プログラムに貢献できる提案を求めます。

また、事前に各プログラムが求める研究内容等について、「

Ⅱ プログラム-プロジェクト制と実践プロジェクト」の項目に記載したプログラムディレクターにお問い合わせいただくことができます。(事務的なご相談は「

Ⅷ その他」の担当係までお願いします。)

プログラムおよび

研究テーマ |

研究内容の概要 |

(実践プログラム1)

環境変動に柔軟に対処しうる社会への転換 |

プログラム1は、アジアの長期発展径路の研究、生存基盤の確保と持続のための条件を探る研究、ステークホルダーとの連携によって、課題解決に向かう質を持つ学術的研究の三つの流れを作りだそうとしている。このうち、少なくとも一つの流れを作ることによって、本プログラム全体の枠組みの構築に中核的な役割を担うことができるプロジェクトを求める。 |

(実践プログラム2)

多様な資源の公正な利用と管理 |

プログラム2の目的に沿って、特に複数の資源間あるいは複数のステークホルダー間のトレードオフやシナジーを考慮した公正な利用を進めるプロジェクトを求める。 |

(実践プログラム3)

豊かさの向上を実現する生活圏の構築 |

生活圏の概念を再構築し、都市域や農山漁村域を含む生活圏相互の連環を解明しつつ、さまざまなステークホルダーとともに、直面する諸問題の解決や生活圏の持続可能な未来像を描き、その実現の可能性を探る。特に、現世代の行動や意思決定を変革する社会の仕組みの設計、特にフューチャーデザインを含むプロジェクトを求める。 |

プロジェクトには、種別として、FS段階から次に掲げる個別連携型と機関連携型があり、FS段階から申請される方は、いずれかを選択していただく必要があります。(IS段階の申請時には選択する必要がありません。)

個別連携型

研究者個人が、地球研において研究プロジェクトを組織し、共同研究を実施していただきます。実践FRに進展した場合、プロジェクトリーダーとして、地球研の専任の教員になっていただく必要があります。なお、プロジェクトリーダーは、教授又は准教授である必要があり、地球研と研究代表者の所属機関の間で採用等の人事上の手続について、十分に協議を行います。

なお、個別連携型では、機関連携型とは異なり、クロスアポイントメント制度を利用することはできません。

機関連携型

地球研と連携する大学・研究機関(の部局)の研究者が、地球研において研究プロジェクトを組織し、共同研究を実施していただきます。今回の申請時に連携協定を締結している必要はなく、採択後、地球研と所属されている機関において協議を開始し、プレリサーチ(PR)またはフルリサーチ(FR)の開始までに、必要な手続きを整え正式にプロジェクトを発足することになります。

フルリサーチ(FR)に進展した場合、プロジェクトリーダーとして、所属機関から地球研への出向あるいは派遣といった形態をとるか、または地球研の専任教員になっていただきます。なお、プロジェクトリーダーは、教授又は准教授である必要があり、地球研と研究代表者の所属機関の間で採用等の人事上の手続について、十分に協議を行います。

クロスアポイントメント制度を利用することを予定している場合は、予備研究(FS)申請時に、原則として所属機関と協議のうえ、地球研の業務に対するエフォート率を提示していただきます。

なお、地球研では、可能な限り地球研の業務に専念していただくという考え方のもと、クロスアポイントメント制度を利用した場合の地球研業務(所内会議等への参加を含む。)のエフォート率は70%以上とすることを方針としています。また、これらについては連携協定ないし覚書等に定めるものとします。

インキュベーション研究(IS)

2019年4月~2020年3月末

(2019年10月に実践FSに進展した場合は、ISはその時点で終了になります。)

予備研究(FS)

2019年4月~2020年3月末

旅費及び消耗品費等について、予算の範囲内において地球研が負担します。ISは、1件当たり30~100万円以内で、FSは、400万円以内で、予算計画を立ててください。なお、IS及びFS期間中の備品(単価10万円以上)の購入は認められません。

インキュベーション研究(IS)

- ・書類審査

2019年 2月22日(金)

- ・研究内容発表会(書類審査通過分ヒアリング)

2019年 3月 1日(金)

- ・研究開始

2019年 4月 1日(月)

- ・IS報告・FS移行発表会(9月期)

2019年 9月頃

※半年でISを終了し、10月にFSに進展することを選択された場合

- ・IS報告・FS移行発表会

2020年 2月28日(金)

予備研究(FS)

- ・書類審査

2019年 2月22日(金)

- ・研究内容発表会(書類審査通過分ヒアリング)

2019年 3月 1日(金)

- ・研究開始

2019年 4月 1日(月)

- ・研究審査・報告会

2019年11月27日(水)~29日(金)

- ・研究プログラム評価委員会(ヒアリング審査)

2020年 2月頃

申請書の作成について、次に示す地球研の要覧・ホームページの「地球研のめざすもの」等を参照してください。

- ・総合地球環境学研究所における研究活動の基本方針:PDF

- ・地球研のめざすもの:地球研HP

- ・設立の趣旨と目的:地球研HP

- ・総合地球環境学研究所研究プログラム-プロジェクト規則:PDF

- ・プロジェクトに求めるもの:PDF, English(Expectations Towards RIHN Projects)

(IS審査においては、実践プロジェクトに求めるもの1~8に基づき審査し、特に1~3を重視する。FS審査においては、実践プロジェクトに求めるもの1~9に基づき審査する。)

- ・総合地球環境学研究所FR、FS及びIS審査実施要領:PDF

- ・各実践プログラムのミッションステートメントとフルリサーチ実施までの流れ:

地球研HP, English(RIHN Programs)

2019年 2月18日(月)17時必着

(電子メールの添付ファイルとして電子ファイル(PDF形式)で提出すること(様式1-1又は様式1-7は公印押印済みのものをスキャンすること。)応募時の電子メールの件名は「【2019年度IS(又はFS)公募】所属機関名・氏名」とすること。加えて、2019年 2月28日(木)までに、様式1-1を郵送又は持参すること。なお、電子メール受信後に受領確認のメールを返送しますが、万一、2月20日(水)13時までに受信確認メールが届かない場合は、お問い合わせ願います。)

(電子メール)

(郵送又は持参)

〒603-8047 京都市北区上賀茂本山457-4

総合地球環境学研究所 企画連携課研究企画係

採択の所内審査は、研究プロジェクト所内審査委員会において、予算計画を含め、申請内容に対して書類にて審査を行い、書類審査を通過した課題については、地球研所員参加による公開ヒアリングを経て、総合的な審査を行います。

)

) )

) )

)

)

)