研究プロジェクトについて

現世代として生きる人たちに対して、将来世代としての自我を仮想的に獲得させ、両者を調和させながら現代人として行動することを促すフューチャー・デザイン介入を、ネパール国・ポカラ市の廃棄物マネジメントに実験的に実施します。これにより、ポカラ市やネパールの廃棄物分野の専門家との関係を強化し、ネパールの文化にこのような介入が根付くかについての知見を得ます。

なぜこの研究をするのか

図1: Sisdol最終処分場の現状をネパール語で紙芝居にしたもの。こうした媒体も組み合わせながら、ネパールの人びとが未来人の視点を獲得する支援をしています。

ネパールに限らず、発展途上国では、国を発展させるために、開発に多くの予算を割かねばなりません。そのため、廃棄物を適切に管理するための体制の構築の優先順位が下がる傾向にあります。それによって、環境汚染や公衆衛生上の問題が生じ、多くの人たちが、被害を受けたり、嫌な思いをしたりしています。このような現代の状況を、その国の(例えば20年後の)未来人たちは、どのように振り返ることになるのでしょうか。もし未来人たちが、現代人たちと同じ政策間の優先順位付けをおこなうなら、また、もし現代人が思いつかない複数の政策目標の両立の方法を思いつく可能性を想像することになれば、現代人の価値観を是正したり、創造性を高めたりする可能性があります。こうした効果は日本においてはいくつかの自治体において確認されつつありますが、同じ効果が発展途上国においても生まれるなら、それは社会により大きな便益をもたらすはずです。

これからやりたいこと

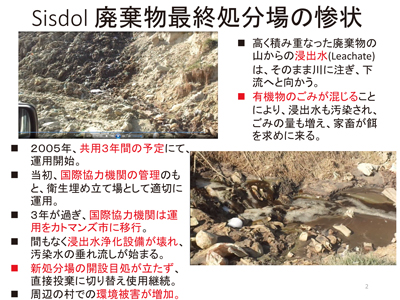

図2:首都カトマンズのごみを処分するSisdol最終処分場の環境汚染

ネパールのポカラ市は今、新しい廃棄物処分場を建設する必要性に直面しながら、具体的な対応策を打ち出せずにいます。そこで、二つのことを実現したいと思います。第一は、岐路に立つポカラ市が、未来人の視点から廃棄物管理のあり方を考えられるよう支援することです。第二は、その支援が同市の意思決定の仕方をどのように変えるのか、そのような変化がなぜ起こったのかを明らかにすることです。わずか1 年間で、同市の劇的な変化を目の当たりにすることは当然できませんが、このプロジェクトがきっかけとなり、ポカラ市やそれ以外の地域において、未来人の視点を踏まえた廃棄物管理のあり方を模索する動きが同時多発的に起こり、かつそれらの地域が互いに刺激を与え合いながら変化とその評価とを自律的に進めていくシステムが出来上がることをめざしています。

メンバー

FS責任者

| 氏名 | 所属 |

|---|---|

| 中川 善典 | 高知工科大学経済マネジメント学群 |

主なメンバー

| 氏名 | 所属 |

|---|---|

| TIMILSINA, R. | 高知工科大学 |

| DEVKOTA, B. | Tribhuvan University |

| PANDEY, C. L. | Kathmandu University |

| KATTEL, S.P. | Tribhuvan University |