研究プロジェクトについて

北インドに位置するパンジャーブ地方では、コメの収穫後に稲わらを大量に焼却するため、大気中に大量の汚染物質が放出されます。その影響はデリーにまで及んでいることが指摘されています。本研究では、大気浄化と健康被害改善に向け、パンジャーブにおける持続可能な農業への転換のために、人びとの行動を変えるためにはどうしたらよいか、その道筋を探求します。

なぜこの研究をするのか

写真1 パンジャーブ州、ルディアーナー県で撮影された稲の藁焼きの様子(2018年11月2日)

WHO(世界保健機構)の統計によると、現在、大気汚染が最もひどい世界の都市15のうちの14がインドの都市です。近年、人口密集地であるデリーでは10月下旬から11月初旬にかけ、深刻な大気汚染が発生し、急性の呼吸器疾患に苦しむ人びとが大勢出ています。この時期に発生する大気汚染の原因の一つとして、デリーの北西に位置するパンジャーブ州における稲の藁焼きが注目されています。稲刈りのあと、残った藁を大量に焼却するのです。インド政府は、2018年から、藁焼き低減対策のための補助金を出すことになりました。今、パンジャーブ州の農家では、藁を焼かない農法への転換が始まろうとしています。

もともと、パンジャーブ地方は降雨量が少ない地域ですが、イギリス植民地時代に水路灌漑網が整備されて以来、農耕地が拡大されてきました。1960年代以降には、いわゆる緑の革命が開始され、穀物生産が飛躍的に増大しました。しかし、急速な穀物増産の結果、地下水位の深刻な低下が引き起こされたことは広く知られています。また、土地の劣化も進んでいます。このように、過度な生産をめざした結果、地下水位の低下、土地の劣化に加え、藁焼きによる大気汚染の悪化が引き起こされています。このまま放置されれば、いずれ地下水は枯渇し、人びとは大気汚染による健康被害に苦しむことになってしまうでしょう。今こそ、この問題に取り組むべき時と考えました。

これからやりたいこと

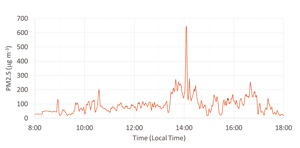

図1 研究代表者がパンジャーブで浴びたPM2.5の時間変化を小型センサーで計測したもの(2018年11月2日)。

14時に値が上がっているのは、写真1の藁焼き現場に遭遇したことに対応。なお、WHOの定める環境基準値は、24時間平均で25μg/m3(縦軸の目盛りで25)。

私たちは、大気浄化と健康被害改善に向け、パンジャーブ州における持続可能な農業への転換に向けて、人びとの行動を変えるためにはどうしたらよいか、その道筋を探求します。そのために、農業経済や文化的背景の研究を行なう農村研究班、大気汚染物質の監視や衛星観測データを分析する大気班、人びとの健康被害を評価する公衆衛生班が協力して課題に取り組みます。ユニークな取り組みとして、小型のセンサーを使って、大気汚染物質の中でも健康に大きな影響があるPM2.5(空気中の小さな粒子)を、パンジャーブからデリーに至る広域で測定します。現地の人びとが大気汚染の脅威を現実に感じて行動を変えてゆくように、大気汚染情報をインターネットで共有し、また現地で健康教室などを開催します。 経済的な視点から新しいビジネスモデルの構築についても探求す る予定です。

メンバー

プロジェクトリーダー

| 氏名 | 所属 |

|---|---|

| 林田 佐智子 | 総合地球環境学研究所教授/奈良女子大学研究院教授 |

研究員

| 氏名 | 所属 |

|---|---|

| MISRA, Prakhar | 研究員 |

| 村尾 るみこ | 研究員 |

| 荒木 晶 | 研究推進員 |

| 安富 奈津子 | 研究推進員 |

主なメンバー

| 氏名 | 所属 |

|---|---|

| 杉本 大三 | 名城大学経済学部 |

| 浅田 晴久 | 奈良女子大学文学部 |

| 上田 佳代 | 京都大学大学院工学研究科 |

| Prabir K. Patra | 海洋研究開発機構地球環境観測研究開発センター |