人間の排出するし尿や排水を無害なものにするサニテーションは公衆衛生、環境・生態系管理に加え、資源問題を左右する重要な要素です。世界では開発途上国の住民を中心に約24億人が適切なサニテーションにアクセスできていません。また、これらの開発途上国では不十分なサニテーションと関連して、5歳以下の死亡率が高く、貧困の問題も生じており、今後さらなる人口増加が予想されています。一方、日本等の先進国では、低経済成長・人口減少・高齢化社会の進展により下水道などのインフラの維持が難しくなると予想されています。2050年の世界人口は約100億人と推定されています。「人の健康・環境負荷低減・食糧増産・資源管理の関係性の中で、100億人から排出されるし尿・排水をどう扱えばよいか?」この問の答えが必要とされています。しかし、開発途上国でのサニテーションの改善は劇的には進んでいません。トイレの技術やトイレを建てることに重点をおいた従来のアプローチでは、この問題は解消されません。サニテーションを技術だけではなく、より広い視野のなかで捉える考え方が求められており、そのような考え方に基づいた地域社会との連携が必要とされています。

研究プロジェクトについて

人間のし尿を無害なものにするサニテーションの仕組みの構築と持続可能性の確立は世界の課題です。サニテーションの仕組みが脆弱な開発途上国と人口減少・高齢化でインフラ維持管理に課題を抱える日本を対象に、地域の社会– 文化、健康と幸福、物質(技術・経済)の側面からサニテーションの価値を考え、先進国と開発途上国の共通の目標として、「サニテーション価値連鎖」を提案します。「サニテーションは『価値』の創造であり、人間や地域の価値連鎖そのものである」という視点を基本にします。

なぜこの研究をするのか

どこで何をしているのか

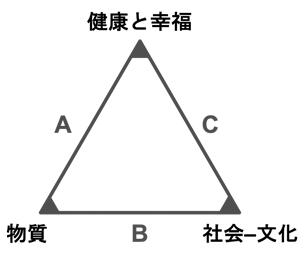

図1:サニテーション・トライアングルモデル

〈プロジェクトで設定している仮説〉

サニテーションは、「健康と幸福」「物質(技術・経済)」「社会−文化」の3つの領域によって構成されています。不十分なサニテーションは心身の健康を損なうものであり、サニテーションはし尿を他の物質に転換するという点で物質循環を生じさせる技術によって成り立っています。環境に負荷のない物質循環を成立させるサニテーション設備には費用がかかります。しかし、し尿の堆肥化や燃料化などによって利潤を得ることができます。また、サニテーションは、排泄の文化を基礎としています。どこでどのように排泄するのか、何を「きれい」とし、何を「きたない」とするのかは文化によって異なります。サニテーションはそれぞれの文化になじむことのできるものでなければなりません。さらに、トイレなどのサニテーション設備を維持するための社会的な仕組みを必要としています。プロジェクトでは、このようなサニテーション理解のモデルとして、健康と幸福、物質、社会−文化を3つの頂点とし、それぞれの連関(A、B、C)についても考察するサニテーション・トライアングルという考え方を提示しています(図1)。

プロジェクトでは、サニテーション・トライアングルという考え方を踏まえて、社会と文化に埋め込まれた価値観を掘り起こし、サニテーションに関係するアクターとの協調による新たなサニテーション・システムの共創をおこないます。その結果としてつくりあげられるサニテーション価値連鎖のシステムが、コミュニティ内での健康と幸福を向上していくというプロセスを構想しています。こうしたプロセスを動かすために、つぎの3つのアプローチを提案しています。

- (1)

- (2)

- (3)

〈現地調査などをおこなっているフィールド〉

サニテーションのしくみが普及していない開発途上国の都市部(ザンビア、インドネシア、ブルキナファソ)と農村部(ブルキナファソ、インドネシア)で調査をおこなっています。日本国内では、高齢化・人口減少社会の例として、北海道の石狩川流域の農村部で研究をしています。

〈プロジェクトの研究チーム〉

北海道大学との機関連携の下でおこなっています。公衆衛生・保健学、衛生工学、農学、経済学、人類学の専門家でチームを作っています。また、ザンビア大学、インドネシア科学院、ブルキナファソの地元NGO(AJPEE)と協定を結んでいます。

これまでにわかったこと

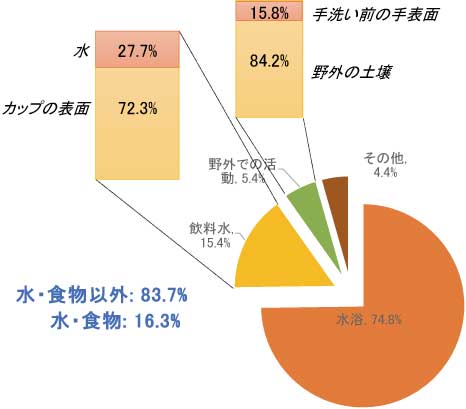

図2:どのようなルートで病原菌が体に入るか(バングラデシュでの測定例.Harada et al. (2017) Fecal exposure analysis and E. coli pathotyping: a case study of a Bangladeshi slum, International Symposium on Green Technology for Value Chains 2017, 23-24 October, 2017, Balai Kartini, Jakarta.)

写真1:ザンビアでのワークショップ:自らサンプルを採取し、簡易処理している(写真:片岡)

- (1)

- (2)

- (3)

- (4)

- (5)

伝えたいこと

私たちの研究は、「将来のサニテーションのしくみをどのようにしていけばよいか?」そして「このしくみを支える技術はどのようなものになるか?」の答えを提案できると考えています。この提案は、従来の社会インフラを計画・維持していく考え方を変えることができるのではないかとも考えています。加えて、これまでのサニテーションの技術は「し尿や排水は廃棄物であり、処理しなければならない」という考えを基礎としてきました。私たちはこの技術の考えを「し尿や排水は個人の貴重な財産であり、技術はこの財産の価値を高めること」へと転換することをめざしています。

特筆すべき事項

図3:“Sanitation Value Chain”第4巻第1・2・3号、第5巻第1号

- (1)

- (2)

- (3)

プロジェクトリーダー

| 氏名 | 所属 |

|---|---|

| 山内 太郎 | 総合地球環境学研究所教授/北海道大学大学院保健科学研究院教授 |

アジア、オセアニア、アフリカの農漁村、都市、狩猟採集社会において人びとのライフスタイルと栄養・健康・QOLについて住民目線のフィールド調査をおこなっています。

サブリーダー

| 氏名 | 所属 |

|---|---|

| 船水 尚行 | 室蘭工業大学理事・副学長 |

| 中尾 世治 | 京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科助教 |

研究員

| 氏名 | 所属 |

|---|---|

| 林 耕次 | 研究員 |

| 白井 裕子 | 研究員 |

| 木村 文子 | 研究推進員 |

| 本間 咲来 | 研究推進員 |

主なメンバー

| 氏名 | 所属 |

|---|---|

| 池見 真由 | 札幌国際大学観光学部 |

| 井上 京 | 北海道大学大学院農学研究院 |

| 牛島 健 | 北海道立総合研究機構建築研究本部 |

| 片岡 良美 | 北海道大学大学院工学研究院 |

| 佐野 大輔 | 東北大学大学院工学研究科 |

| 清水 貴夫 | 京都精華大学国際文化学部 |

| 鍋島 孝子 | 北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院 |

| 原田 英典 | 京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科 |

| 藤原 拓 | 京都大学大学院工学研究科 |

| LOPEZ ZAVALA, Miguel Angel | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Mexico |

| NYAMBE, Imasiku Anayawa | University of Zambia |

| SINTAWARDANI, Neni | Indonesian Institute of Sciences(LIPI) |