熱帯泥炭地では、近年の開発による排水のため、泥炭の有機物分解が進み、大量の二酸化炭素が排出されています。また、乾燥した泥炭地はきわめて燃えやすく、毎年乾季には泥炭火災が生じ、農作物に対する被害や煙害による健康被害が深刻化しています。特にインドネシアでは、2015年に、210万ヘクタール(北海道の約4分の1)以上の非常に広範囲な地域で火災が頻発しました。50万人が上気道感染症と診断され、近隣国でも大きな問題になりました。また、火災による膨大な二酸化炭素排出は地球規模の環境課題となっています。私たちの提案である乾燥荒廃泥炭地の再湿地化と、泥炭湿地在来樹種の再植は、泥炭地問題の解決策の柱として認識されています。2015年の大規模な泥炭火災を受けて設立されたインドネシア共和国泥炭地回復庁は、5年間で200万ヘクタールの再湿地化と植林をおこなうという目標を定めています。しかしながら、真に泥炭火災と煙害をなくすためには、まだ解決されなければならない問題が多くあります。たとえば、広大な国家管理の森林区域に多く存在する乾燥化し劣化した泥炭地を、誰がどのように湿地化し植林していくのか、住民や企業が意欲をもって再湿地化をおこない、その地で農林漁業をおこなっていくためにはどのような方法が望ましいのか、さらには、木材の伐採・運搬、加工、利用、販売をどのようにおこなっていくのか。このような諸課題について、地元の大学、泥炭地回復庁、NGO、さらに多数の国際的な組織と連携しながら解決策を探ることに加え、実際に地元の人びとと協力しながら再湿地化プログラムを実践しています。これらの活動をとおして、泥炭地に関わる産業・政策や、また泥炭地周辺の人びとの暮らしに対して、自然環境に寄り添いつつも革新的な方法と新しい価値感をもたらすことが、私たちの目標です。

研究プロジェクトについて

東南アジアに広く存在した熱帯泥炭湿地林は、1990年代以降アカシアやアブラヤシの大規模な植栽を目的とする排水により、乾燥化と荒廃化が進みました。その結果、泥炭地では火災が頻発し、煙害による甚大な健康被害と地球温暖化の原因となる膨大な量の二酸化炭素の排出が起こっています。本プロジェクトは、地域の人びとと協力しながら、パルディカルチュア(再湿地化した泥炭地における農林業)を実践し、乾燥・荒廃化した泥炭地の湿地化と回復をめざします。また環境脆弱社会の変容可能性を明らかにします。

なぜこの研究をするのか

写真1:ランタウ・バル村でGPSロガーの使用法を説明している様子(プララワン県、2020年11月30日)

どこで何をしているのか

写真2:ランタウ・バル村での魚類調査

(プララワン県、2020年1月)

インドネシアのスマトラ島、リアウ州ブンカリス県に位置するタンジュン・ルバン村では、地元のリアウ大学との協働で泥炭湿地在来樹種を植栽しています。同時に、国家管理地や政府指定の森林地域において、住民が積極的に泥炭地回復に取り組めるよう住民の土地権を強化するためのプログラムを推進しています。さらに、同州プララワン県においては、現地のNGOや地方行政機関と協力しながら、ドローンを用いた土地利用の実態把握調査を実施し、地域共同体の希望に基づいた泥炭地利用の方策を考える試みを開始しています。その他、インドネシアの中部カリマンタン州やマレーシアのサラワク州においては、天然林・排水林・荒廃地などの異なる環境条件のサイトでの植生や物質循環についての調査を進めていきます。

これまでにわかったこと

泥炭地に暮らす人びとの調査から、住民の土地権が強いほど泥炭農地の利用と管理が続けられることを明らかにし、より土地権を強化した形で農業、漁業、林業を展開していく必要性を政府関係者に提言しています。また、政府関係者への調査から、国や州レベルの泥炭回復政策の問題点を明らかにし、住民主体の回復活動を推進しています。一方、泥炭湿地林の観測に基づいて、特に火災直後に泥炭地から流出する水を介して炭素排出が急激に増加すること、また地域によって温室効果ガスの排出プロセスに大きな違いがあることを明らかにしました。

伝えたいこと

インドネシアにおける2015年7〜11月の泥炭火災は、地域住民に対する健康被害(火災により50万人が上気道感染症に罹患した)、学業被害(その期間子どもが学校に行けなかった)、交通被害(空港閉鎖など)、農業被害(日照時間不足による稲の生育不足)などをもたらし、その期間に排出された温室効果ガスは、2013年に日本が排出した年間二酸化炭素量を上回りました。このような泥炭火災を防止し、荒廃泥炭湿地を回復するため、私たちはインドネシアの地域社会の人びととの協働による問題解決を図っており、社会林業プログラムを通じた住民土地権の強化など、公正な社会に向けた取り組みをおこなっています。泥炭湿地にアブラヤシやアカシアが大規模に栽培されたことが泥炭地破壊の重要な原因になっています。アブラヤシは日本にも輸出され、チョコレートなどの菓子やマーガリン、洗剤、化粧品といった形で大量に消費されています。またアカシアはティッシュペーパーやコピー用紙の原材料になっています。私たちは泥炭破壊や地球温暖化に繋がらない消費行動を考え、地球規模の問題の解決に向け対応していく必要があります。本プロジェクトでは、日本で私たち一人ひとりが実践できることも提示していきます。

特筆すべき事項

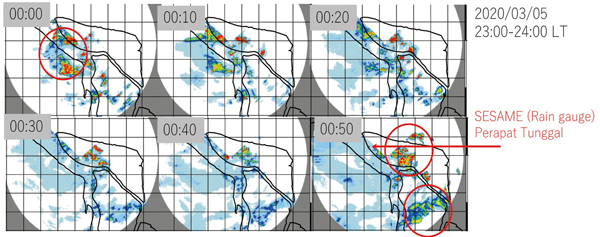

2020年度は、以前から準備を進めていたブンカリス県への小型気象レーダーの設置を行い、ブンカリスとその周辺地域における雨および煙霧に関するデータの取得を開始しました。同時に、ドローンを用いた泥炭火災発生地のマッピングや、歴史的資料を用いた気候変動および雨量記録の復元を行っています。リアウ州ランタウ・バル村では、現地の共同研究者と協力し、リモート環境を用いた世帯調査等を行うとともに、タンジュン・ルバン村では共同水管理とパルディカルチュアの実施を進めました。また、COVID-19に関して、日本とインドネシアにおける人口密度と罹患数の比較を行い、両国の泥炭地が多い地域の類似性を明らかにしました。

写真3:半径50km以内の雨域(赤色は時間雨量50mm以上の強雨)の突発的出現と移動

プロジェクトリーダー

| 氏名 | 所属 |

|---|---|

| 甲山 治 | 総合地球環境学研究所准教授 /京都大学東南アジア地域研究研究所准教授 |

アジア各地において、水文・気象観測と水文モデルの開発をおこなっています。中国・淮河(わいが)流域や中央アジア・アラル海流域においては、実際の水利用を考慮した水文陸面過程モデルを開発しました。2008年よりスマトラ・リアウにおける泥炭社会に関する文理融合研究を推進し、その地域の泥炭地回復の実践研究をおこなっています。

研究員

| 氏名 | 所属 |

|---|---|

| 山中 大学 | 特任助教/神戸大学名誉教授/海洋研究開発機構外来研究員 |

| 大澤 隆将 | 上級研究員/京都大学東南アジア地域研究研究所連携研究員 |

| 梶田 諒介 | 上級研究員 |

| 桂 知美 | 研究推進員 |

| 山川 綾乃 | 研究推進員 |

主なメンバー

| 氏名 | 所属 |

|---|---|

| 水野 広祐 | インドネシア大学環境科学部 |

| 岡本 正明 | 京都大学東南アジア地域研究研究所 |

| 伊藤 雅之 | 兵庫県立大学環境人間学部 |

| 川﨑 昌博 | 総合地球環境学研究所 |

| 嶋村 鉄也 | 愛媛大学農学部 |

| 内藤 大輔 | 京都大学農学研究科 |

| 佐藤 百合 | アジア経済研究所 |

| 塩寺さとみ | 南山大学国際教養学部 |

| GUNAWAN, Haris | インドネシア共和国泥炭地回復庁 |

| SABIHAM, Supiandi | ボゴール農業大学農学部 |

| DHNEY, Trie Wahyu Sampurno | インドネシア政府地理空間情報庁 |