実践プログラム

環境文化創成プログラム

SceNEプロジェクト

- 関連リンク

科学とアートの融合による環境変動にレジリエントな在来知の高解像度復原と未来集合知への展開

プロジェクト概要

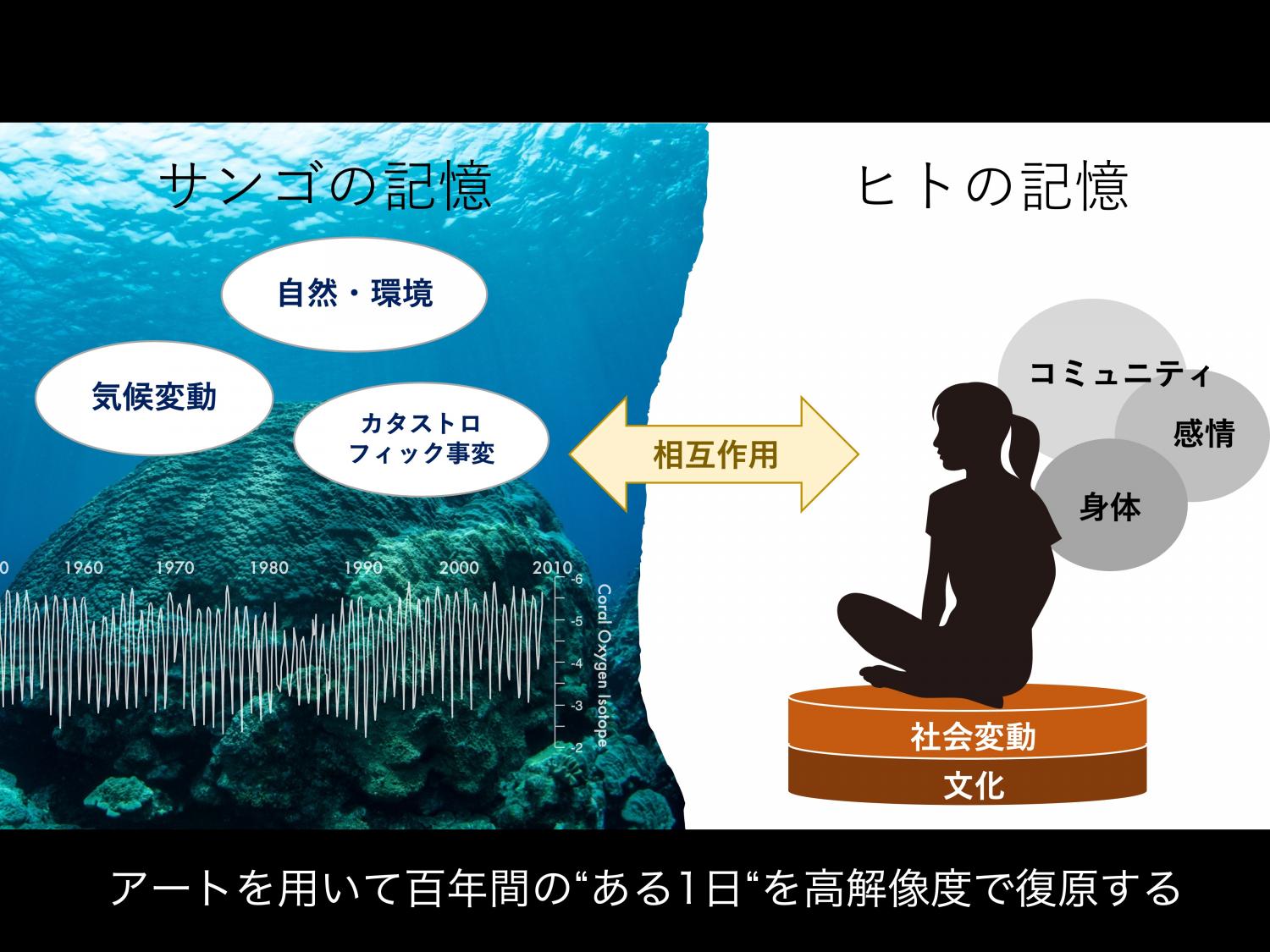

地球環境問題を自分ごとにするには?このプロジェクトではサンゴの年輪による高解像度の環境復原を基盤に、ヒトと自然の関係から生まれた地域固有の在来知と地球規模の変動に埋もれた地域課題を見出します。アートを媒介として地球環境問題の自発的な解決に向けた地域社会のあり方を議論し、共感を得やすい地域社会像を得るための未来集合知を創造します。

地球環境変動は、気候・地理区分と海洋・陸上の生態系の分布に大きく関わるとともに、人の移動や定住、文明の盛衰、生活様式など、私たち人間の社会にも強く影響してきました。その過程には外的、内的な要因により維持された知(在来知)が存在し、現代の我々が将来起こりうる未曾有の環境変動を乗り越えるにあたり選択肢となり得ます。しかし、近年の経済発展や人口増加、グローバリゼーションによる生活様式の一元化によって、在来知が失われ、社会は気候変化や環境事変に対してさらに脆弱になるかもしれません。この研究では、サンゴ骨格年輪を中心とした高解像度の環境復原と、地域のステークホルダーの記憶や現代の我々の心情や行動をもとに、自然(サンゴ)の記憶と人の記憶を重ね合わせることによって、人と自然の関係の高解像度データを導出することを発想しました。その科学的なデータを、アートを媒介とすることによって異分野の研究者や地域のステークホルダーと共有し、地域における在来知を再評価します。さらに将来の地球環境変動に対してレジリエントであり、共感を得やすい地域社会像を得るための未来集合知を創造することを目指しています。

研究の進捗状況

これまでにわかったこと

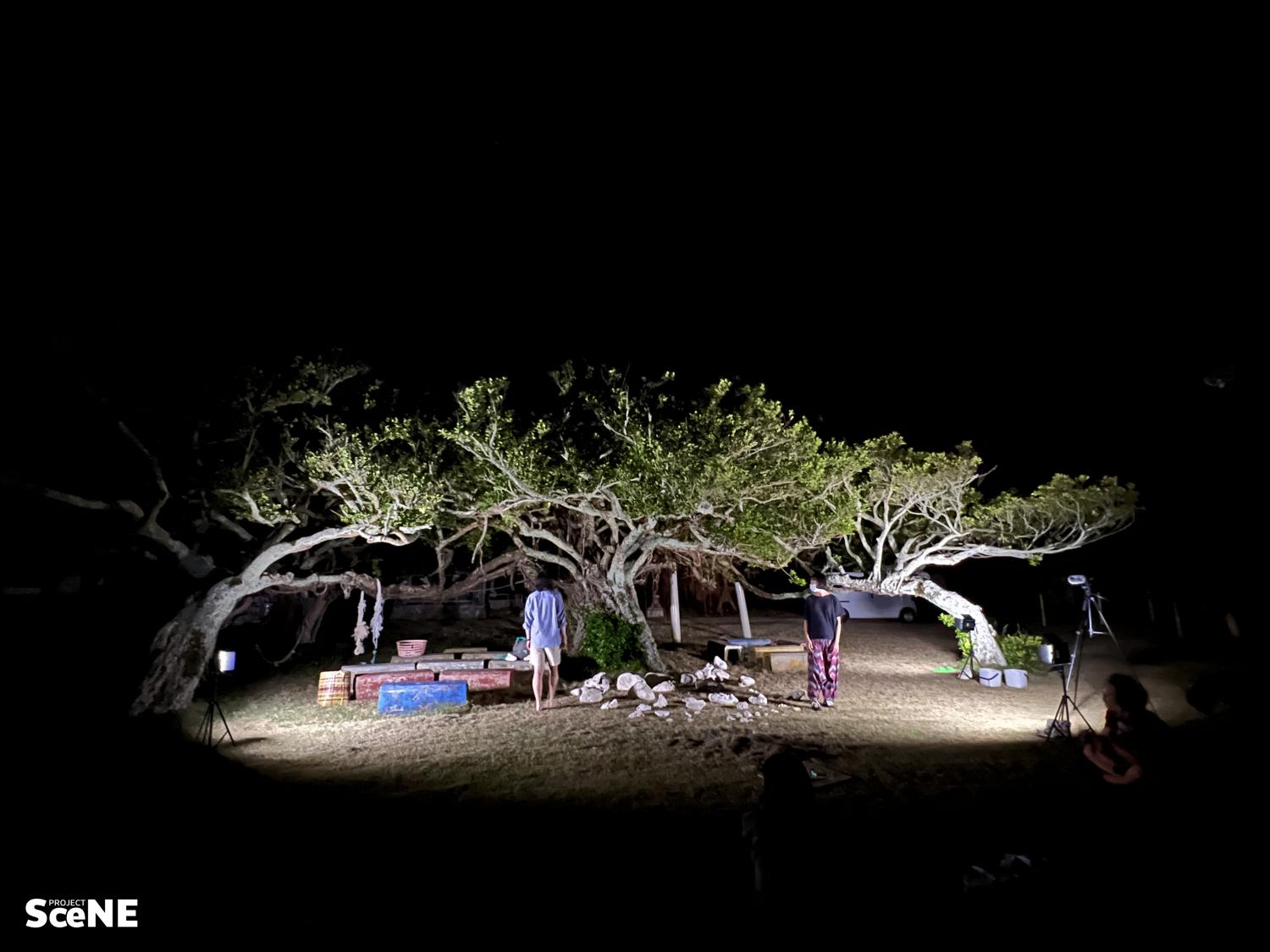

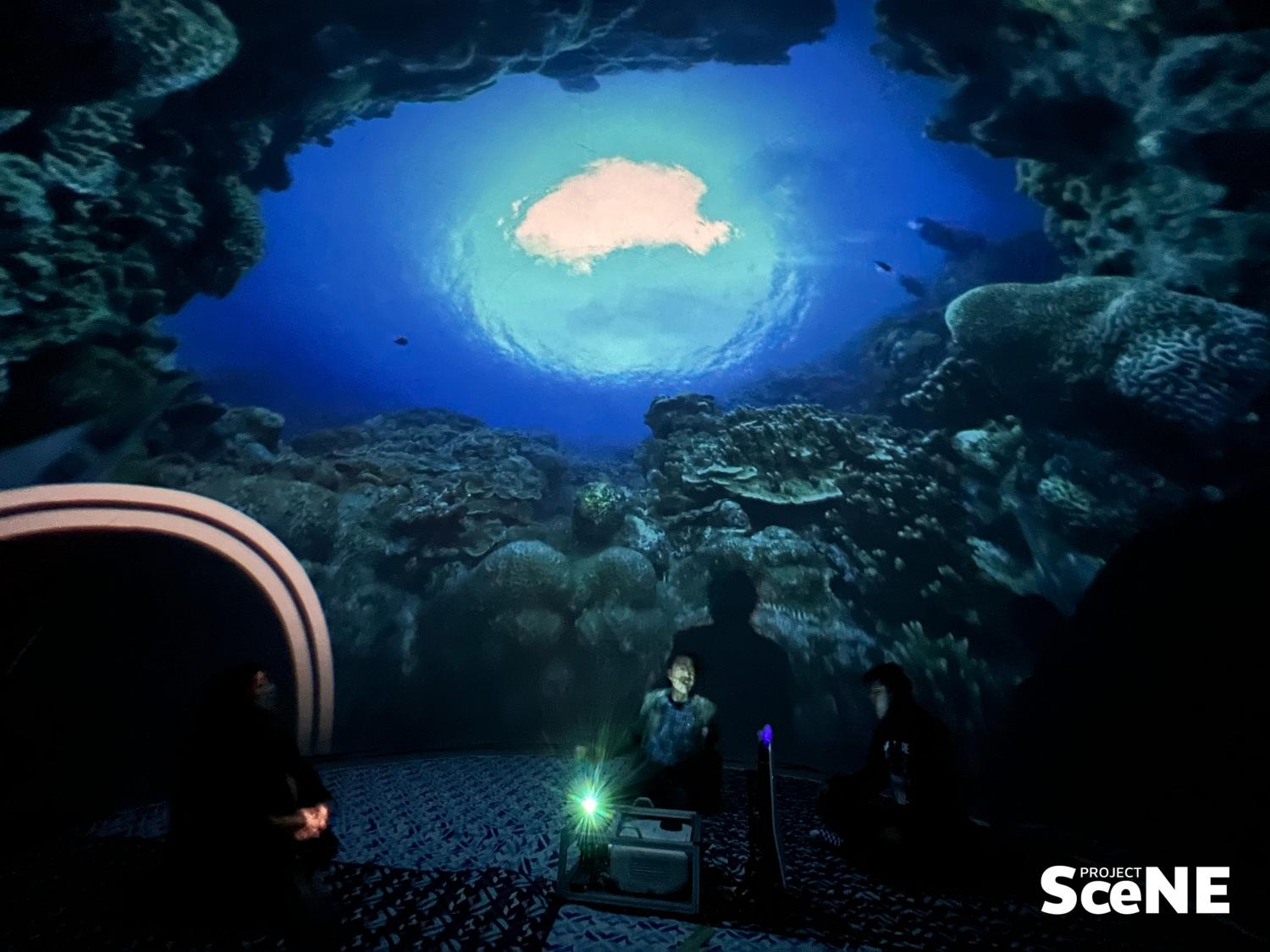

この研究では、演劇をはじめとしたアートの手法を取り入れ、異分野の研究者や地域のステークホルダー、異なる世代間において、エンパシーの獲得と未来思考の協働作業の促進を目指すための方法の開発と実践を行っています。これまでの研究ではモデル地域である喜界島において、過去の環境と社会の変革点における仮想SceNE(時代の窓)を演劇の舞台に設定し、異なる時代と環境下における人と環境の関係性について高解像度のイメージが共有できることがわかりました。また科学とアートを融合するために、科学的な概念をアートで表現する方法の実践を研究者とアーティストが対等に話し合いながら進めています。

特筆すべき事項

PR期間では、科学とアートを融合するために必要な条件の導出を実施しました。研究者とアーティストが寝食を共にしながら合宿を行い、研究者が共有した科学的な概念をアーティスト(演出家)が身体表現に落とし込む作業を繰り返すことによって、研究者とアーティストの境目が互いにわからなくなる感覚まで近づくことができました。またプロジェクトにおいて研究者とアーティストが先導しながら地域を変容させていくのではなく、アートを媒介とすることによって、研究者・アーティストが地域住民と対等に情報交換や対話が生まれる仕組みとして、新しいお祭りの制作を実施しました。

活動ニュース

-

{{ data.disp_date }}

{{ data.content }}

メンバー

プロジェクトリーダー

渡邊 剛

総合地球環境学研究所・准教授/北海道大学大学院理学研究院・准教授

サブリーダー

山崎 敦子 名古屋大学大学院環境学研究科

主なメンバー

後藤 明 南山大学人文学部

加藤 博文 北海道アイヌ・先住民研究センター

平田 オリザ 芸術文化観光専門職大学

山野 博哉 東京大学大学院理学系研究科

中村 隆志 東京工業大学環境・社会理工学院

田中 健太郎 東京都市大学総合理工学研究科

西村 勇也 NPO法人ミラツク/大阪大学SSI

伊藤 武志 大阪大学SSI

依田 真美 相模女子大学大学院社会起業研究科

加藤 克巳 株式会社JTB

藤枝 守 九州大学大学院芸術工学研究院

外部評価委員による評価(英語)

研究スケジュール

| 2020年度 (令和2) |

2021年度 (令和3) |

2022年度 (令和4) |

2023年度 (令和5) |

2024年度 (令和6) |

2025年度 (令和7) |

2026年度 (令和8) |

2027年度 (令和9) |

2028年度 (令和10) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| IS | FS | FS | FS/PR | FR1 | FR2 | FR3 | FR4 | FR5 |