●風水土イニシアティブ 基幹研究プロジェクト

アジア環太平洋地域の人間環境安全保障──水・エネルギー・食料連環

![]()

谷口真人 総合地球環境学研究所

![]()

| 大沢 信二 | 京都大学地球熱学研究施設 |

| 藤井 賢彦 | 北海道大学大学院地球環境科学研究院 |

| 森 誠一 | 岐阜経済大学経済学部 |

| 小路 淳 | 広島大学大学院生物圏科学研究科 |

| 馬場 健司 | 法政大学地域研究センター |

| 板寺 一洋 | 神奈川県温泉地学研究所 |

| PARAGAS, Vicente Santos | National Water Resources Board, Philippine |

| ALLEN, Diana M. | Simon Fraser University, Canada |

| GURDAK, Jason | San Francisco State University, USA |

| BURNETT, Kimbaly | University of Hawaii, USA |

| SAPTADJI, Nenny | Bandung Institute of Technology, Indonesia |

| CIPTOMULYONO, Udibowo | PT. PLN, Geothermal, Indonesia |

![]()

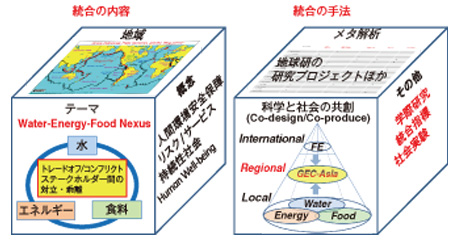

本プロジェクトの目的は、水とエネルギーおよび食料の連環による複合的な地球環境問題に対し、環境ガバナンス(管理)の構造と政策の最適化をとおして、アジア環太平洋地域の人間環境安全保障を最大化(脆弱性を最小化)し、持続可能な社会のあり方を提示することです。そのために、科学と社会の共創のもと、ローカルでの行動様式の変容とグローバルでの地球環境問題解決への枠組みをつなぐ、ナショナル・リージョナルレベルでの環境ガバナンスのあり方の提示に挑戦します。

なぜこの研究をするのか

地球環境問題の根本的解決には、人間の生存と社会基盤の基礎となる水・エネルギー・食料の連環におけるトレードオフ、およびステークホルダー(利害関係者)・セクター間での競合・乖離による合意形成の困難性をふまえたうえで、環境ガバナンスのあり方を統合的に最適化することが必要です。そのためには人間・環境相互の安全保障を高める社会の形を示すことが必要であり、本プロジェクトではそれを実現する具体的な形の提示をとおして地球環境問題の解決につながる研究を行ないます。また、地球環境研究が社会のなかで真に位置づくためには、科学と社会との共創が必要であり、異なるステークホルダー間のマルチスケールでの合意形成と社会の意思決定のしくみ作りが不可欠です。本プロジェクトでは、水・エネルギー・食料連環のトレードオフとコンフリクトを対象に、Co-designing / Coproducingをとおして合意形成のしくみを明らかにし、ほかの地球環境問題への対応を含めた新たな枠組みを示すことで、地球環境研究の新たな形を探ります。

わが国を含むアジア・環太平洋縁辺域では、アジアモンスーンの気象・水文条件と、火山地熱地域の地質・地形要因などにより、そこに暮らす人々や社会への利益・サービスとリスクが共存しています。それにより、ステークホルダー間のトレードオフや乖離のため、水・エネルギー・食料(水産資源)連環によるさまざまな地球環境問題が存在します。これらの地域では、自然がもつリスクを軽減し、それらがもたらすサービスを増大させることにより、人間環境安全保障を高める(脆弱性を低める)社会の構築が必要です。本プロジェクトでは、自然環境・歴史文化環境・社会環境の異なる地域において、生態系ばかりでなく人々と社会のネットワーク全体の評価を行なうことで、人間環境安全保障を高める社会のあり方を提示します。

|

| 図1 テーマ、概念、地域、方法に関する統合 |

どこで何をしているのか

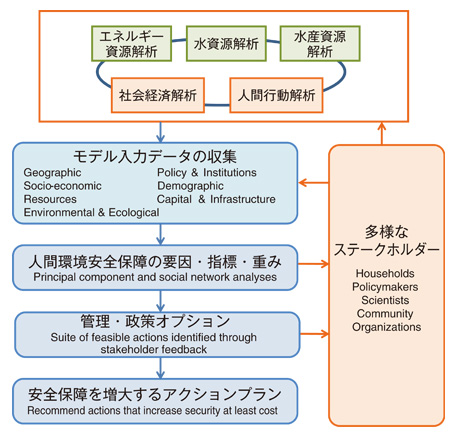

本プロジェクトでは、(1)科学と社会との共創、(2)水とエネルギー連環の解明、(3)水と食料(水産資源)連環の解明、(4)経済・社会学的解析および人間行動分析、(5)統合指標と連環解析、の5つのサブテーマで研究を進めます。研究対象地域は、日本・フィリピン・インドネシア・カナダ・アメリカを含むアジア環太平洋地域です。さまざまなスケールでの多種多様なステークホルダーとの科学と社会の共創においては、GEC-Asia Platformを中心にしたナショナル・リージョナルスケール(広域アジアコンソーシアムを含む)での政策策定に基づき、グローバルとローカルをつなぐCodesign(共同設計)を行ないます。また、行動変容につながる社会実験などをとおした地域コミュニティへの貢献と、Future Earthなどのグローバルな地球環境研究の枠組みの構築に寄与します。これらの基礎となる研究手法としては、これまでの研究プロジェクトの成果などを活用し、研究対象地域の循環・多様性・資源を評価する同位体・衛星データなどを用いた連環の解明と、社会科学的手法による統合指標の確立、人々の暮らしと社会のネットワーク解析・モデル評価方法の確立を行ないます。

伝えたいこと

本プロジェクトをとおして、(1)気候変動およびグローバル化社会での各資源の管理制度の不備、およびステークホルダー・セクター間での競合による安全保障の低下に対応する指針の提示、(2)陸域と海域の断絶による沿岸域の脆弱性を軽減する方策の提案、(3)共有資源としての水・エネルギー・水産資源の管理や、自然エネルギーの有効利用の提示、(4)アジア環太平洋地域の水・エネルギー・食料の広域統合行政のあり方への提言などを行ないます。

これからやりたいこと

1年目は、地域、国、アジア環太平洋という異なるスケールにおいて、水・エネルギー・食料連環のなかでのトレードオフ関係に対する、社会の意思決定システムを構築するために、それぞれのステークホルダーとのCo-designを中心に進めます。また、水・エネルギー連環では、水としての温泉とエネルギーとしての地熱エネルギー開発のトレードオフを、水・食料連環では、沿岸域における陸と海の管理の遮断にともなう水産資源への影響評価を行ない、水と栄養塩の移動による陸と海の連環について明らかにします。さらに、社会経済・人間行動に関する調査では、統計資料や住民アンケートなどの従来の手法だけではなく、情報技術やメタ分析をとおした新たな研究手法の確立にも挑戦したいと考えています。

|

| 図2 水・エネルギー・食料連環に関する人間環境安全保障の解析 |