東南アジアにおける持続可能な食料供給と健康リスク管理の流域設計

![]()

嘉田良平 総合地球環境学研究所

![]()

増田忠義 総合地球環境学研究所

![]()

| 有馬 眞 | 横浜国立大学大学院環境情報研究院 |

| 益永茂樹 | 横浜国立大学大学院環境情報研究院 |

| 佐土原 聡 | 横浜国立大学大学院都市イノベーション研究院 |

| 湯本貴和 | 京都大学霊長類研究所 |

| 田中勝也 | 滋賀大学環境総合研究センター |

| 斉藤 哲 | 愛媛大学大学院理工学研究科 |

| RAZAFINDRABE, Bam H.N. | 琉球大学農学部 |

| GALVEZ-TAN, J. | フィリピン大学医学部 |

| MOLINA, V. B. | フィリピン大学医学部 |

| RANOLA, R. F. | フィリピン大学農学部 |

| CONCEPCION, R. N. | フィリピン大学農学部 |

| SANTOS-BORJA, A. C. | ラグナ湖開発公社研究部 |

![]()

| 矢尾田清幸 | プロジェクト研究員 |

| 岡本高子 | プロジェクト研究推進支援員 |

| 津和冴香 | プロジェクト研究推進支援員 |

| 宮川千絵 | プロジェクト研究推進支援員 |

![]()

本プロジェクトでは、人口増加や土地改変などによる環境・生態的異変が人々の食と健康にいかなる影響を及ぼしているのかを明らかにして、集水域を単位とするリスク管理の構築をめざします。特に都市化の影響が著しいフィリピン・ラグナ湖周辺地域を重点調査対象として、水質や食品の汚染による食生活・健康面への影響とメカニズムを解明し、問題解決への政策提言にも取り組んでいます。

なぜこの研究をするのか

|

| 図1 作業仮説「上流から下流へ」の関係性のなかから「食リスク」を抽出し分析を行なう |

食料問題は地球環境問題と密接につながっていますが、同時に21世紀前半における人類の最重要課題のひとつです。しかし近年、アジア農業・漁業の現場では、生態系の劣化・破壊、水質汚染、洪水の多発など環境面でさまざまな異変が起きており、その影響は食料供給、食品安全性、そして人々の健康にまで及んでいます。人口増加と経済成長が著しい東南アジア諸国では食料安全保障が21世紀の重要課題となっており、生態系の劣化・異変は問題をさらに深刻化させる危険性をはらんでいます。

本プロジェクトでは、異常気象、人口増加、都市化の進展、土地改変などの過程で生じているさまざまな環境・生態的変化と「食と健康リスク」との関係性に注目して、上流から下流へという集水域を単位とするリスクの実態を解明して(図1)、リスク管理の構築をめざします。最終的には、アジア諸国における食料安全保障の戦略と災害リスク管理のあり方について提案したいと思っています。

どこで何をしているのか

本プロジェクトでは、特に都市化と人口集中が著しいフィリピン・ラグナ湖(Laguna de Bay)周辺地域を対象として、生態リスクの拡大が人々の食生活の変化や健康面にどのような影響を及ぼしているのかについて解明することにしました。ラグナ湖はアジア最大級の内水湖であり、その水資源は農業・工業・養殖・飲用・水運・レジャーなど多目的に利用され、しかも用途間の競合が強まっています。農業面では「緑の革命」によって稲作は集約化され、化学資材が多投入されました。その結果、土壌劣化や水質汚染が顕在化し、食のリスクを高めてきました。

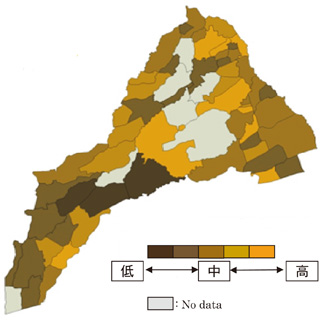

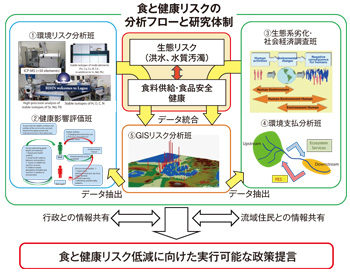

重点調査地域として、首都マニラ都市圏の影響を強く受けているサンタロサ市(Santa Rosa)集水域を対象として、資源・環境調査、水質・底質調査、住民への栄養・健康調査などを実施しました。また、10集落の区長および集落保健員などへのインタビューを基礎として、食品安全性および感染症に対する脆弱性・リスクレベルを評価し、GIS災害リスク地図を作成しました。これらの調査を通じて、住民参加型のリスク管理システムを構築することが狙いです(図2、図3)。

|

図2 Built Environment 指数によるサンタロサ集水域村の洪水リスク脆弱性マップ(飲料水の入手、廃棄物および衛生、電気の整備、道路ネットワーク、家屋と土地利用の状況から作成した指標による分類) |

| 図3 食と健康リスクの分析枠組みと体制研究チームを編成し、食と健康リスク管理の設計をめざす |

|

伝えたいこと

人口増加が著しくダイナミックな変化を遂げているフィリピンを対象として、食と健康リスクの拡大の実態とその動態的なメカニズムについて解明してきましたが、同様の問題は東南アジア各国で広がっていることに気づきました。家庭から投棄される生ゴミ、汚濁物質、廃棄物などによる汚染はほかの国々や地域でも深刻化しているからです。さらに、近年の洪水の多発、湖辺不法居住地域での感染症の拡大なども地域住民への食リスクを拡大する大きな要因となっています。

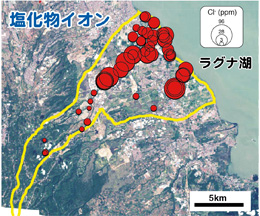

現地で河川調査をしていたとき、どぎつい紫色の水が上流から流れてくるのを見て衝撃を受けました。原因は、上流で未処理の工業廃水が排出されていたためです。生活排水の垂れ流しやゴミの未処理廃棄なども深刻な汚染をもたらす原因のようです(図4)。ラグナ湖の環境を改善するために日本の研究者が現地でできることは限られていますが、同時に、問題解決のためには地域住民、行政、現地企業らの理解と協力が不可欠であることを痛感しています。

|

| 図4 サンタロサ集水域における、河川水中の塩化物イオン濃度分布。中流域(工業地域)で濃度が急激に高くなる |

これからやりたいこと

2012年秋から、地域住民の理解と協力を得て、住民・研究者・行政の連携による「Yama ng Lawa(湖の恵み)」という一種の社会実験を開始しました。これは、食と健康のリスクに関連して、魚の大量斃死(へいし)問題、ゴミ処理、公衆衛生問題という3つのテーマを取り上げて、問題解決への道筋を探ることが目的です。社会実験の成果をとりまとめ、類似の問題を抱えるほかの東南アジア諸国においても問題解決の糸口となるような成果を出したいと思っています。

|

| 写真1 ラグナ湖半での洪水のようす(2012年8月)。現地の人々は洪水に慣れっこだ |

|

| 写真2 ラグナ湖上で採泥器を用いて調査実施しているようす |