高分解能古気候学と歴史・考古学の連携による気候変動に強い社会システムの探索

![]()

中塚 武 総合地球環境学研究所教授

![]()

佐野雅規 総合地球環境学研究所プロジェクト上級研究員

![]()

| 若林邦彦 | 同志社大学歴史資料館 |

| 樋上 昇 | 愛知県埋蔵文化財センター |

| 田村憲美 | 別府大学文学部史学科 |

| 水野章二 | 滋賀県立大学人間文化学部 |

| 佐藤大介 | 東北大学東北アジア研究センター |

| 渡辺浩一 | 国文学研究資料館 |

| 安江 恒 | 信州大学農学部 |

| 阿部 理 | 名古屋大学大学院環境学研究科 |

| 芳村 圭 | 東京大学大学院新領域創成科学研究科 |

| 栗田直幸 | 名古屋大学大学院環境学研究科 |

![]()

| 村上由美子 | プロジェクト研究員 |

| 伊藤啓介 | プロジェクト研究員 |

| 鎌谷かおる | プロジェクト研究員 |

| 許 晨曦 | プロジェクト研究推進支援員 |

![]()

気候の大きな変動に対して、歴史上、人々はどのように対応してきたのか。また、その経験はこれからの社会の設計にどのように生かされるべきか。本プロジェクトでは、縄文時代から現在までの日本を対象に、高分解能古気候学の最新の成果を歴史学・考古学の膨大な知見に結びつけ、過去のさまざまな時代に起きた気候変動の実態を明らかにするとともに、気候変動に対する社会の応答のあり方を詳細に解析します。

なぜこの研究をするのか

突然、気候や環境が大きく変わるとき、それに対して人々や社会はどのように対応できるでしょうか。過去の気候変動を詳細に復元する学問である「古気候学」の最近のめざましい進歩によって、人類史上の画期をなすさまざまな時代に、現在の私たちには想像もつかない大きな気候の変動があったことが、明らかになってきています。特に、洪水や干ばつといった極端な状態の気候が10 年以上にわたって続くときに、飢饉や動乱が起きやすかったことが示されています。そうした大きな気候の変動に対して、私たちの祖先がどのように立ち向かい、打ち勝ち、あるいは敗れ去ってきたのか、歴史のなかには、地球環境問題に向きあう際の私たちの生き方に、大きな示唆を与えてくれる知恵や教訓がたくさん含まれている可能性があります。

本プロジェクトでは、縄文時代から現在までの日本の歴史を対象にして、まず時代ごと・地域ごとに起きた気候変動を精密に復元します。そして、当時の地域社会が気候変動にどのように応答したかについて、歴史学・考古学的に丁寧に調べることで、「気候変動に強い(弱い)社会とは何か」を明らかにすることをめざします。

どこで何をしているのか

写真1 台湾におけるヒノキの巨木からの年輪コアの採取

本プロジェクトでは、縄文時代から現在までの日本の歴史を主な研究対象にしています。日本の人々は弥生時代以来、水田稲作を主な生業としてきましたが、日本列島は梅雨期などに多大な雨をもたらす夏のアジアモンスーンの北限に位置しており、そのわずかな変動が、もともと熱帯の植物であった稲の生育などに大きな影響を与えます。また、日本には高い識字率や伝統的な家制度のもとで無数の古文書が残されており、高度成長期以来の開発にともない日本各地で発掘された多数の遺跡情報ともあわせて、膨大な歴史史料・考古資料が、気候変動に対する地域社会の応答の詳細な解析を可能にしてくれます。さらに近年、世界のなかでも日本を含むアジアモンスーン地域で特に効力を発揮する、新しい古気候復元の手法が開発されました。水田稲作に大きな影響を与える夏の降水量の変動が復元できる、樹木年輪セルロース酸素同位体比という指標です。本プロジェクトでは、日本とアジアの広域から、樹木年輪(写真1、 2)、サンゴ年輪や鍾乳石、アイスコア、湖底・海底堆積物、さらに古文書の天候記録などを取得して、詳細に気候変動を復元し、歴史史料(写真3)や考古資料と対比する研究を進めています。

|

|

|

| 写真2 樹木年輪試料の採取方法 | 写真3「天保凶歳日記」天保7年の冒頭 | 写真4 弥生時代の伐採の跡が残る埋没木(奈良県・中西遺跡) 酸素同位体比年輪年代法によって遺跡の木材の伐採・埋没年代を特定していくことで、気候変動に対する先史社会の対応が一年単位で議論できるようになる |

これまでにわかったこと

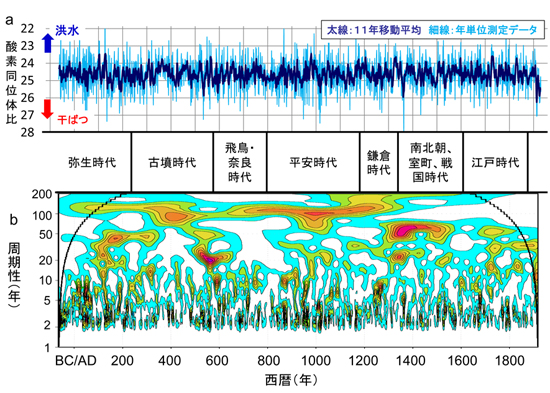

本プロジェクトでは、これまでにさまざまな時代のヒノキやスギの年輪試料(現生の樹木、地下の埋没木、建築古材、考古遺物などからなる)を日本全国で収集し、その酸素同位体比の分析を進めてきました。その結果、特に中部・近畿地方における夏の降水量の変動を、過去2000 年以上にわたって年単位で復元することに成功しました(図)。1 年単位で気候が復元できるようになったことで、まず、降水量の大きな変化(洪水や干ばつなど)があった年に、どのような歴史的出来事があったのか(なかったのか)を明らかにできます。さらに、どのような周期で気候が変動するときに人々が大きな影響を受けるのか(受けないのか)、たとえば、毎年のように異常気象が起きている場合と数十年間安定していた気候が突然変わってしまったような場合とでは、人々の反応にどのような違いが生じるかについても議論できます。図 からは、弥生時代や古墳時代の末期、南北朝時代などの中世の動乱期に、20 ~ 50 年周期の顕著な降水量の変動がみられ、数十年周期で気候が変動するときに、特に大きな影響がある可能性が明らかになってきました。現在、それらの時代に人々がどう応答したのかを、さまざまな歴史文書や考古資料を詳細に解析しながら、検討しています。

伝えたいこと

本プロジェクトで解明をめざしている「気候と社会の関係」は、歴史学や考古学に残された最大の検討事項のひとつであり、本プロジェクトは、日本史の理解を全面的に進展させる潜在力をもっています。しかし、私たちが一番強調したいことは、「気候変動に強い(弱い)社会」は、「環境変動に強い(弱い)社会」でもあると思われることです。過去に起きた気候変動と現在の地球環境問題は全く異なる原因をもちますが、「変化が起きたときに、社会がどう対応できるのか(できないのか)」という点で、両者は同じ構造をもっています。すなわち、本プロジェクトに期待される最大の研究成果とは、気候変動に対する人間社会の応答の詳細な解析に基づく、地球環境問題に対する人間社会の根本的な適応戦略の構築だと考えています。