アジア・太平洋における生物文化多様性の探究─伝統的生態知の発展的継承をめざして

![]()

大西正幸 総合地球環境学研究所

![]()

| BADENOCH, Nathan | 京都大学白眉センター |

| EVANS, Nicholas | The Australian National University |

| 藤田陽子 | 琉球大学国際沖縄研究所 |

| 石川隆二 | 弘前大学農学生命科学部 |

| 狩俣繁久 | 琉球大学法文学部・国際沖縄研究所 |

| 河瀬眞琴 | (独)農業生物資源研究所遺伝資源センター |

| KEMELFIELD, Therese Minitong | South Austrailan Museum |

| LAMA, Mahendra P. | Indira Gandhi Open University / Jawaharlal Nehru University |

| 宮城邦昌 | 沖縄県国頭郡国頭村奥郷友会会長 |

| 長田俊樹 | 総合地球環境学研究所 |

| PAPHAPHAN, Bualy | National University of Laos |

| RAI, Prem | University of Papua New Guinea |

| RIZVI, Syed Ali Raza | Laos Regional Office, IUCN |

| 島田隆久 | 前沖縄県国頭郡国頭村奥区長 |

| TANIS, James | Autonomous Bougainville Government |

| 津村宏臣 | 同志社大学文化情報学部 |

| 湯本貴和 | 京都大学霊長類研究所 |

![]()

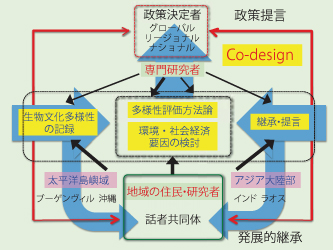

アジア・太平洋の多様性ホットスポットを対象に、ヒトと自然の相互作用環の中核をなす、生物文化多様性のメカニズムを明らかにすることをめざします。多分野の専門家と地域の住民や研究者とが協力しあって研究調査を行ない、豊かな自然文化資源をともに掘り起こしながら、環境の維持や破綻に関与する要因への理解を深めます。その過程で得られた統合知に基づき、伝統的生態知が次世代に発展的に継承されるような実践活動と政策提言を行ない、それぞれの地域の健全な社会と生態系の維持をはかることで、地球環境問題の解決に貢献します。

なぜこの研究をするのか

近年、生物多様性の喪失に加え、文化多様性の喪失が重要な地球環境問題であることが、広く認識されるようになりました。文化多様性とは、人類が長い歳月をかけて地球上の多様な自然環境に適応する過程で育んできた、適応戦略の宝庫です。それは各地の生態系を維持し、住民の健全な社会・精神生活を支える礎ともなっています。その喪失は地域の自然環境の管理・維持を困難にすると同時に、地球規模では人類の環境適応能力の劣化をもたらします。

そのような文化多様性の中核をなす、伝統言語をとおして何世代にもわたり受け継がれてきた生態知は、グローバル化が進むなか、次世代に継承されないまま急速に失われつつあり、とりわけ若い世代の間にきわめて深刻な社会問題を引き起こしています。生態知の継承は、地域の自然環境を管理するための精神的基盤を形成します。このような世代間の断絶が、地域の自然環境の管理にネガティブな影響を与えることは明らかです。未来を憂える心ある住民や研究者の間には、このような事態への緊急かつ組織的な取り組みを求める声が高まっていますが、各地の公的機関や国際機関、専門家たちが、そのような声に十分に答えているとはいえません。多様性ホットスポットは、地球上の生物多様性を維持するうえで、戦略的に最も重要な地域であるとされています。そのような地域での伝統的生態知の発展的継承は、地球環境問題における最重点課題のひとつだと考えます。

これからやりたいこと

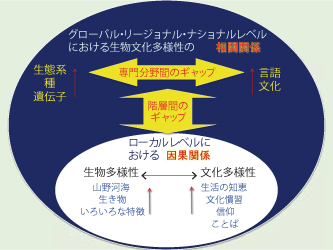

生物多様性と文化多様性は、日々の生活の場で密接な因果関係によって結ばれており、伝統的生態知の喪失は環境ガバナンスを弱体化させ生態系の劣化をもたらす、というのがこれらの地域の人々の多くに共通した認識であり、また本FS の前提となる仮説です。この2 つの多様性の間の関係については、マクロレベルでの相関関係をめぐる研究はありますが、地域住民の実感に即したローカルなレベルでの解明はあまり進んでおらず、両者の認識の間には大きなギャップがあります。本FS では、自然・社会条件の異なるさまざまな多様性ホットスポットを選び、学際的な専門家チームと地域の住民・研究者が密接に協力しあいながら、それぞれの地域の重要な自然文化資源をともに掘り起こし、地域の生態環境の維持や破綻に関与するさまざまな自然的・社会的要因を探ることをとおしてこの認識のギャップを埋め、地球環境学に貢献することをめざします。

主な対象地域は、太平洋では沖縄北部とブーゲンヴィル島南部、アジア大陸域ではラオス北部、インドの北東部(シッキム、北ベンガル)と中東部(ジャールカンド)です。調査項目の選定から実地調査方法のトレーニングに至るまで、特に現地の若い世代の住民や学生の参画のもとに研究を進め、それぞれの地域に合った教育・文化活動や地場産業の活性化をはかるとともに、国家レベルでの環境・文化政策に反映されるような政策提言を実践的に展開し、健全な社会と生態系の維持が両立できるようなシステムを構築していきます。

図1 プロジェクト概念図

図2 生物文化多様性認識のマクロレベルとローカルレベルにおけるギャップ