持続可能な食消費を実現するライフワールドの構築:食農体系の転換にむけて

![]()

Steven R. McGreevy 総合地球環境学研究所

![]()

| 秋津 元輝 | 京都大学大学院農学研究科生物資源経済学専攻 |

| 柴田 晃 | 立命館大学地域情報研究センター |

| 立川 雅司 | 茨城大学農学部地域環境科学科 |

| 谷口 吉光 | 秋田県立大学地域連携・研究推進センター |

| 稲葉 敦 | 工学院大学工学部環境エネルギー化学科 |

| 八木 絵香 | 大阪大学コミュニケーションデザイン・センター |

| 久野 秀二 | 京都大学大学院経済学研究科 |

| 須藤 重人 | 農業環境技術研究所 |

| 吉田 好宏 | 京都府農林水産部食の安心・安全推進課 |

| 星野 敏 | 京都大学大学院農学部地域環境学堂 |

| 辻村 英之 | 京都大学大学院農学研究科生物資源経済学専攻 |

| Raymond Jussaume | Michigan State University |

| Nicholas Jordan | University of Minnesota |

| Louis Augustin-Jean | The Hong Kong Polytechnic University |

| Keiko Tanaka | Kentucky University |

![]()

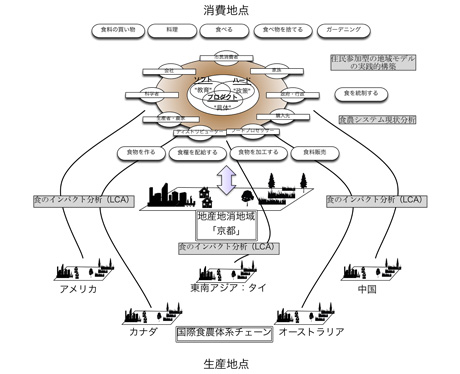

私たちの生活に欠かせない食は、生産、加工、流通、小売、調理の過程をつうじて、環境と深く関わっています。しかし、日本のような先進諸国の食農システムにおいて、消費と生産の距離は遠くなり、中間過程も複雑すぎて見えにくくなっています。この研究では、持続可能な食農システムへの転換を図るために、最終的な決定権をもつ消費場面を焦点として、環境分析やシステム分析を行うだけでなく、住民参加や政策設計などのアクション・リサーチの手法を用いて、成果を社会に埋め込むことをめざします。

なぜこの研究をするのか

今日、地球規模に拡大された食農システムは、工業的で多投入型の農業生産、複雑な加工過程、エネルギー浪費型の流通体系によって、地球環境に多様なマイナスの影響を与えているだけでなく、システム自体の存続にも不安を投げかけています。土壌劣化や生物多様性の低下、温室効果ガスの排出などは地球環境への悪影響です。栽培品種の多様性喪失や家族農業の減少などは、システムの脆弱性を高める要因となっています。日本の場合、私たちは食料の60%を海外に依存しているだけなく、現在の延長線上でTPP(環太平洋連携協定)が締結されれば、その依存度がさらに高まることも予想されます。このような工業的食農システムが進展したのは、このシステムで最終的な決定権をもつ、私たち消費者の責任でもあります。このままシステムがますます拡大・複雑化していくと、食の消費と生産との物的ならびに意識的距離がますます離れて、その持続可能性は低下するばかりです。そこで、食を私たちの日常の生活世界のなかに近い存在として取り戻し、食が自然環境や社会環境とつながっていることを確認できるような仕組みづくりが求められています。頭ではわかっていても行動に移せないという状況を克服するような、新しい食農システムが必要なのです。

何をどのように研究するのか

|

| 写真 日本のファーマーズマーケット |

私たちの最終的な研究プログラムには次の3つの柱があります。FS段階では、これらの実現にむけた準備をおこないます。

1)食農システム現状分析

未来に向けた食農システムを設計するには、まず現行システムの問題点を明確にしておく必要があります。持続可能性という観点からみた、食農システム各段階における問題点を、農業社会学、政治経済学、実験経済学、フードシステム論、消費者行動論などを駆使して明らかにします。海外における食農システム転換の動向についても情報収集します。

2)食のLCA(ライフサイクル・アセスメント)分析

食と農に関連する物質とエネルギー循環の実相を研究します。さらに、食の生産、加工、流通、小売、調理段階においては多様な選択肢がありますが、それらの方法の違いが環境に及ぼす影響について、生物多様性などの指標も考慮しつつ、シュミレーションをおこないます。

3)住民参加型の地域モデルの実践的構築

上記の2つ柱からの成果をもとにして、住民参加型で持続的な食農システムのための食の指標を作成します。京都府下を中心にモデル地域を設定して、ワークショップ形式で住民に働きかけをおこないながら、地域の実情と個性に見合った持続的食農指標を作成し、地域内のそれぞれの食品を評価するシステムを構築します。

|

| 図(クリックで拡大) 食消費と食生産の食農体系概念図 |