軍事環境問題の研究

![]()

田中雅一 京都大学人文科学研究所

![]()

| 上杉 健志 | 富士常葉大学 |

| AMES, Christophe | メリーランド大学UC |

| 越智 郁乃 | 福井大学産学官連携本部 |

| 北村 毅 | 早稲田大学琉球・沖縄研究所 |

| 中原 聖乃 | 中部大学 |

| 成定 洋子 | 学芸大学男女共同参画支援室 |

| 林 公則 | 都留文科大学 |

| 平松 幸三 | 京都大学 |

| 朴 眞煥 | 筑波大学日本語日本事情遠隔教育拠点 |

| 松島 健 | 京都大学人文科学研究所 |

| 宮北 隆志 | 熊本学園大学社会福祉学部 |

| 阿部 健一 | 総合地球環境学研究所 |

![]()

20世紀において生じた環境破壊や汚染の主な原因のひとつが、戦争における大量破壊兵器や化学兵器、核兵器の使用です。また、規模は小さいですが平時でも訓練中の事故、兵器開発にともなう実験、貯蔵の不備などで環境汚染が生じています。本FSの目的は、こうした軍事環境問題の実態を明らかにすると同時に、それらの解決に取り組む人々の実践を地域住民の視点から理解するところにあります。

なぜこの研究をするのか

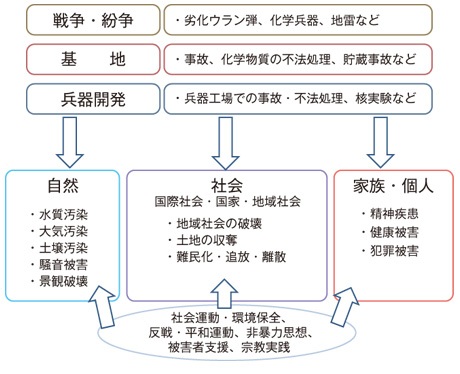

環境破壊はさまざまな理由で引き起こされます。無視できないのが戦争です。第一次世界大戦では機関銃、戦車、毒ガス兵器などの大量虐殺兵器が次々と生まれました。第二次世界大戦においては、空襲によって多くの市民が犠牲となっています。その最たるものが広島と長崎への原子爆弾の投下でしょう。本FSでは、戦争や化学兵器、核爆弾などの大量破壊兵器が引き起こす環境問題を「軍事環境問題」ととらえ、さまざまな視点からその実態の把握に取り組もうとしています(図)。

戦争が始まると、戦場となった地域では生活を破壊され、人々は住み慣れた土地を離れざるを得なくなり、見知らぬ土地で難民として暮らすことになります。ある地域に大量の難民が流入すると、人口が急増しその地域にもともと住んでいた人々の生活を逼迫させます。また、戦争が終わって故郷に戻っても、家屋や道路などが破壊されています。そのうえ、化学兵器や地雷、不発弾などのために、もとの生活にすぐ戻れるわけではありません。復興には長い年月がかかり、戦争で疲弊している当事国には環境問題を解決するような余裕はなく、国際的な支援を必要とします。

戦争や紛争だけがこうした軍事環境問題を引き起こすわけではありません。平時においても、軍隊は実弾を使って大がかりな訓練を行ない、軍事基地周辺では飛行機が墜落する事故、騒音被害、貯蔵設備の不備などから生じる水質汚染や土壌汚染によって、環境に多大な負荷をかけているという事実があります。それと同時に、多くの地域住民が不慮の事故の脅威や騒音問題で苦しんでいます。しかし、「お国のため」という言葉のもとで彼らの苦しみは無視され、その抗議の声は抑えられてしまいます。人々の声を丹念に拾い、軍事環境問題を地域住民の視点から考えようとすることも本FSの狙いです。

|

| 図 軍事環境問題の原因と内容、人々の取り組み |

何をどのように研究するのか

|

| 写真 韓国・平澤の軍事施設を取り囲む鉄条網(田中雅一撮影) |

軍事環境問題を扱うには、さまざまな学問分野が協力して研究を行なう必要があります。地域住民の生活や変化を知るためには、フィールドワークが不可欠なうえ、公文書館での資料を収集分析する必要もあります。また、工学や医学の力を借りて、人々の心身にどのような影響が生じているのかを明らかにしなければなりません。

軍事環境問題はいたるところに存在しますが、本FSでは、日本と韓国の軍事基地や過去の戦争(朝鮮戦争と沖縄戦)が引き起こしてきた環境問題を主たる対象にしています。また、短編の映像資料の作成も計画しています。