生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会-生態システムの健全性

![]()

奥田 昇 京都大学生態学研究センター

![]()

| 谷内茂雄 | 京都大学生態学研究センター |

| 岩田智也 | 山梨大学生命環境学部 |

| 伴 修平 | 滋賀県立大学環境科学部 |

| 大園享司 | 京都大学生態学研究センター |

| 陀安一郎 | 京都大学生態学研究センター |

| 佐藤祐一 | 滋賀県琵琶湖環境科学研究センター |

| 脇田健一 | 龍谷大学社会学部 |

![]()

本FSは、栄養バランスの不均衡によってもたらされる地球環境問題を解消するために、流域内の栄養循環を促進する生物多様性の機能を保全し、持続可能な流域圏社会―生態システムを構築することをめざします。具体的には、(1)流域生態系の栄養循環機能を評価する認識科学的手法、(2)地域住民が行政や科学者と一体となって内発的に自然再生に取り組む流域ガバナンスの手法を検討します。

なぜこの研究をするのか

人類は、化石資源からエネルギーを生産し、大気から窒素肥料を作り出す技術によって、急速な人口増加と社会発展を遂げました。しかし、炭素や窒素などの栄養元素の過剰消費は、地圏―生命圏の「栄養バランスの不均衡」をもたらし、温暖化や窒素汚染などの地球環境問題を引き起こしました。そして今、第三の栄養元素である「リン」が引き起こす新たな問題が顕在化しつつあります。水を介して運搬されるリンは、いったん海洋に流出すると自然循環するのに数千万年の歳月を要します。したがって、化学肥料や農産物として流域で消費・排出されたリンは、実質的に一方通行の運命をたどります。現代社会におけるリンのグローバルな輸送・大量消費は、流域生態系に深刻な富栄養化を引き起こすばかりでなく、食の安全保障や社会の持続的発展をも脅かしかねません。これらの地球環境問題を未然に防ぐには、流域内の栄養循環を高める社会―生態システムの構築が不可欠です。

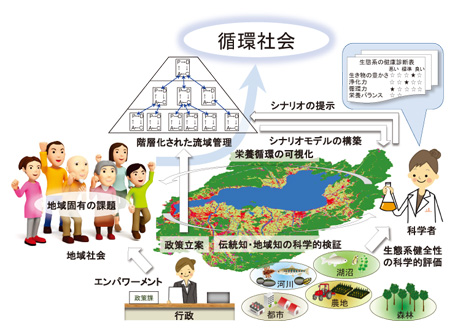

本FSでは、持続可能な循環社会を流域住民の共通の関心事ととらえ、社会と科学の共創をとおして、地域社会の健康・幸福と生態系の生物多様性・栄養循環機能を相互依存的に促進する階層的流域ガバナンスのしくみを提案します。

何をどのように研究するのか

「流域動脈説」に基づいて、生物多様性が駆動する栄養循環機能を指標とした生態系の健全性評価を行ないます(図1)。流域動脈説とは、流域に張りめぐらされる複雑な水系網を生命体の血管系になぞらえ、陸―水境界面を介して交換される栄養元素の循環を、「駆動因子である生物群集」と「制御因子である人間社会」の相互作用環としてとらえる概念です。まず、流域生態系の栄養循環機能を浄化力・循環力・栄養バランスの観点から評価する指標群を開発します。次に、生物多様性の保全と栄養循環機能の回復に役立つ地域の活動事例に焦点を当て、指標群に基づいて地域生態系の健全性を可視化・地図化することにより、地域住民の主導による順応的な流域管理を促します(図2)。主たる調査フィールドは、アジアの古代湖として世界有数の生物多様性を誇る琵琶湖とその流域社会です。また、グローバル化にともない地球環境問題が深刻化するアジアの発展途上地域の流域社会を対象とした比較研究も実施します。本FSの成果を社会に適用することによって、流域スケールで栄養循環を回復し、地域の課題と地球規模の環境問題をともに解決することをめざします。

|

| 図1 生物多様性が駆動する流域生態系の栄養循環。黄色の矢印は、生態系における炭素(C)・窒素(N)・リン(P)など栄養元素の代謝回転を表し、赤色の矢印は、生き物による物質循環経路を示す |

|

| 図2 循環社会の構築を目標とした階層的流域ガバナンス |