東南アジア沿岸域におけるエリアケイパビリティーの向上

![]()

石川智士 総合地球環境学研究所

![]()

高木 映 総合地球環境学研究所

![]()

| 河野泰之 | 京都大学東南アジア研究所 |

| 黒倉 壽 | 東京大学大学院農学生命科学研究科 |

| 池本幸生 | 東京大学東洋文化研究所 |

| 有元貴文 | 東京海洋大学大学院海洋科学技術研究科 |

| 宮本佳則 | 東京海洋大学大学院海洋科学技術研究科 |

| 宮田 勉 | 水産総合研究センター中央水産研究所 |

| 山田吉彦 | 東海大学海洋学部 |

| 武藤文人 | 東海大学海洋学部 |

| 吉川 尚 | 東海大学海洋学部 |

| 川田牧人 | 中京大学現代社会学部 |

| 松岡達郎 | 鹿児島大学水産学部 |

| 江幡恵吾 | 鹿児島大学水産学部 |

| TUNKIJJANUKIJ, Suriyan | カセサート大学水産学部 |

| MUNPRASIT, Ratana | タイ水産局東部海域海洋資源研究開発局 |

| PORNPATIMAKORN, Somnuk | 東南アジア漁業開発センター訓練部局 |

| ALTAMIRANO, Jon P. | 東南アジア漁業開発センター養殖部局 |

| BABARAN, Ricardo | フィリピン大学ビサヤ校 |

![]()

| 岡本侑樹 | プロジェクト研究員 |

| YAP, Minlee | プロジェクト研究員 |

| 渡辺 一生 | プロジェクト研究員 |

![]()

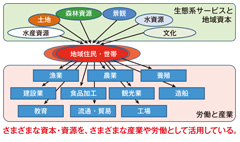

住民と自然の関係性向上が、持続的な生態系サービス利用と地域開発を両立させる鍵であるという仮説に基づき、東南アジアの沿岸域を対象として自然資源の利用と地域開発の可能性について研究しています。さまざまな地域で、住民、行政、研究者の協働によるケーススタディーを実施し、未来可能性を探るためのエリアケイパビリティーの調査手法と社会実装に向けたガイドラインの作成をめざします。

なぜこの研究をするのか

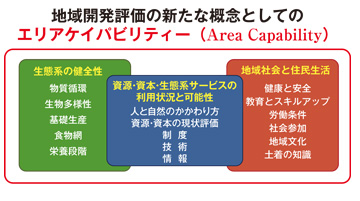

世界人口の6 割以上が沿岸域に暮らし、そこで暮らす人々は生態系がもたらす財やサービスに依存しています。沿岸域の生業としては、漁業を基礎とする水産業が一般的である一方で、物流拠点としての港湾や防災・減災を目的とした沿岸整備など、水産業以外の活動は、沿岸生態系や漁業資源にきわめて大きい影響を与えます。これまでの沿岸域資源管理や開発に関しては、水産業は水産分野で、沿岸建設は工学分野でといったように分野別の対応が一般的でした。しかし、沿岸社会にとって重要な生態系の健全性とそれがもたらす多種多様な財やサービスは、分野を問わずに恩恵をもたらす一方で、さまざまな活動によって影響を受けます。本プロジェクトでは、沿岸社会のこうした現状をそのままとらえ、分野横断的・学際的に沿岸社会の開発と生態系保全をどのようにとらえるべきか、また、そのためには何をどのように調べ評価すべきかを、地域住民との協働で明らかにし、それをもとに、エリアケイパビリティーという概念の形成とエリアケイパビリティーを地域開発へと利用するためのアプローチの構築をめざしています。

どこで何をしているのか

本プロジェクトでは、タイとフィリピンを中心に、東南アジアを対象としています。東南アジアの沿岸域は、世界の海のなかでも生物多様性・生産性がもっとも高く、伝統的な社会と近代的な社会、先進国的な側面と途上国的な側面が混在しています。また、多種多様な生物が共存する東南アジア諸国の沿岸域利用は非常に多様であり、同じ気候区分や類似の自然特性を有していながら、土地利用、資源利用や漁業のあり方にさまざまな違いが生じています。この地域における沿岸資源管理と開発の両立を図ることによって、ほかの地域にも適応可能なガイドラインを作成することができると考えています。

|

| 図1 エリアケイパビリティーの概念 |

本プロジェクトでは、タイのカセサート大学、タイ水産局、フィリピンのフィリピン大学ビサヤ校、ならびに東南アジア漁業開発センターなどの組織と、タイの定置網漁業者グループやフィリピンの漁民組織などの住民組織と連携を取りながら、現地活動を実施しています。

伝えたいこと

これまでにも、生態系やそれがもたらす財やサービスの重要性はさまざまな場面で強調されてきました。また、その価値評価を貨幣価値で評価し、市場メカニズムを活用した保全や地球環境問題の解決へつなげる試みがなされてきています。私たちは、これらの取り組みだけでは、現在直面している地球環境問題の解決に十分ではないと感じています。特に、途上国や過疎地域などでは、まずは生活を守ることが最優先であり、環境が重要だと理解していても地球環境問題の解決への活動が広がりにくいのが現状です。加えて、景観や伝統、地域のコミュニティなど、貨幣価値による評価に適さないが、きわめて重要なサービスや財が常に存在します。

|

| 図2 実証研究の実施体制 |

本プロジェクトでは、環境保全の取り組みは、地域開発や活性化と一体となって行なうべきであるという立場をとっています。また、生態系がもたらす財やサービス、それらを活用するために必要な地域社会の価値は、貨幣価値による評価ではなく、住民の生活向上の可能性を高めることへの貢献度によって評価することをめざしています。

|

| 図3 東南アジア沿岸域における生態系サービスの利用状況 |

|

| 図4 主な調査対象地域 |

これからやりたいこと

生態系の健全性と持続性を確保しながら、地域住民の生業の拡大や多角化につなげる方策は、ひとつではありません。タイでは日本型村張り定置網を導入することを契機として、住民の組織化や生活向上を図り、そのうえで環境や生態系モニタリングを実施しています。フィリピンでは、住民参加型の放流事業やマングローブ林再生活動を展開することで、生活向上と環境改善をめざします。こういった具体的な活動の積み重ねによって、私たちがめざしている保全と開発の調和に向けた活動の指針やその評価方法が明らかとなると期待しています。

|

|

| 写真1 タイの村張り定置網のようす | 写真2 タイの住民組織による共同販売店 |

|

|

| 写真3 フィリピンでの過密漁業 | 写真4 フィリピンセミナーのようす(2012年) |