●風水土イニシアティブ 基幹研究プロジェクト

統合的水資源管理のための「水土の知」を設える

![]()

窪田 順平 総合地球環境学研究所

![]()

濱崎宏則 総合地球環境学研究所

![]()

| 水谷正一 | 宇都宮大学農学部 |

| 寳 馨 | 京都大学防災研究所 |

| 田村うらら | 京都大学人文科学研究所 |

| 長野宇規 | 神戸大学大学院農学研究科 |

| 鏡味治也 | 金沢大学人間社会研究域人間科学系 |

| 内藤正典 | 同志社大学大学院グローバル・スタディーズ研究科 |

| 髙宮いづみ | 近畿大学文芸学部 |

| 中村公人 | 京都大学大学院農学研究科 |

| 仲上健一 | 立命館大学政策科学部 |

| 秋山道雄 | 滋賀県立大学環境科学部 |

| AKCA, Erhan | アドゥヤマン大学(トルコ) |

| CULLU, Mehmet A. | ハラン大学(トルコ) |

| BERBEROGLU, Suha | チュクロバ大学(トルコ) |

| SETIAWAN, Budi I. | ボゴール農科大学(インドネシア) |

| RAMPISELA, Agnes | ハサヌディン大学(インドネシア) |

| ABOU EL FOTOUH, Nahla Zaki | 国立水研究センター水管理研究所(エジプト) |

| ABOU EL HASSAN, Waleed H. | 国立水研究センター(エジプト) |

![]()

| 今川智絵 | プロジェクト研究員 |

| 橋本(渡部)慧子 | プロジェクト研究員 |

| 加藤久明 | プロジェクト研究推進支援員 |

| 小山雅美 | プロジェクト研究推進支援員 |

![]()

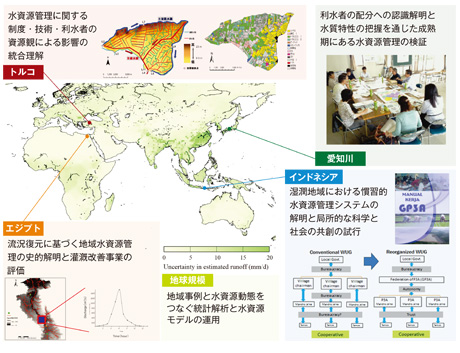

およそ20年前に提唱された統合的水資源管理は、現実の水問題解決に十分寄与しておらず、人間活動が及ぼす影響の地球規模での評価と、その社会への適用という点で課題を抱えています。この課題を克服すべく、本プロジェクトは4つの研究対象地域においてステークホルダー(利害関係者)と協働した水管理の調査・研究を進めています。最終的にはその知見を統合して、地球規模での水資源アセスメントを実施するとともに、それに基づいた望ましい管理の指針を地域に提示することをめざします。

なぜこの研究をするのか

人類が利用できる地球上の水資源は、ごく一部の淡水に限られていますが、今日ではその量を確保するだけでなく、安全に利用できる質を確保し、健全な流域水循環や生物多様性の保全も急務となっています。有限な水資源を持続的に利用していくためには、関係する多様な資源の調整を図りながら、開発や管理を進めていく統合的水資源管理(IWRM:Integrated Water Resources Management)が有効であるとされています。しかし、IWRMは、多様なステークホルダーが関与する管理の枠組みとして提案されたにもかかわらず、人間活動が水資源環境に与える影響の評価と、地域社会への適用という点で課題を抱えています。また、IWRMの目標においては、水の「量」に対して安全に利用できる「質」の確保へのウェイトが増しつつあります。地域単位にかかわらず地球規模においても、農業・工業・生活用水の量や質と流域環境を考慮した水資源管理のあり方が問われています。

このような背景をふまえ、本プロジェクトでは、IWRMを社会に適用するための基礎となる地域の水資源管理と、それを実現する知識の構造や機能を明らかにすることを目的としています。具体的には、農業・工業・生活用水を支える施設・制度・組織による管理構造と機能および成立の基本要件を提示します。特に、多様な利水者の関係を反映した管理構造に着目し、その具体的内容や成立要件をふまえたうえで、科学と社会の連携による「水土の知」の共創を経て、望ましい地域の水資源管理として成果を発信することを目標とします。その際には、地域の管理と効果を評価する指標を開発し、具体的な目標設定や実現手法の検討に寄与するツールを提示します。さらに、地域の水資源管理が、その流域や仮想水貿易を介して地球規模の水資源動態に及ぼす影響を評価します。最終的には、未来設計を検討する科学的な根拠に基づく材料を、多様なステークホルダーに示し、地球環境問題の解決に資することをめざしています。

どこで何をしているのか、伝えたいこと

これまでは、(1)地域研究の成果を統合するための方法論を構築し、各調査研究対象地域の位置づけを明確なものとし、(2)各地域からの知見を統合する「水土の知」の共創と地球規模水資源アセスメントを用いた具体的な成果統合体制を整備しました。また、各地域においては、観測調査による科学的な解明を図り、これを根拠としてステークホルダーと協働で設計科学型の「科学と社会の共創の試行」を行ないました。

トルコでは、民営化が進展する反面、情報分断や責任所在が不明確であるといった問題を明らかにしました。同時に、河川流況と排水水質、土地利用調査を進め、流域水環境と土地生産性の悪化要因が過剰な灌漑用水と肥料使用にあることを明らかにしました。

インドネシアでは、バリ島のスバックの実態調査により、自主的とされてきた管理組織が、公共政策の制度下で協同組合へと変化している実態とそのメカニズムを解明しました。また、南スラウェシにおいて個別農家や地方自治体関係者、現地NGOなどの協力を得た「科学と社会の共創」を実践する体制を構築しました。

エジプトでは、古代のベイスン灌漑から近代までの地域の水資源管理における共同の形成過程を史的に検討するアプローチを採用しています。ナイル川流況とベイスン灌漑における水動態を再現する水文モデルの開発と、近年の灌漑改善事業の分析を進めました。

琵琶湖東岸の愛知川では、永源寺ダムの受益地における水文観測調査などから、ダム建設後の水資源管理の変化過程と営農形態の変化が水需要の規定要因となっていることを確認しました。そして、地域事例と水資源動態をつなぐ統計解析と水資源モデルの運用では、自然環境と社会経済の両方を含む評価軸を用いて、地球規模での調査対象国の位置づけを明らかにしました。同時に、IWRMの具体的な提案に不可欠なモデル予測値に対する不確実性評価の試行として、ベイズ不確実性解析を援用した地球規模水資源予測の不確実性評価とパラメータ感度解析を行ない、予測値の幅の大きな地域が特定され、今後のモデル改良などに関する知見が得られました(図)。

これからやりたいこと

今後はまず、各研究対象地域での観測調査を継続しながら、「水文・社会経済統合型モデル」の構築に向けた定式化に取り組みます。具体的には、水量や水質、流況などの水文学的観測調査による科学的見解と、インタビューやアンケートなどの社会経済面に関する調査によって明らかにされる、人間の意思決定様式との統合を図ります。その際には、ステークホルダーと積極的に協働しながら、各地域の水管理に関する知見を定性・定量的に記述して、そのモデル化を進めます。これにより、水資源の動態とステークホルダーの意思決定が連動する新しい水資源モデルを創造できると考えています。

このモデルを活用して、本プロジェクトでは科学と社会のそれぞれに具体的成果を発信することをめざします。科学に対しては学術的革新である設計科学指向型の水資源アセスメントを、社会に対しては社会実装可能な地域水資源管理計画を提示します。前者においてステークホルダーの意思決定が将来の水資源動態に与える影響をこれまでより明確に示し、それをふまえて後者が、地域において望ましい持続可能な水資源管理の指針を具体的に提案します。