資源の乱開発問題に対して考古学者の立場から積極的に発言する必要性を提言した世界考古学会議決議案を提出しました。また、2016年京都アグロエコロジー宣言を起草・発信するとともにアグロエコロジー冊子の日本語訳を出版し、在来知研究とオルタナティブな生産活動との接点作りを行ないました。さらに、国際的な研究者組織であるIHOPE(Integrated History and Future of Peopleon Earth)のホームページにプロジェクト概要が掲載されました。

研究プロジェクトについて

経済活動の多様性とその規模、長期的持続可能性は密接に関係しています。本プロジェクトでは、考古学、古環境学、人類学、生態学、農学などの立場から過去と現在の事例を検討し、地域に根ざした食料生産活動がなぜ重要なのか、それを機能させるためには何が必要か、さらに、このような議論が成長パラダイムから持続可能パラダイムへの転換にあたってどのような意義を持つのか、について考えました。

何がどこまでわかったか

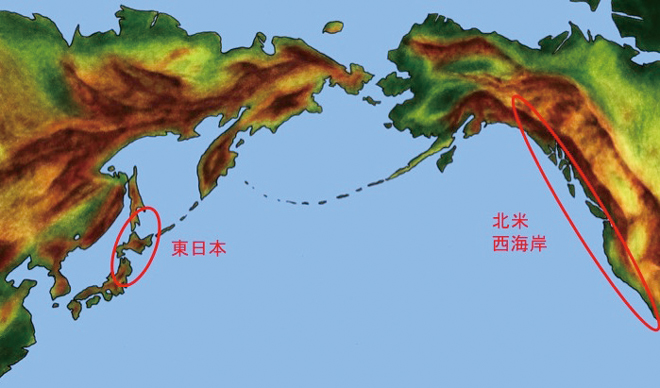

本プロジェクトの出発点は、「高度に特化された大規模な生産活動は、短期的にはより大規模のコミュニティを維持することを可能にするが、生産活動の多様性の減少は、長期的には経済システムとそれにともなうコミュニティの脆弱性を高める」という仮説でした。この仮説について、考古学を中心とした長期変化班と、現代の事例を検討する民族・社会調査班の両者から検証を試みました。主なフィールドは、東日本と北アメリカ西海岸(北米北西海岸地域~カリフォルニア)を中心とする北環太平洋地域です(図1)。

図1 主な研究対象地域

- (1)長期変化班

- (2)民族・社会調査班

- (3)実践・普及・政策提言班

生業活動の多様性とそれにともなうコミュニティ規模の時間的変化を、複数の指標から検討し、考古学的証拠が上記の仮説と一致するかどうかを調べました。日本の縄文時代前期~中期(約6000~4400年前)の研究では、青森県を中心とした石器組成の分析や14C年代測定、海底コアの古水温解析・花粉分析などの成果に基づき、前期後半~中期前半にかけて植物質食料への依存度が強まって食の多様性が減少したと考えられること、さらに、北東北における中期後半の大遺跡の減少は、食の多様性の減少に後続し、約4300年前の寒冷化よりは数百年早くおきたことを確認しました。

北米北西海岸とカリフォルニアにおける比較研究では、縄文の事例とは異なり、食の多様性の減少は確認されず、推定人口にも大きな減少は認められませんでした。これらは、多様性の維持が文化の長期的持続性につながった事例と解釈できます。

民族・社会調査班では、岩手県宮古市~三陸沿岸と福島県内の原発事故による低線量放射性物質汚染地域に重点を置いてフィールド調査を行ないました。その結果、災害や環境変動に強い社会構築のためには、柔軟で小回りの効く、多様性、ネットワーク、自律性を維持したシステムがきわめて重要であるとの結果が得られました。特に福島県の事例では、在来知に基づいた多様性の維持とネットワークが原発事故被災後の活動の原動力となり、農業とともに小規模太陽光発電などの多角的な生産活動を行なうなどの新たな試みが始められていることがわかりました。

比較研究としては、カリフォルニア、アラスカ、マーシャル諸島等において、先住民族グループをはじめとする小規模コミュニティのメンバーや、有機農家をはじめとする小規模食料生産者にインタビューを行ないました。在来知にもとづいた食の多様性と社会ネットワークが部族主権や食料主権の概念と結びついて、持続可能パラダイムへの転換につながる新たな流れが生まれていることがわかりました。

考古学を含めた長期的な視野から環境問題を論じる講演会、環境保全型農業・漁業を推進する実習授業や地域セミナー、在来知と科学知との接点を地域の方々とともに考えるワークショップなどを日米両国のフィールドで開催しました。また新しい方法論として、シダ植物を用いたヒ素土壌汚染の浄化技術開発等を行ないました。

私たちの考える地球環境学

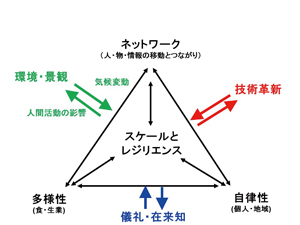

図2 システムのスケールとレジリエンスに関する研究の枠組み

本プロジェクトは、システムの持続可能性とレジリエンス(弾力性・回復力)の議論に貢献することをめざして、食と生業の「多様性」に関する仮説から出発しました。研究を進めるにつれて、「ネットワーク」と、地域や個人の「自律性」が、新たなキーワードとして浮かび上がってきました。さらに、多様性・ネットワーク・自律性がシステムの規模とそのレジリエンスに与えた影響を検討する過程で、儀礼・在来知や技術革新を含めた文化の諸側面と、環境との相互関係を検討する枠組みができました(図2)。特に、考古学と民族学を専門とするメンバーが主体となって、環境と人間との相互作用について、人々の活動や暮らしが、道具や住まい、そして地域の景観にどのように反映されているのかを考えながら研究を進めました。

新たなつながり

プロジェクトリーダー

| 氏名 | 所属 |

|---|---|

| 羽生 淳子 | カリフォルニア大学バークレー校教授 |