研究プロジェクトについて

東アジアモンスーン地域に形成された水田̶森林複合景観(里山)の機能と維持管理システム、および社会経済的背景を多国間で比較し、類似した起源を持つ里山が利用法や社会状況によって多様な形態に分化していくプロセスを明らかにします。里山を循環型生産形態の一つとして再評価し、大きく変貌する消費者ニーズに対応しながら生物多様性維持機能や生態系サービスを維持していくための処方箋を提示することを最終的な目標としています。

なぜこの研究をするのか

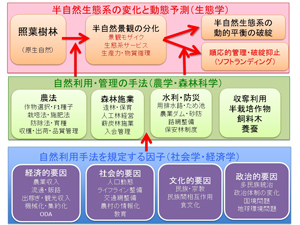

東アジアモンスーン地域には世界人口の40%以上が集中し、今世紀末にはさらに倍増すると予想されています。同地域では伝統的農林業によって形成された水田 - 森林複合景観(いわゆる「里山」)が高い生物多様性と良質の生態系サービスを提供する基盤になってきました。東アジアの里山はもともと生産ポテンシャルの高い照葉樹林に人為的な利用を加えることで成立した半自然生態系で、本来は変化しやすい不安定な生態系を社会・経済的要請に基づく資源管理によって「動的平衡」といわれる状態に人為的に保ってきたものです。すなわち、人間の継続的かつ適切な利用が行なわれなければ、里山生態系は別の姿・機能を持った生態系へと変化を余儀なくされます。

近年のアジア諸国における社会・経済的状況の激変や気候変動により、従来の里山維持管理システムが立ちゆかなくなる事態が多くなり、この傾向がより強まれば地球レベルでの生物多様性や自然と関わる文化の損失となるであろうことは容易に予想されます。そこで、本FSでは、東アジアの里山を統一的な手法により再評価し、大きく変貌する消費者のニーズや農法の進歩に対応しながら、里山の生物多様性や生態系サービスを維持していくための処方箋を提示することを目標とした総合的研究を行ないます。

これからやりたいこと

写真1 東アジアモンスーン地域の典型的な棚田-里山景観の例(ラオス北東部)

東アジアモンスーン地域、特にヒマラヤ山脈南側からインドシナ半島北部・中国南西部を経由して日本にいたる地域には、日華区系(Sino-Japanese)と呼ばれるシイやカシを中心とした照葉樹林の森がベルト状に広がっています。この地域は、稲作を中心とした里山利用の発祥の地であり、「照葉樹林帯文化」と呼ばれる一連の文化を日本に伝搬させる通路ともなりました。本FSでは、日本、韓国、中国、ラオス、タイ、ネパールの6カ国の里山を調査しますが、特に、稲作の起源に近く現在でも最も古典的な里山利用が営まれるラオス北東部とタイ北部を重点エリアとして取り上げ研究を行なっていきます。この研究では1:自然環境(特に物質循環)と生物多様性、2:農法・森林施業・土地利用様式、3:社会・人口動態と資源需要、の3層に分けた調査を行ないます。これら因子の相互関係を分析・考察した上で東アジアの里山の近未来を予測するモデルを作成するとともに、JICAや現地の生産団体、環境NPOなどと連携した実践的研究体制により今後の予想される変化に対応するための具体的行動計画の策定に繋げていきます。

メンバー

FS責任者

| 氏名 | 所属 |

|---|---|

| 本間 航介 | 新潟大学農学部 |

主なメンバー

| 氏名 | 所属 |

|---|---|

| 永田 尚志 | 新潟大学研究推進機構 |

| 満尾世志人 | 新潟大学研究推進機構 |

| 岸本 圭子 | 新潟大学研究推進機構 |

| 吉川 夏樹 | 新潟大学農学部 |

| 伊藤 亮司 | 新潟大学農学部 |

| 佐藤 康行 | 新潟大学人文学部 |

| 寺尾 仁 | 新潟大学工学部 |

| 山村 則男 | 同志社大学文化情報学部 |