研究プロジェクトについて

再生可能資源の利用可能性を飛躍的に高めるためには、地域資源を有効に活用する分散型システムの技術とその望ましい適用規模が重要なを握ると考えます。本FS は、貧困に苦しむ途上国農村における水とエネルギー供給を同時に改善させるインフラ技術に着目し、技術的、社会的、文化的な要因の中で最適な規模にとって何が重要かを理解した上で、現在の最適な規模をさらに小型化するための課題を抽出します。

なぜこの研究をするのか

写真1 ネパール山岳地帯での水汲み

ネパールの山岳未電化地帯の女性や子供が1日何時間もかけて急峻な傾斜を水汲みするような地域において、太陽光発電ポンプによるコミュニティ給水システム(SWPS: Solar Water Pumping System)の導入が試みられています。SWPSに対しては強い需要があり、実際に導入された村では一定の便益がもたらされていますが、普及にはいくつかの困難があります。ひとつは技術的な課題、もうひとつは集団意思決定に関する課題です。技術的に大きな課題は、それぞれの地域で地理的、水文学的条件と需要規模に応じて毎回異なる技術設計が必要となることです。また、現在のシステムの基本構成は天候に大きく左右されるもので、給水サービスは安定しません。太陽光で発電した電気はそのままポンプの駆動のみに使われ、天候によって貯水タンクが溢れ続けることもあれば、何日も空になってしまうこともあります。これに対して集団意思決定に関する課題とは、コミュニティのどの範囲(何世帯)でまとまって給水システム導入の検討をするか、初期費用はどう調達して、最終的にどのように負担するか、水量や利用時間などの割当て、維持管理方法や費用負担を含めて導入された給水システムを使うルールづくり、などの集団意思決定にかかる課題です。例えばネパールでは、これまで水源を分けてきた複数のカーストが混在する村、地理的には村を跨いで隣の村の一部住民と給水システムを導入した方が合理的な村などでこうした困難が大きくなります。

本FSでは、これまでに研究を行なってきたSWPSの事例から着想し、水とエネルギー供給を同時に達成するインフラ技術の技術的課題、集団意思決定の課題をあわせて検討することによって、どのように適用可能性を高めるかに挑みます。大きな研究課題は、技術的なスケールメリットと社会的なスケールデメリットのバランスを考えて最適な規模を明らかにすることです。最も困難な貧困地域で普及可能な技術やその導入方法が確立されれば、他の地域の自然資源の有効活用にとっても大きな影響を与えることが期待されます。

これからやりたいこと

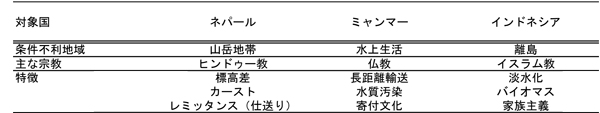

本FSでは、途上国の条件不利な地域コミュニティにおいて導入する再生可能エネルギーを利用した水とエネルギー問題を同時に改善する技術の選択と導入のための意思決定プロセスに着目して、社会的に望ましい技術システムの規模を研究します。具体的には、(1)地域で活用できる資源賦存量の評価に基づく多様な複合技術システムの検討、(2)水やエネルギー供給の改善によるインパクト評価、(3)文化・宗教・互恵関係・利他性と公共財の導入・維持管理のための社会的費用、について検討した結果を集約し、技術導入における社会的な効率性を検討します。また、外部からの技術導入に対するコミュニティ住民を含む利害関係者の協働のあり方についても研究対象とします。表1にあるように、本FSではネパールの山岳民族、ミャンマーの湖上生活者、インドネシアの離島住民を対象とし、比較検討することによってより一般性の高い結論を得ることをめざします。

表1.研究対象地域

メンバー

FS責任者

| 氏名 | 所属 |

|---|---|

| 金子 慎治 | 広島大学大学院国際協力研究科 |

主なメンバー

| 氏名 | 所属 |

|---|---|

| 谷口 真人 | 総合地球環境学研究所 |

| 吉田雄一朗 | 広島大学大学院国際協力研究科 |

| 川田 恵介 | 広島大学大学院国際協力研究科 |

| 後藤 大策 | 広島大学大学院国際協力研究科 |

| 造賀 芳文 | 広島大学大学院工学研究院 |

| 今井 剛 | 山口大学大学院創成科学研究科 |

| 伊藤 高弘 | 神戸大学大学院国際協力研究科 |

| 豊田 知世 | 島根県立大学総合政策学部 |

| 伊藤 豊 | 秋田大学大学院国際資源学研究科 |

| 小松 悟 | 長崎大学多文化社会学部 |

| 山本 裕基 | 長崎大学大学院水産・環境科学総合研究科 |

| 佐藤 寛 | アジア経済研究所新領域研究センター |

| Ram Prasad Dhital | Alternative Energy Promotion Centre (AEPC), Ministry of Population and Environment (MoPE), Nepal |