2050年の世界人口は97億人と推定されています。しかし、排出されるし尿・排水・廃棄物をどう扱うか(本研究ではサニテーションと呼ぶ)の議論は十分とは言えません。地球に多くのヒトが住むと、サニテーションは公衆衛生、環境・生態系管理に加え、物質循環・資源管理を左右する重要な要素となります。一方、36%の人が適切なサニテーションを持てない現状もあります(2013年、国連レポート)。サニテーションは、Stage1(外で用をたし、自然の自浄作用(環境容量)に依存、開発途上国の状態)とStage2(し尿を生活圏から分離・処理し、生態系に影響なく排出。先進諸国の現状)に分けることができます。ミレニアム開発目標はStage1から2への移行を指向しましたが、途上国の中には、国・地方自治体の総合能力が必要とされるStage2への移行が難しい国もあります。一方、日本等の先進国では、低経済成長・人口減少により下水道などのインフラの維持が難しくなる予想があります。また、Stage2は技術優先で、地域特性や人々の価値観を十分に考慮しているとは考えられません。増加し続ける世界人口と人の健康・環境負荷低減・食糧増産・資源管理の関係性の中で次世代のサニテーションが必要とされています。

研究プロジェクトについて

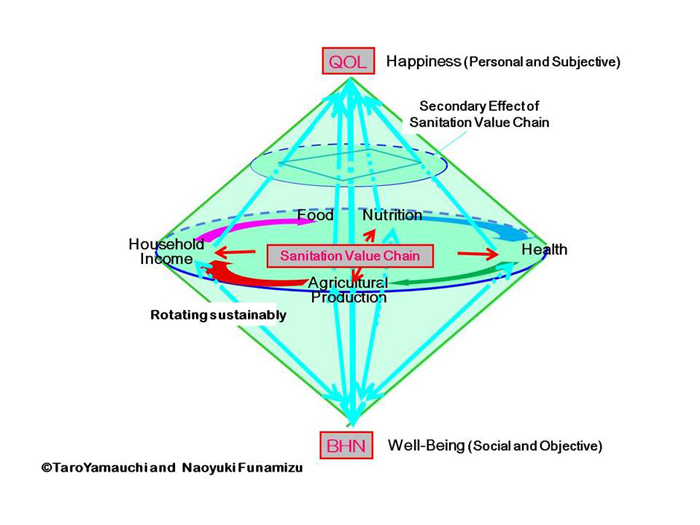

先進国と開発途上国の共通の目標として、「価値連鎖サニテーション」を提案します。課題を抱える開発途上国と日本を対象に、個人の生きがい(Happiness)や健康、地域のし尿・排水・廃棄物に対する規範・文化・伝統・気候・農業・経済とサニテーションの関係を知り、サニテーションにかかわる価値連鎖の共創を目指します。「サニテーションは『価値』の創造である。単なる技術ではなく、ヒトや地域の価値連鎖そのものである」という視点を基本にします。

なぜこの研究をするのか

何をどのように研究するのか

先進国と開発途上国の共通の目標として、「価値連鎖サニテーション」を提案します。具体的には、計画①サニテーションを地域の人たちの生活との関係で捉えなおします。そして、計画②環境条件、価値指標、時間を座標軸としたサニテーション技術のマッピングを行います。最後に計画③対象地域を選定し、サニテーション価値連鎖の提案と共創の実証を行います。

計画①では、現地調査により、地域の環境条件がどのように現状のサニテーション価値連鎖と関係しているか解析します。特に、サニテーション価値連鎖と「価値を測る指標」(個人:健康、happiness、経済、地域:公衆衛生、資源循環量)との関係に注目します。

計画②では、「環境条件」、「価値を測る指標」から多様なサニテーション技術を分類します。

計画③では、北大の研究リソース(ザンビア、ブルキナファソ、インドネシア、石狩川流域)の中から適切な地域を選定します。サニテーションに関連する主体群の個々の価値連鎖を把握します。これらの価値連鎖がうまく結びつくような条件を探しながら、地域の関連する主体とサニテーション価値連鎖の共創を目指します。

公衆衛生・保健学、衛生工学、農学、経済学、社会学、人類学の専門家でチームを作ります。

(図1):ヒトのHappinessを大事にしたサニテーション

メンバー

FS責任者

| 氏名 | 所属 |

|---|---|

| 船水 尚行 | 北海道大学大学院工学研究院 |

主なメンバー

| 氏名 | 所属 |

|---|---|

| 池見 真由 | 北海道大学大学院経済学研究科 |

| 伊藤 竜生 | 北海道大学大学院工学研究院 |

| 牛島 健 | 北海道立総合研究機構 |

| 佐野 大輔 | 北海道大学大学院工学研究院 |

| 島村 靖治 | 神戸大学大学院国際協力研究科 |

| 中谷 朋昭 | 北海道大学大学院農学研究院 |

| 鍋島 孝子 | 北海道大学大学院メディアコミュニケーション研究院 |

| 箱山 富美子 | 藤女子大学 |

| 藤原 拓 | 高知大学農学部門 |

| 山内 太郎 | 北海道大学大学院保健科学研究院 |

| Neni Sintawadani | Research Center for Physics, the Indonesian Institute of Sciences |

| Imasiku Anayawa NYAMBE | University of Zambia |

| Amadou Hama MAÏGA | International Institute for Water and Environmental Engineering |