2025.05.07

研究ニュース

京都市の熱中症搬送者数は梅雨明け日が祇園祭の前か後かで大きく変わる!?

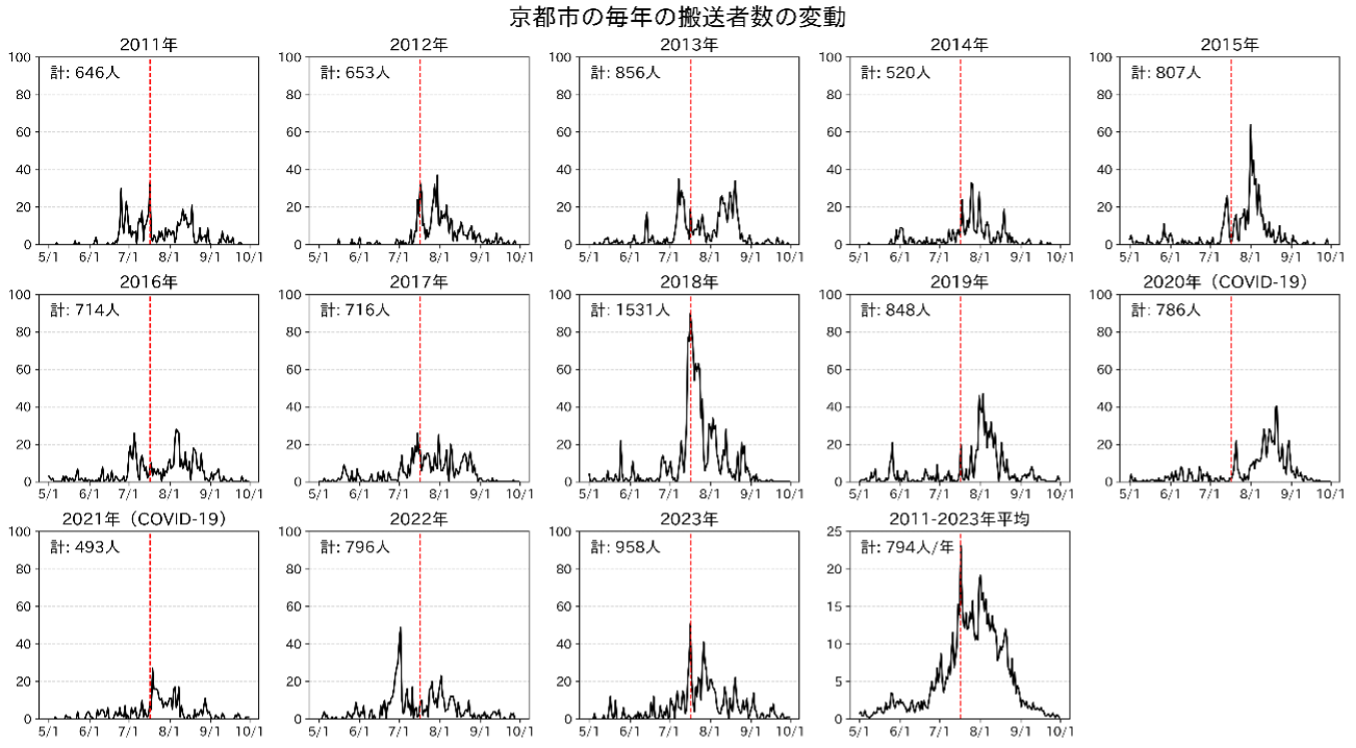

総合地球環境学研究所、京都府、京都市の三者合同で運営する京都気候変動適応センターは、京都市における過去13年間(2011-2023)の暖候期(5-9月)の熱中症搬送者数の日々の変動について、気象要素変動と観光客数の変動との関連性の分析を行いました。熱中症搬送者数の季節推移傾向は、大部分の年で7月中旬と8月初めにピークがあり、7月のピークは梅雨明け直後に開催される祇園祭※1(特に7月17日)前後に、8月のピークは気温の季節的な極大期に対応しています(図1)。盛夏期の熱中症搬送者数は、日平均気温28℃以上で5人/日以上、30℃以上で10人/日以上、31℃以上では20人/日以上と急激に増加します。特に7月のピークは、梅雨明け直後の急激な気温上昇により暑熱順化が不十分なまま祇園祭に訪れる観光客数が、熱中症搬送者数に大きく寄与していることが定量的に確認されました。

研究の背景と課題

京都気候変動適応センター(総合地球環境学研究所、京都府、京都市の三者合同で運営。以後、適応センターと略す)では、気候変動そのものを抑える緩和に加えて、既に起きている変化に備える「適応」という視点で、「京都ならではの対策」の検討を行っています。事業の一環として、京都府市地域での夏季の熱中症搬送者数の年々の変動が、年々の気候変動や各都市の社会・文化的特性などとどのように関係しているかについて調査を行ってきました。

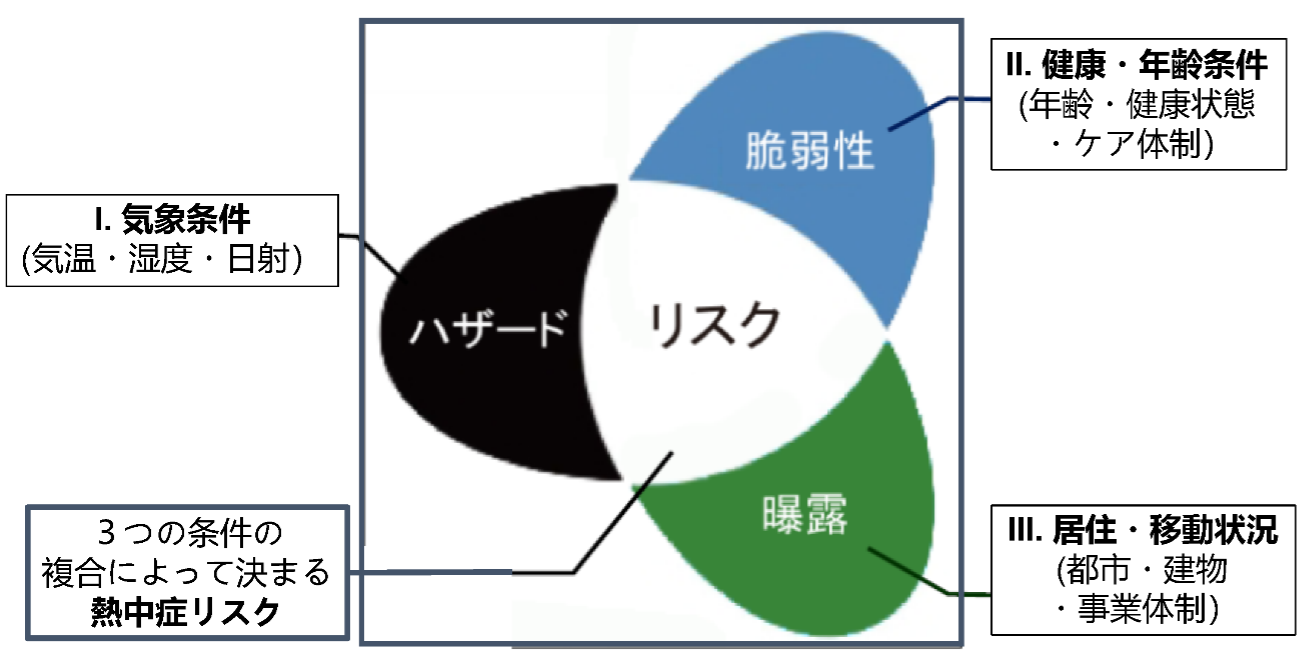

熱中症のリスクにおいては、気温の高さなど気象条件によって決まる「ハザード」、暑熱順化の程度など個々人の健康状態による「脆弱性」、どれだけの人数が「暴露」されたか、という3つの条件・状況の重ね合わせによってリスクの高さが決まると考えられ、気候変動によるハザードの大きさが年々増すなか、脆弱性や暴露を減らしていくという適応策が考えられます(図2)。

「脆弱性」に関連した課題として、熱中症は夏季の酷暑日などに集中するということが分かっていますが、同時に、梅雨期から盛夏期への急激な気温変化が、人々の暑熱順化不足という生理学的反応を引き起こして熱中症になりやすいことも想定されています。さらに、暑熱時の「曝露」に関連して、京都府人口の60%を占める京都市では、盛夏期に極めて多くの観光客が集まる伝統行事・祇園祭があり、これが熱中症搬送者数と関係しています。祇園祭は盛夏期前半の7月に開催され、毎年延べ50万人~80万人の観光客が炎天下の京都市を訪れます。

本調査では、熱中症搬送者数に梅雨明けの時期や祇園祭に訪れる観光客の流入がどの程度影響しているかについて検討を行いました。

研究の目的

本調査の目的は、夏季の梅雨明けから太平洋(小笠原)高気圧下の酷暑への変化が、京都市の熱中症搬送者数にどのように影響しているかを明らかにすることです。

特に、梅雨明け前後に行われる祇園祭に多くの観光客が訪れるという、京都市ならではの特徴が、年々の熱中症搬送者数にどのように関係しているかに着目しました。

研究の方法

本論文では、京都市における熱中症罹患者の指標として、救急車による熱中症搬送者数を用いて、搬送者数の季節変化と経年変動の実態を明らかにしました。その上で、これらの時間スケールの熱中症搬送者数変動と、ハザードとしての気象条件との関係を明らかにしました。さらに、京都市営地下鉄の乗降者数データを手掛かりに、炎天下の祇園祭に集まる観光客数の動向を評価し、ハザードとしての気象条件と曝露としての観光客数変動が、どのように熱中症搬送者数変動を決めているのかを明らかにしました。

研究の経過と成果

京都市における夏季(6-9月)の熱中症搬送者数の季節推移には、梅雨明け直後の7月中旬頃のピークと盛夏の気温が最も高くなる8月初めのピークが、毎年のように出現することが分かりました。特に7月中旬頃のピークは、ほとんどの場合、日中に祇園祭前祭の山鉾巡行が開催されている7月17日を中心に非常に顕著なピークとして出現しています(図1)。

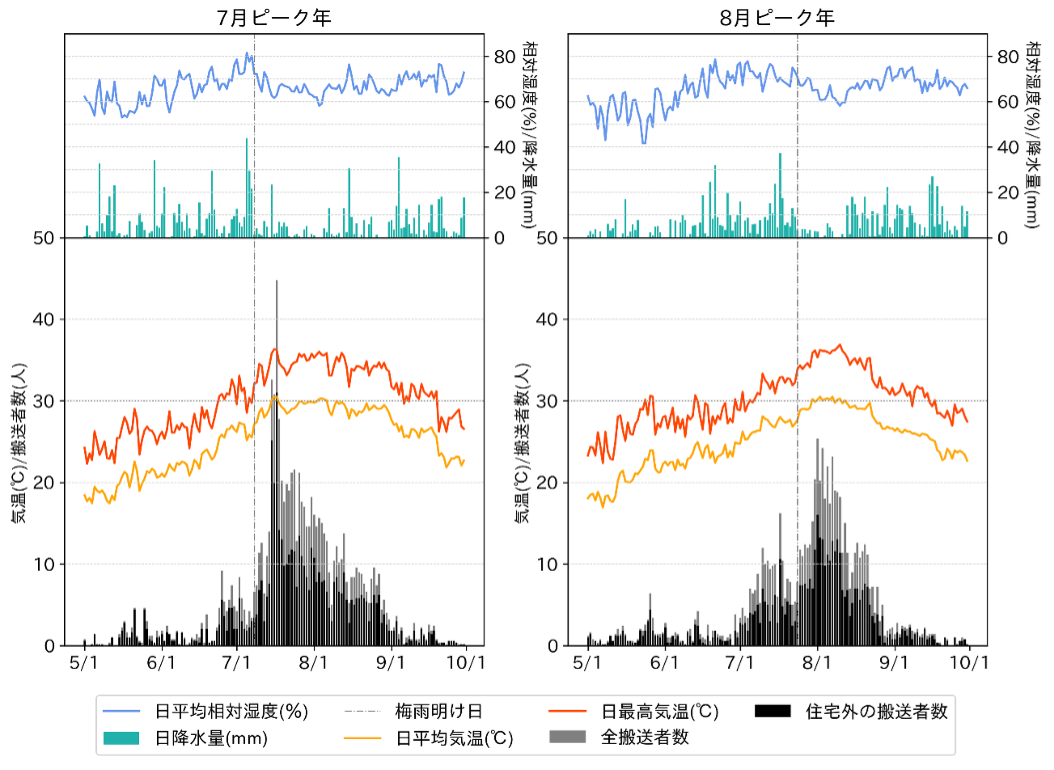

興味深いことは、7月の熱中症搬送者数のピークの大きさは、梅雨明け日が7月17日の数日から1週間程度前の時に顕著であり、7月17日より後に梅雨明けとなった年は、ピークも出現しないということも明らかになりました(図3)。これらの結果は、梅雨明け直後の暑熱順化不足のタイミングで多くの観光客が祇園祭に訪れるという状況で、7月の顕著なピークが出現していることを強く示唆しています。

図3: 7月のピークがより顕著であった5年(2011,2012,2017,2018,2023)と、8月のピークがより顕著であった5年(2012,2013,2015,2016,2019)について、それぞれ平均した日別気象要素(相対湿度,降水量,最高気温,平均気温)と全熱中症搬送者数(灰色の棒グラフ)と住宅外熱中症搬送者数(黒色の棒グラフ)の季節推移を示す。それぞれのピーク年での西日本の梅雨明け日の平均(一点鎖線)も示されている。

図3: 7月のピークがより顕著であった5年(2011,2012,2017,2018,2023)と、8月のピークがより顕著であった5年(2012,2013,2015,2016,2019)について、それぞれ平均した日別気象要素(相対湿度,降水量,最高気温,平均気温)と全熱中症搬送者数(灰色の棒グラフ)と住宅外熱中症搬送者数(黒色の棒グラフ)の季節推移を示す。それぞれのピーク年での西日本の梅雨明け日の平均(一点鎖線)も示されている。

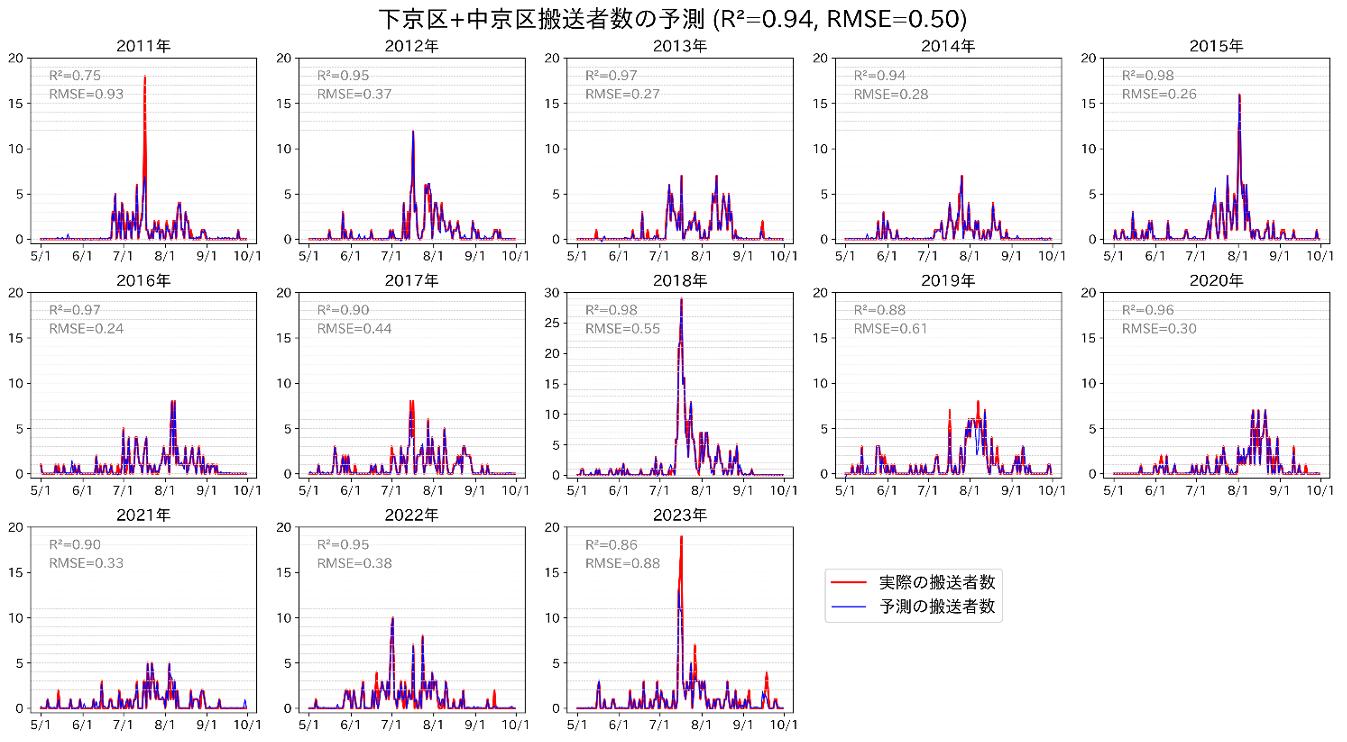

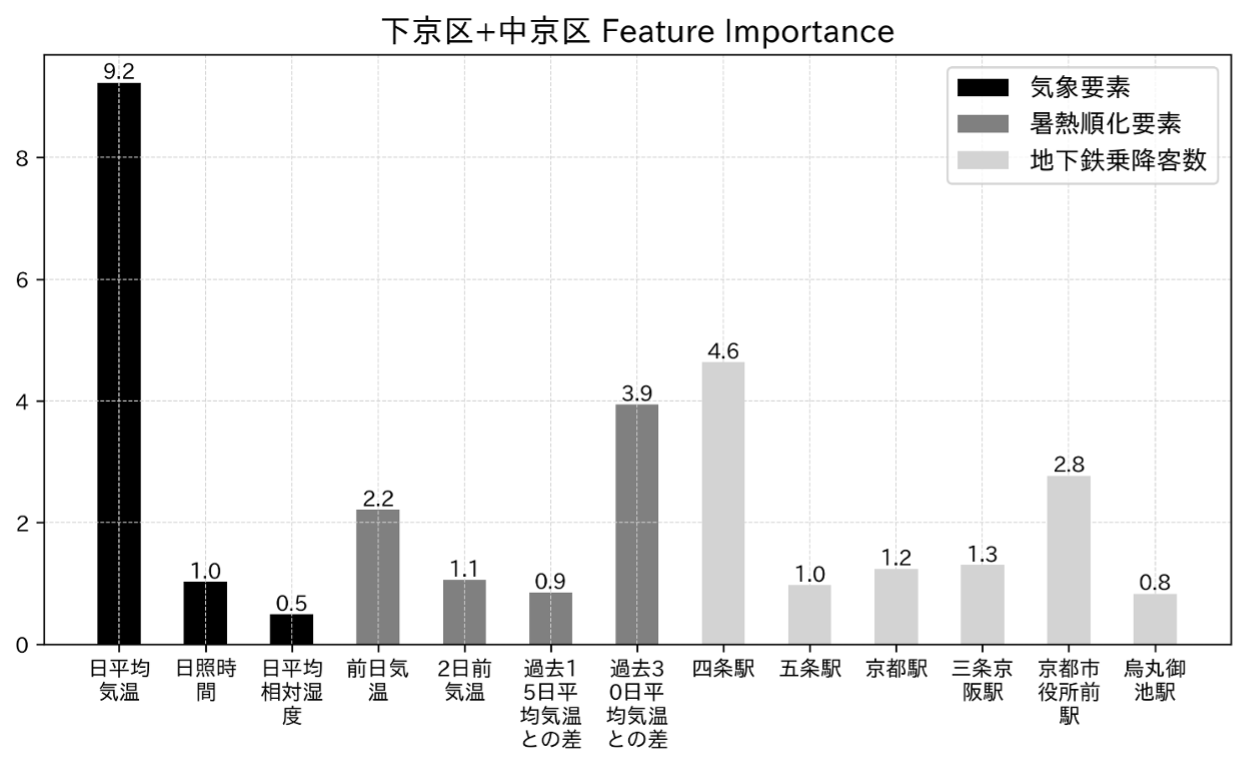

さらに、京都市各駅の地下鉄乗降客数の変動データを加えたAIによる機械学習により(図4)、祭に集まる観光客数の増加が、熱中症搬送者数に大きく寄与していることが明らかになりました(図5)。

図4: XGBoost 法による機械学習の全データにより再現(予測)された京都市の2つの区(下京区+中京区)の13年間(2011‒2023)の5‒9月における熱中症搬送者数。赤線が実際の熱中症搬送者数、青線は再現値。各年の再現値の観測値に対する決定係数(R2)と2乗平均平方根誤差(RMSE)を左上に示す。

図4: XGBoost 法による機械学習の全データにより再現(予測)された京都市の2つの区(下京区+中京区)の13年間(2011‒2023)の5‒9月における熱中症搬送者数。赤線が実際の熱中症搬送者数、青線は再現値。各年の再現値の観測値に対する決定係数(R2)と2乗平均平方根誤差(RMSE)を左上に示す。

図5: 京都市の2つの区(下京区+中京区)の5‒9月の熱中症搬送者数を説明する13の特徴量(3つの気象要素、4つの暑熱順化に関する気象要素、観光客動向に関する6つの地下鉄駅乗降客数)の重要度(FI)の分布。

図5: 京都市の2つの区(下京区+中京区)の5‒9月の熱中症搬送者数を説明する13の特徴量(3つの気象要素、4つの暑熱順化に関する気象要素、観光客動向に関する6つの地下鉄駅乗降客数)の重要度(FI)の分布。

まとめと今後の展望

地球温暖化に伴い、日本の夏季の暑熱問題が大きな関心を集めており、特に夏の祇園祭に多くの観光客が訪れる京都の場合、盛夏期の酷暑化が課題となっています。さらに、梅雨前線の長期的な変化が梅雨明けを遅らせていくのか、あるいは盛夏をもたらす太平洋高気圧を強化し梅雨明けを早めるのか、という日本の夏季の気候の長期変化の予測に関する気象学・気候学的に大きな課題の解明とも密接に関係していることが強く示唆されます。

用語解説

※1 祇園祭:

祇園祭は京都市東山区にある八坂神社の祭礼であり、毎年7月に1か月間にわたって開催される、日本三大祭りの一つである。祭りの見どころとなる「山鉾巡行」は、前祭(さきまつり)期間内の7月17日と後祭(あとまつり)期間内の7月24日の日中に実施され、豪華に装飾された山鉾が京都市内を巡行する。

論文情報

・論文タイトル:京都市の熱中症搬送者数変動は何で決まっているか ―気象要素と観光客数変動の連関分析―

・著者名:安成哲三(総合地球環境学研究所 京都気候変動適応センター)・何斯誠(総合地球環境学研究所 京都気候変動適応センター)

・掲載誌:天気 (日本気象学会 機関誌) 2025年4月号 (Vol.72, No.4, pp3-17)

https://www.metsoc.or.jp/public/tenki/tenki-book/72_04/tenki-book_72_04.html

・発行日:2025年4月30日

本件に関するお問合せ先

大学共同利用機関法人人間文化研究機構 総合地球環境学研究所 広報室

担当:岡田、竹腰

TEL:075-707-2450, 2274 / 070-2179-2130

E-mail:kikaku[at]chikyu.ac.jp [at]を@へ変更してください。