2025.02.13

研究ニュース

過去の減肥栽培試験結果を用いた大規模データ分析によって、

みどりの食料システム戦略における化学肥料削減目標の実現可能性を窒素肥料に着目して評価

―廃棄窒素削減にむけた最適窒素管理に資する知見―

地球研Sustai-N-ableプロジェクトの林健太郎プロジェクトリーダーが参加する国立環境研究所地球システム領域の仁科一哉主任研究員らの研究チームは、国内の研究圃(ほ)場(じょう)における減肥栽培試験の大規模データ分析に基づき、日本の農地での作物収量に影響を与えない化学窒素肥料(SNF)“削減率”について着目して評価しました。本分析では、研究圃場においては適切な肥培管理を行えば、SNFを30%削減しても平均的には収量に大きな影響が出ない削減率であることが示されました。この結果は、農業は非常に多様であるため、作物や地域、気候に応じた肥培管理を模索する必要があるものの、農林水産省が推進する「みどりの食料システム戦略」の最終目標である「化学肥料の使用量30%削減」のうちSNFについて、取り組みが着実に進めば、大きく収量を損なうことなく達成できる可能性を示しています。さらに、SNFを30%削減することによる日本の農地における廃棄窒素量(環境中への窒素の排出)の削減効果は8.8%であること、また、削減効果は農地の肥培管理手法の選択に大きく依存することを示しました。

本研究の成果は、2024年11月30日付でElsevier社から刊行される環境学分野の学術誌『Journal of Environmental Management』に掲載されました。

研究の背景と目的

廃棄窒素削減にむけた国際的な動向

近年、地球規模で窒素循環が深刻な問題として注目されています。一部の海域では窒素過剰による海洋富栄養化が進み、持続可能な範囲を超えつつあります。また、2020年のデータでは、年間約100 Tg(テラグラム=109g)の窒素が化学肥料として土壌に供給され、さらに年間65 Tg-N(テラグラム-窒素)が大気から陸域に降り注いでいる状況です。プラネタリー・バウンダリー1)の概念における窒素の地球化学的なフローの臨界点として、海洋への窒素負荷62 Tg-N/年という数値が提唱されていますが、現在、人為的な窒素負荷により臨界点を大きく超えています。また、反応性窒素が環境中に過剰に存在することによって、水質のみならず大気質(NOxやNH3、PM2.5)や、生態系の多様性損失、そして気候にも影響を及ぼしており、国際的な対策の重要性が増しています。そのため、国連環境総会の「持続可能な窒素管理に関する決議」2)や「昆明・モントリオール生物多様性枠組」などの国際的枠組みも、窒素管理を通じた環境負荷低減を目標の一つに掲げています。こうした中、主要な廃棄窒素3)源である農業分野では、化学窒素肥料利用による環境中への窒素負荷の低減が急務とされています。

日本における取り組み

2024年9月に、日本の環境省は国連環境総会(UNEA)の決議を踏まえ、国内の窒素管理の適正化に向けて取り組みを促進するべく、「持続可能な窒素管理に関する行動計画」を策定しました。日本では農業における肥料による窒素の利用が大気や一部の閉鎖水域への主要な廃棄窒素源となっており、化学窒素肥料については年間289 Gg-N(ギガグラム=106g)が使用されています。化学窒素肥料の使用量は2000年代に入ってから継続して減少傾向にあるものの、日本の農地面積当たりの窒素投入量は世界平均と比べても高く、依然として日本の窒素利用効率4)は低いことが指摘されています。加えて、近年では、紛争の影響もあり、化学窒素肥料の価格が急騰、その後も物価の高騰のため以前よりも高い水準で推移し、農業者にとっても経済的負担が大きい状況が続いています。その上、日本は主な化学窒素肥料の多くを輸入に頼っており、国際安全保障の観点からもより効率的な肥培管理が必要とされています。また、農林水産省では、2021年に「みどりの食料システム戦略」を発表し、日本の農業部門における化学肥料使用量を2030年までに20%削減すること、2050年までに30%削減することを目指しています(以下「みどり目標」という)。

研究の目的

国立環境研究所地球システム領域の仁科らの研究チーム(以下「当研究チーム」という。)は、これまで日本国内の研究圃場で実施されてきた肥料削減を目的とした栽培試験のデータを収集し、大規模データを分析することによって、現在の農業活動量、特に作物収量を維持しつつ化学肥料の使用をどこまで削減できるかについて、個々の試験の肥料削減率と収量の関係に着目して評価しました。本研究では、主要な栄養素である窒素を対象とし、SNFの削減率についてのみ評価を行っています。大規模データの中で、収量が減少しない限界のSNF削減率を統計的に明らかにするため、折れ線回帰の一種であるヒンジ回帰を適用し、平均的に収量に影響しない削減率を推定しました。ヒンジ回帰は作物モデルで一般的に使われる施肥量―収量応答に使われる関数に相当します。また、当研究チームは、この大規模データ分析で得られた知見をもとに、SNF削減手法の選択によって、SNF30%削減達成時に日本の農地からの廃棄窒素がどのように変化するのかについて、シナリオ解析による評価を行いました。

研究手法

当研究チームは、日本国内のSNF削減実験に関する文献を、Google ScholarやAgriKnowledgeを用いて収集し、減肥栽培試験に関する研究成果について国内外の文献のデータベースを整備しました。収集したデータはSNFの削減手法によって、①施肥量の単純削減、②機能性肥料への切替(養分がゆっくり溶け出す緩効性肥料や硝化抑制剤入り肥料等)、③家畜糞尿などの有機資材使用、④緑肥の利用、の4つに分類しました。最終的には、国内の減肥試験の文献(252報)から、SNF削減に関する1,736件のデータを抽出し、解析を行いました。

まず、コントロール区(減肥をしない区)と減肥区(コントロール区に対して窒素投入量を削減した区)の収量の変化の比をとってから対数(対数応答比ともいう)をとりました。また、減肥区の窒素投入量については、コントロール区からの削減率として整理し、解析を行いました。なお、コントロール区については、いわゆる慣行区と呼ばれる地域・作物に応じた一般的な農家の施肥量、もしくは推奨施肥量を想定しています。

次に、CHANS-JP5)モデルを利用して、SNF30%削減時の日本の農地における廃棄窒素量の変化を評価しました。ここでは、シンプルな2つのシナリオを想定しました。一つは、SNF30%削減かつ収量は維持するシナリオで、機能性肥料への置き換えを含む施肥量の最適化のみで削減を達成させる想定です(”SNF reduction”)。もう一方のシナリオは、SNF30%削減に相当する窒素を、家畜堆肥等の有機質資材で置き換えて維持させるという想定です(”SNF to Org”)。なお、後者のシナリオは、有機物資材の肥効を考えるとやや楽観的なシナリオとなっています。

研究結果と考察

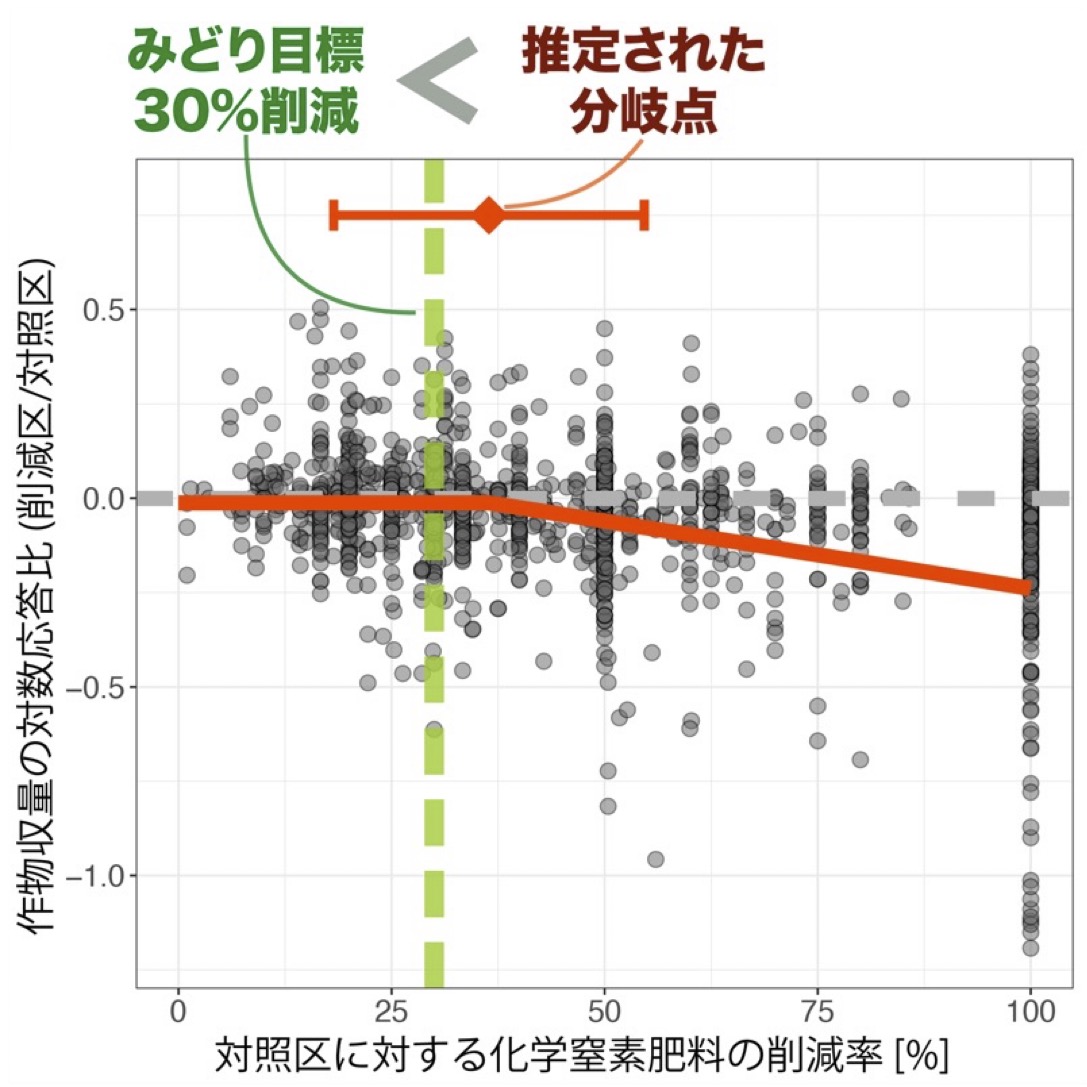

データベースとして収集したすべてのレコードを用いてヒンジ回帰分析を適用した結果、SNF削減率に対して、収集した1,700件を超える大規模データにおいて、統計的に収量の減少が始まるSNF削減率は37%程度と推定されました。この値はみどり目標の化学肥料削減率30%を上回る結果となりました(図1)。すなわち、実験管理された研究圃場という条件であるものの、慣行栽培におけるSNF投入量に対して、みどり目標は収量や農業活動の低下を伴わずに、達成可能な目標であるということが示されました。

図1 過去の減肥試験における化学窒素肥料削減率と作物収量応答の関係。対数応答比が0である場合は、対照区(慣行区)と削減区で収量に差が無いことを意味する。0未満になると減肥区で収量が低下したことを意味する。赤線はヒンジ回帰の結果を示し、赤い点(37%)はヒンジ回帰の折れ線の推定された分岐点を示している。緑の点線は、みどり目標(30%)を示す。

図1 過去の減肥試験における化学窒素肥料削減率と作物収量応答の関係。対数応答比が0である場合は、対照区(慣行区)と削減区で収量に差が無いことを意味する。0未満になると減肥区で収量が低下したことを意味する。赤線はヒンジ回帰の結果を示し、赤い点(37%)はヒンジ回帰の折れ線の推定された分岐点を示している。緑の点線は、みどり目標(30%)を示す。

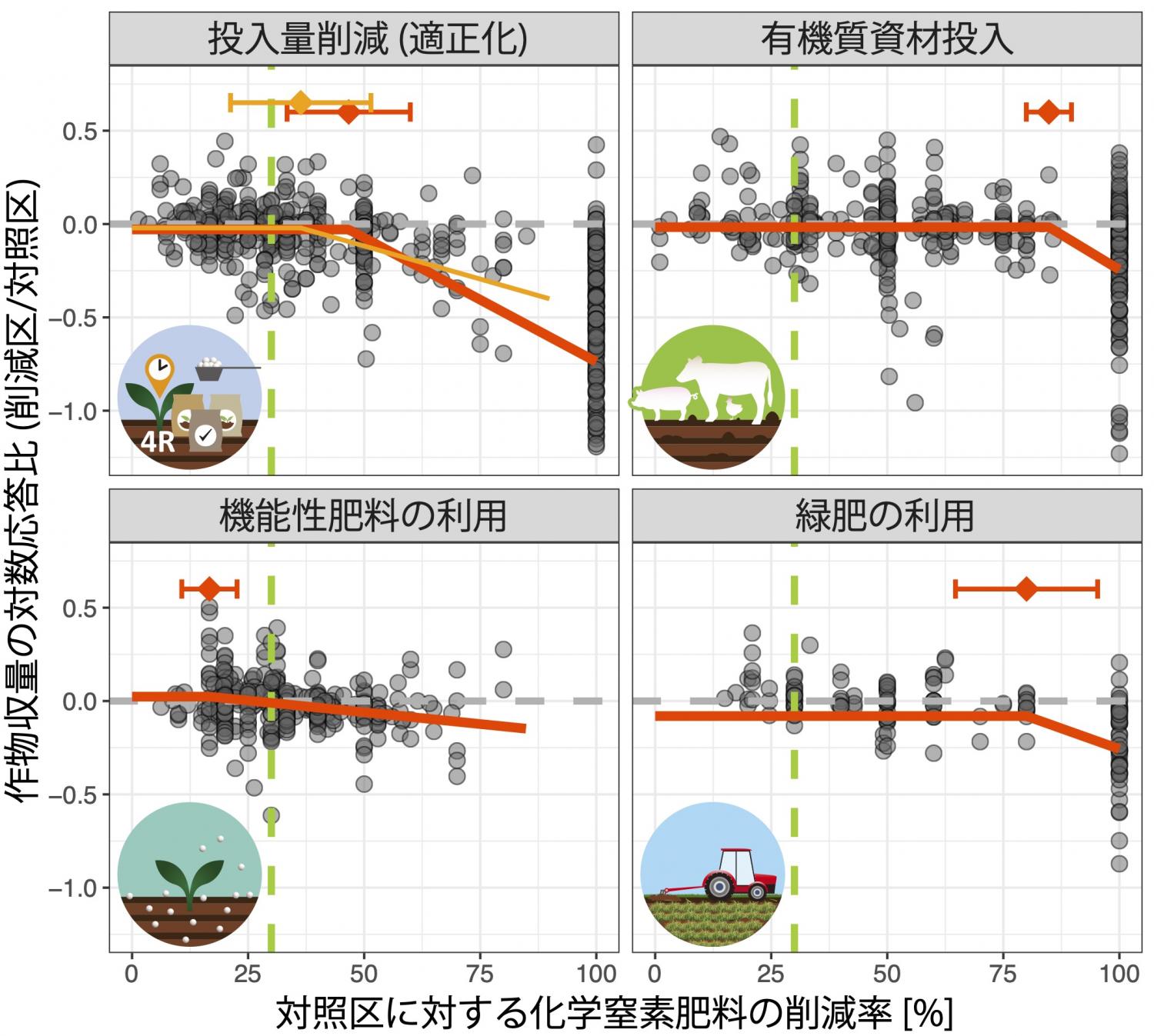

分析対象の1,700件を超えるデータの中では、SNFの削減手法によって効果が異なることも確認されました(図2)。有機質肥料(図2右上)や機能性肥料(図2左下)を用いた方法では、さらに高い削減率でも収量が維持されるケースが多い一方で、化学肥料の投入量削減(適正化)では収量減少が他の手法よりも低い削減率で見られ、またその減少トレンドも大きくでています。

ここで着目すべき点は、純粋な窒素投入量の削減(化学肥料の投入削減(適正化):図2左上)だけでも、収量減少が始まる分岐点がみどり目標の30%を超えているという点です。「研究の背景と目的」でも述べたように、世界平均と比べて日本の農地における単位面積あたり窒素投入量は多く、また、窒素利用効率が低いことが過去の研究から指摘されています。この分岐点の推定値は、日本の平均的な肥培管理として窒素肥料の過剰散布の傾向があることを裏付ける結果となっています。本研究の成果は、みどり目標の達成に向けて、慣行栽培におけるSNF投入量のさらなる適正化が必要とされることを示唆しています。

図2 化学窒素肥料削減率と作物収量応答の関係を削減手法毎にわけて解析した結果。図1と同様、対数応答比が0である場合は、対照区(慣行区)と削減区で収量に差が無いことを意味する。0未満になると減肥区で収量が低下したことを意味する。赤線はヒンジ回帰の結果を示し、赤い点はヒンジ回帰の折れ線の推定された分岐点を示している。緑の点線は、みどり目標(30%)を示す。投入量削減におけるオレンジの回帰線は窒素投入が全く無い無肥料区を除いて推定したもの。

図2 化学窒素肥料削減率と作物収量応答の関係を削減手法毎にわけて解析した結果。図1と同様、対数応答比が0である場合は、対照区(慣行区)と削減区で収量に差が無いことを意味する。0未満になると減肥区で収量が低下したことを意味する。赤線はヒンジ回帰の結果を示し、赤い点はヒンジ回帰の折れ線の推定された分岐点を示している。緑の点線は、みどり目標(30%)を示す。投入量削減におけるオレンジの回帰線は窒素投入が全く無い無肥料区を除いて推定したもの。

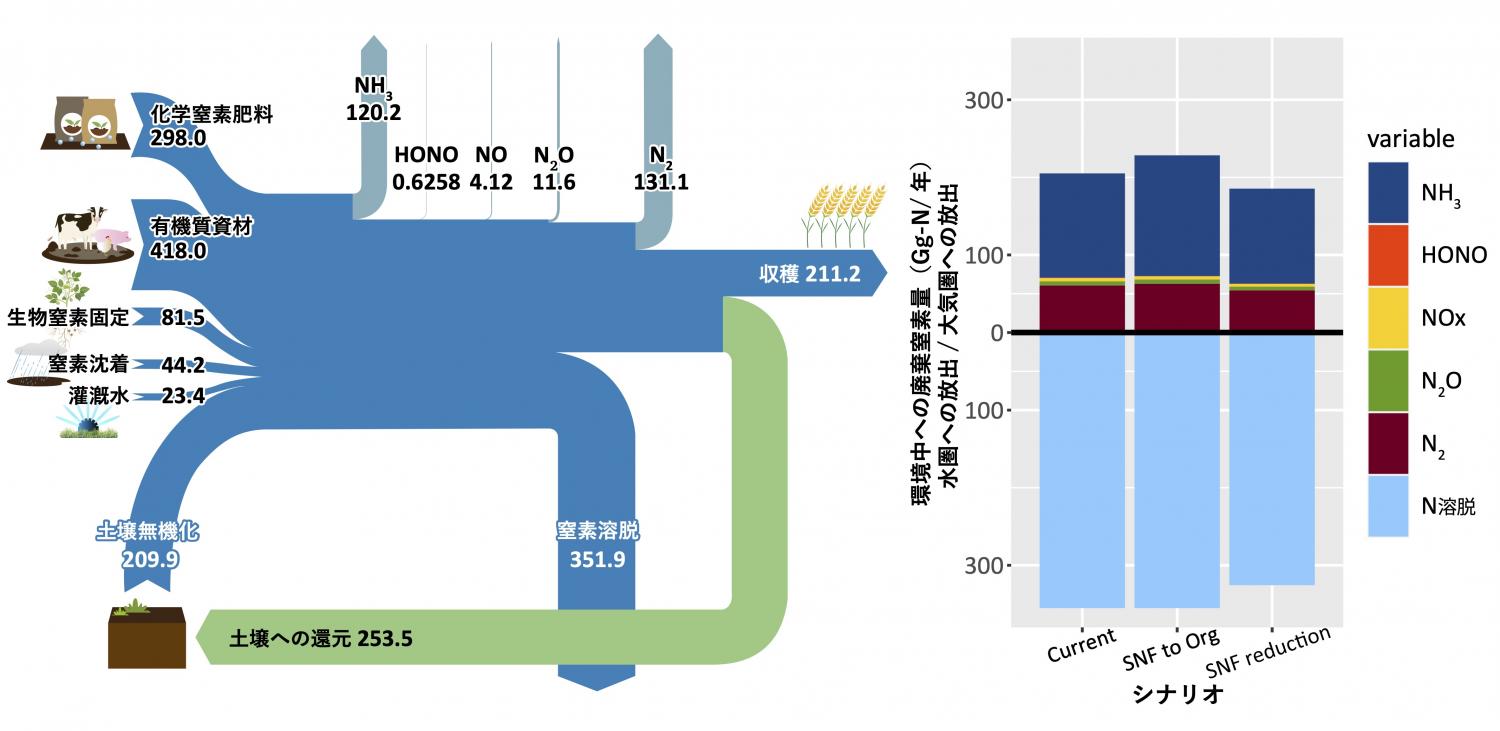

最後に、本研究ではSNFの削減が日本農耕地の窒素循環をどのように変えるのかを評価しました(図3️)。図3左図は現在の日本の農耕地全体の窒素フローを示しており(太さはフローの大きさに比例する)、左側が農地への窒素の投入を示しています。化学肥料や有機質資材は農地管理による主要な窒素投入ですが、土壌からの窒素供給や大気からの窒素沈着(排ガスNOxや人為起源のNH3排出を主要な起源とする)も含まれます。投入された窒素の多くは、右側の収穫物に移行する前に、様々な窒素の形態として大気(上側矢印)や河川・地下水(下側矢印)に排出されてしまいます。図3右図の棒グラフが、これらの環境中への廃棄窒素量に対応します。SNFを30%削減するだけの場合(”SNF reduction”シナリオ)では、水・大気環境中への廃棄窒素量は削減されますが、SNF30%削減分の窒素投入を有機質肥料に置き換えるシナリオ(”SNF to Org”シナリオ)では、アンモニアの揮発など一部の窒素排出が増加する可能性も示唆されました。そのため、有機質肥料を活用する際には、環境への影響を最小限に抑える管理手法の導入も推奨されます。

図3 現在の日本の農地全体の窒素フロー(左)とシナリオによる廃棄窒素量の変化(右)

図3 現在の日本の農地全体の窒素フロー(左)とシナリオによる廃棄窒素量の変化(右)

今後の展望

本研究は、過去の減肥栽培試験の結果から、日本の高い土壌肥沃度と現在の慣行施肥量が、今後の肥料最適化により大きな改善余地を持つことを示しており、同時に、みどり目標について、化学窒素肥料については収量を低下させることなく達成可能な目標であることが確認できました。一方で、農業は非常に多様であるため、化学窒素肥料の削減にあたっては、作物や地域、気候に応じた肥培管理を模索する必要があることは依然として変わりません。4R6)を基盤とした施肥量の最適化に加え、堆肥や緑肥の利用など、既存・最新の技術を組み合わせた肥培管理を行うことが肝要と考えています。例えば、有機質資材の窒素肥効を予測するアプリのようなIoT技術を活用した肥料効率の最適化が期待されており、持続可能な農業管理への転換に向けての加速が期待されます。

注釈

プラネタリー・バウンダリー1) ヨハン・ロックストローム博士によって提唱された地球環境の許容限界の概念。現在、9つの分野に対して定義がなされている。

持続可能な窒素管理に関する決議2) 第4回、第5回の国連環境総会において採択された決議。2030年まで、あるいはそれ以降に廃棄窒素を大幅に削減することが目標として掲げられている。

廃棄窒素3) 過剰に存在すると環境中に悪影響をもたらす反応性窒素(NH3, NOx, N2O, NH4+, NO3-, 有機態窒素等の総称)に加えて、人為起源のN2排出を含む、近年、イギリス生態学水文研究所のMark Sutton博士によって提唱された用語(英語ではNitrogen Waste)。従来、N2は環境中に出ても無害であるため(大気中には78%存在)、窒素管理の文脈では定量的に扱われることは少なかったが、廃棄窒素ではこれを含む。Wasteには無駄という意味も込められており、ハーバー・ボッシュ法で合成されたNH3はエネルギーを消費して得られるものであり、大気中にN2として放出されてしまうことは、それ自体問題がなくても、エネルギーの無駄になるため、経済性を考慮するうえでも、廃棄窒素としての削減が重要となる。

CHANS-JP5) 日本の窒素収支を算出するために開発されたモデル。プール間および環境中への窒素フローを計算できる。温室効果ガスのインベントリ算出と同じように、活動量と排出係数をもとに計算される。

4R6) 作物に適した肥料 (right source) を適切なタイミング (right time)、量 (right rate)、位置 (right place)で使用する取り組みで、省施肥に貢献する技術。

研究助成

本研究は、環境省・(独)環境再生保全機構環境研究総合推進5-2301「廃棄窒素削減に向けた統合的窒素管理に関する研究(略称:JpNwstプロジェクト)」(JPMEERF20235001)および部分的に総合地球環境学研究所「人・社会・自然をつないでめぐる窒素の持続可能な利用に向けて(略称:Sustai-N-ableプロジェクト)」(RIHN14200156)の支援を受けて行われました。

発表論文

【タイトル】

Feasibility Assessment of Japan's Fertilizer Reduction Target: A Meta-Analysis and its Implications for Nitrogen Waste

【著者】

Kazuya Nishina; Kentaro Hayashi; Azusa Oita; Kei Asada; Atsushi Hayakawa; Tomohiro Okadera; Takashi Onodera; Tatsuya Hanaoka; Kazuaki Tsuchiya; Koya Kobayashi; Nobuhisa Koga

【掲載誌】Journal of Environmental Management

【URL】https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479724033486(外部サイトに接続します)

【DOI】10.1016/j.jenvman.2024.123362(外部サイトに接続します)

発表者

本報道発表の発表者は以下のとおりです。

国立環境研究所

地球システム領域物質循環モデリング・解析研究室

主任研究員 仁科一哉

社会システム領域地球持続性統合評価研究室

室長 花岡達也

主任研究員 土屋一彬

地域環境保全領域環境管理技術研究室

主任研究員 岡寺智大

主任研究員 小野寺崇

総合地球環境学研究所

教授 林健太郎

秋田県立大学

生物資源科学部生物環境科学科

教授 早川敦

問合せ先

【報道に関する問合せ】

国立研究開発法人国立環境研究所 企画部広報室

kouhou0(末尾に”@nies.go.jp”をつけてください)

大学共同利用機関法人 人間文化研究機構 総合地球環境学研究所

kikaku(末尾に”@chikyu.ac.jp”をつけてください)

075-707-2128

秋田県立大学広報

チームリーダー 佐藤琢麻

koho_akita(末尾に”@akita-pu.ac.jp”をつけてください)

018-872-1521