2024.12.25

トピックス

【開催報告】未来のサイエンティスト養成事業『食品ごみから堆肥をつくろう!その仕組みのなぞにせまる』

2024年11月23日、「令和6年度未来のサイエンティスト養成事業 秋冬講座 『食品ごみから堆肥をつくろう!その仕組みのなぞにせまる』」を開催しました。地球研 有機物循環プロジェクト のリーダー 大山修一教授が講師を務め、当日は16名の小学4~6年生が参加しました。

参加者は「コンポスト」の観察を通して、環境問題における”ごみ”の役割について考えました。

導入として、地球研の紹介をしました。地球研は、環境問題の解決に取り組んでいる研究所であること、所内にはさまざまな分野の研究者がいて、社会の人と協力して研究を行っているという特徴を紹介しました。

続いて大山教授から、研究の紹介と今日の目的についてお話がありました。

大山教授は、アフリカのニジェールで砂漠化の問題に取り組んでいます。砂漠化した土地では植物が生えないため、農業をしたり家畜を育てたりすることができず、食べものがつくれません。そこで、大山教授は「ごみを使って砂漠化した土地を緑化すること」に取り組んでいるという紹介がありました。実際に、ニジェールで砂漠化した土地にごみをまき、そこに含まれる植物の種から、トウジンビエやソルガム、カボチャなどの食べものが生え、その植物を食べる家畜を投入することで動物の糞が土地を肥沃にし、森になっていくという様子を記録したビデオの映像を見ました。

次に、京都市内で取り組んでいる食品ロスの問題について紹介しました。プロジェクトに協力している京都市内のホテル(ウェスティン都ホテル京都)では、毎日多くの食品ごみがでています。日本全体で考えると、毎日一人あたりお茶碗1杯分の食品を捨てていることになる、そしてそのほとんどを燃やしているという説明がありました。一方で、世界では約10人に一人が飢餓の状態にあります。

今回の授業の目的は、「ごみには、ごみのよい役割があること」「環境問題の解決のために、ごみを味方につける方法」を知ってもらうことです。

続けて、コンポストのつくり方の実演を行いました。

食品の栄養分を土にもどすことを「コンポスト」といいます。今回はプロジェクトで提案している水を使わないドライ・コンポストという方法を使います。

土、米ぬか、鶏ふんを混ぜ、微生物の力を使って1週間発酵させておいたものに、大山教授が持ってきた今朝の朝食の生ごみを入れました。

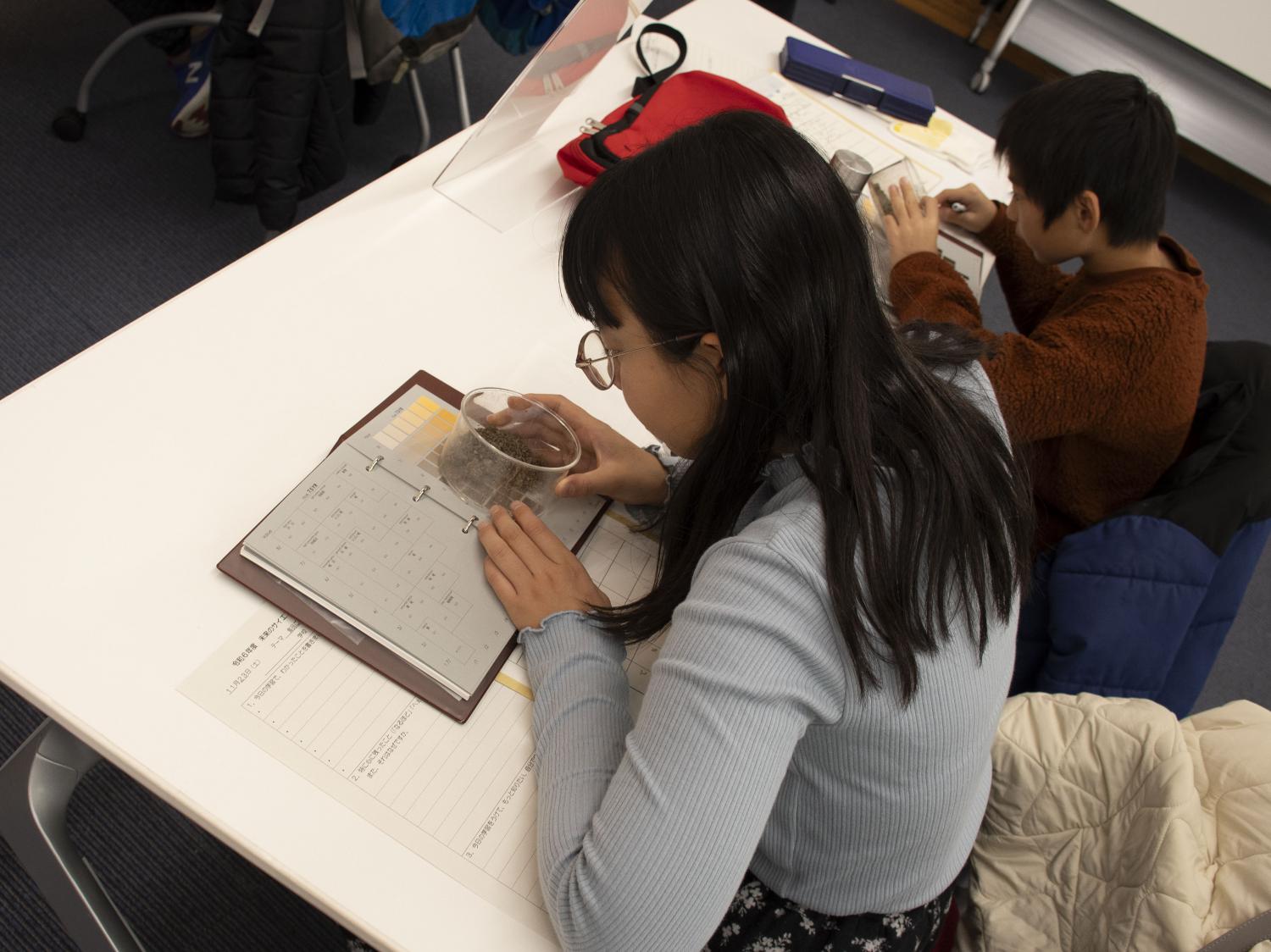

次に、あらかじめ用意した6つのコンポストをそれぞれ観察します。参加者は、①土(0日)、②仕込み直後(3日後)、③仕込み中、④2週間後、⑤1か月後、⑥3か月後と書かれたそれぞれのコンポストについて、温度・土中水分・土色・においを観察し、研究ノートに記録しました。

温度と土中水分は、土に直接計測機をさして、表示された数字を記録します。

土色は「土色帖」を用いて、カラーチャートのなかから似ている土の色を探して記録しました。

また、においは直接手で触れてにおいを嗅ぐことで、「○○のようなにおい」などと書き留めていました。

参加者は、土に触れながら、「すっぱいにおいがする」「納豆のにおいがする」など真剣に観察していました。

全員の観察が終わった後、大山教授からまとめの解説がありました。

コンポストは、肉や魚などの栄養分が多いものを入れると温度が上がり、野菜など栄養分が少ないと温度はあまり上がらないという特徴があるという説明がありました。これには微生物が関係しており、微生物の呼吸により二酸化炭素と水が発生し、それが発熱や水分量の増加につながっているということでした。大山教授が調べたところ、コンポスト1gに約35億の微生物がいることが分かっています。また、科学的には十分に解明されていませんが、微生物が活発に活動し、食品ごみの分解が一番進むのは36~38度であり、これは人間の体温と同じくらいであるという補足がありました。

最後に大山教授は、「今日は”コンポスト”と”有機物”というキーワードを覚えて帰ってほしい。有機物とは、食べものや枯れた植物の枝や葉、動物の遺体などのことで、これをコンポストとして活用することで、有機物を燃やしてしまわずなるべく自然にもどして活用することを地球研の有機物循環プロジェクトではめざしています。」と述べました。

参加者へのメッセージとして、「今日はどうやって『ごみを味方につける』のかという視点でコンポストを紹介しました。ごみはなるべく捨てないことが重要ですが、どうしても捨てなければならない場合に、家畜のえさにしたり、ごみで農業をしたり、森をつくることができることを覚えてください。」と述べました。

参加者からは、「いつか土を研究してどうしたらどうなるのかの理論を発見したい」「今までごみのイメージは汚いものだったので驚いた」「いつも捨ててしまっている生ごみなどもいろんな役割になることがすごい」「おばあちゃんが畑仕事をしているので作り方を教えてあげたい」などの感想が集まりました。

終了後も、参加者らはサーモグラフィーを使ってコンポストの温度を見てみたり、コンポストから発芽した植物を観察したり、コンポストをかき混ぜて内容物を探したりと興味津々な様子でした。

今回の活動が、次世代を担う未来のサイエンティストを養成につながればと思います。