2024.06.06

トピックス

【開催報告】第85回地球研市民セミナー・SRIREPプロジェクト

「文化は経済を超えられるのか?」水銀汚染問題の解決に向けて、インドネシアでの実践研究からみえてきたこと

2024年4月27日(土)、京都市中京区にあるQUESTION(クエスチョン)4F Community Stepsにて「第85回地球研市民セミナー・SRIREPプロジェクト『文化は経済を超えられるのか?』水銀汚染問題の解決に向けて、インドネシアでの実践研究からみえてきたこと」を開催しました。

本イベントでは、2024年度でプロジェクト期間を終えたSRIREPプロジェクト が、主にインドネシアで行ってきた「零細小規模金採掘(ASGM)」による水銀汚染の問題に関する実践研究を紹介し、環境問題への向き合い方について、約30名の来場者の皆さんと共有しました。

なぜASGMがなくならないのか

イベントの冒頭では、まず、松田素二 プログラムディレクターが「地球研は様々な分野の研究の知恵を寄せ集めてできた成果を、現地の社会の中に埋め込んでいくことを特徴にしている。今日はその代表的な成果としてSRIREPプロジェクトの5年間の活動を報告してもらう」と開会のあいさつを行いました。

次に、ファシリテーターを努めた広報室の竹腰麻由 特任専門職員が、今回扱う環境問題のキーワードとなる「金(Gold)」が身近な場所のどこに使われており、どのように私たちの手元に届くのか紹介しました。続いて、SRIREPプロジェクトリーダーの榊原正幸 教授が、今回の研究で扱っている課題「零細小規模金採掘(ASGM)」および地球環境問題としての「水銀汚染」について、データを用いた話題を提供しました。

榊原教授は、なぜ違法とされているASGMがなくならないのか、その課題に対しSRIREPプロジェクトではどのように取り組んできたのかについて詳しく言及。ASGMに仕事として関わっている人々は、代替生業で収入がまかなえない場合はASGMをやめたくてもやめられないという問題があると述べ、「この問題に対しSRIREPプロジェクトでは、まずは地域の実態を理解するために文化・歴史、環境、医学、経済に関するデータ集めや住民に対するインタビューを行い、次のステップとして住民と一緒に考え、解決に向けて社会の中で実現していくための方法を探ってきた」と述べました。

フラットな関係性を築いて問題解決に取り組む

続けて同教授は、住民と取り組んだ活動の重要なキーワードは、「トランスディシプリナリー実践共同体:TDCOP(Transdisciplinary Community of Practice)」、「共通の地域アイコン:TBO(Transdisciplinary Boundary Object)」であったと説明。SRIREPプロジェクトでは、共通の地域アイコン(TBO)に関心をもつ研究者・地域住民のグループが、TDCOPというグループを形成し、地域の問題解決に取り組むという活動を行ってきたこと、TDCOPの形成において大事なこととして、「研究者を含め全員がフラットな関係であること。立場を超えて熟議できること」を重視してきたと語り、前半は終了しました。

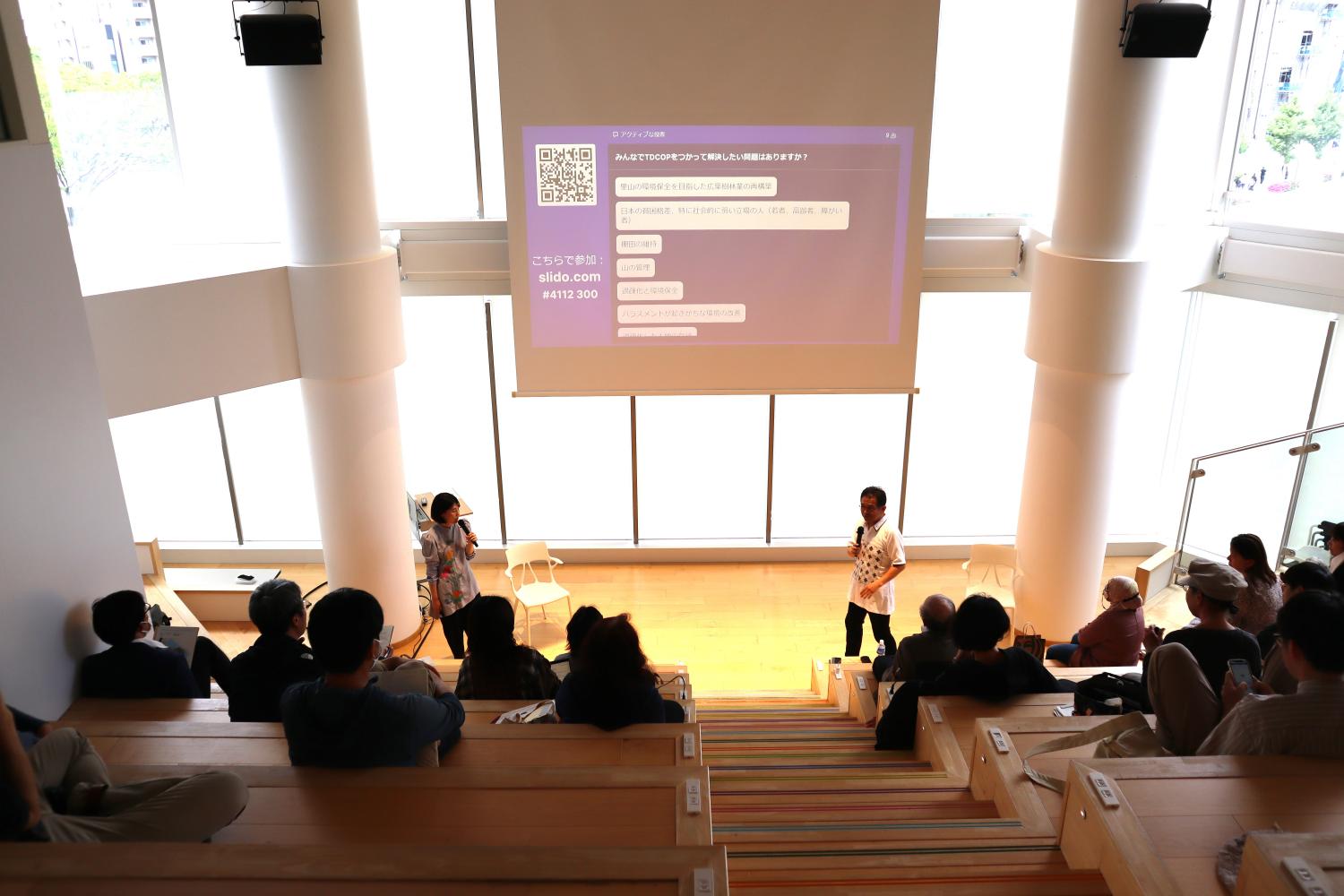

休憩中には、「みんなでTDCOPをつかって解決したい問題」について会場の参加者が回答。それぞれの参加者が自分の関心に引き寄せながらTDCOPという共創のフレームについて考えている様子がうかがえました。

志を同じくした民間セクターとMSCを形成して社会実装する

続く後半では、TDCOPの活動をさらに広げ、より社会実装に近づけていく「マルチセクター協働:MSC(Multi Sector Cooperation)」をキーワードに話が展開されました。榊原教授は、研究者と地域のコミュニティで形成したTDCOPだけでは問題が解決できない場合に、民間企業などの様々なセクターと協力して、MSCを形成すると説明しました。多様なステークホルダーが共有できる新たなTBOを設定し、共通の問題に関心をもつ大きな集団を形成することで、問題の解決に向かって社会実装していくのです。榊原教授は、MSCで重要なこととして「利益だけを追求するのではなく、自分たちと価値観を共有できる人を探して協働していくことが重要である」と述べました。

その実例として同教授は、インドネシアで行った、コーヒー農家を支援するMSCと伝統刺繍カラウォを用いたMSCの2つを紹介しました。カラウォの事例紹介では、Andi Patiware Metaragakusuma 研究員から、カラウォ、TDCOP形成のための対話的なワークショップの過程、MSCをどのように形成したのかが紹介されました。Kusuma研究員は、「カラウォは、直接的に環境問題の解決をしないかもしれないが、ASGMにつく主な理由となる貧困問題に取り組む道を開き、住民がASGMの労働から離れることを促すことができる」と述べました。この点について榊原教授が、「MSCの特徴として、例えばインドネシアではとても安い値段で売買されるカラウォが日本で付加価値を持つように、異なる文化で、自分たちが想定しなかった価値をもつことがある」と補足しました。

文化は経済を超えられるのか

ファシリテーターからの「地球研が取り組んでいる超学際研究において重要なことや難しさは何か」という問いかけに対し、榊原教授は「ASGMに従事する人は月1万円もらえれば辞められると言っていた。ASGMに携わることを辞めたいという地域の人の思いを研究者も理解し、本音で話し合うこと、研究者にも変容の余地があることが重要」と述べました。

会場からは「経済的な理由で問題が起こっていると理解したが、経済的な応援しかできないことに矛盾を感じる。お金以外の方法で問題解決に参加できる方法はないのか」という質問があり、榊原教授は「まずは経済的な活動でもいいので参加できるならしてほしい、次のステップとして文化などお金以外のものにも価値をおいていくことが重要。大事なことは、持続可能な形でいかに続けていけるかどうか」と答えました。

最後に、「文化は経済を超えられるのか?」というタイトルの問いについて、榊原教授は「現状の社会は何をやっても経済に流されてしまうが、このまま経済だけを軸とせずにどのように別の価値観を自分たちの生活の中でつくりだしていくかが課題、自分も色んな形で協力したい」と述べました。

イベント後のアンケートでは、参加者から「TDCOPの考え方など、日常生活の中でも応用できる余地を感じた」「経済軸とは別の横軸としての文化軸という考え方は忘れないようにしたい」「”フラットな関係”をどうつくるかという視点は、いろんなことに共通するポイントだと感じた」などの感想が寄せられました。

今回のイベントでは、地球環境問題の一つである水銀汚染の問題にフォーカスしていくと、そこには地域の人々の暮らしがあり、文化があることを来場者と共有することができました。当日の動画は地球研YouTubeチャンネルで公開されています。

アーカイブ映像

第85回地球研市民セミナー・SRIREPプロジェクト「文化は経済を超えられるのか?」(Youtubeで見る)

Q&A

当日寄せられた質問に対する榊原プロジェクトリーダーの回答をまとめましたので、上記の動画と照らし合わせながらご覧ください。