2023年度終了プロジェクト

SRIREPプロジェクト

- 関連リンク

高負荷環境汚染問題に対処する持続可能な地域イノベーションの共創

プロジェクト概要

環境汚染問題は、開発途上国では環境保全よりも経済発展が優先されるため、その解決への道筋が見いだされていません。ASEANにおける零細小規模金採掘(ASGM)による水銀汚染を研究対象として、開発途上国において貧困と環境の問題を同時に解決し、持続可能な社会をつくる道筋を明らかにする研究を行いました。

研究成果の概要

ASGMでは、労働者が手掘りした金鉱石に水銀を混ぜ、水銀アマルガムとして金を抽出した後、水銀を蒸発させて金を得ています。この時、局所的およびグローバルな水銀汚染を引き起こしています。

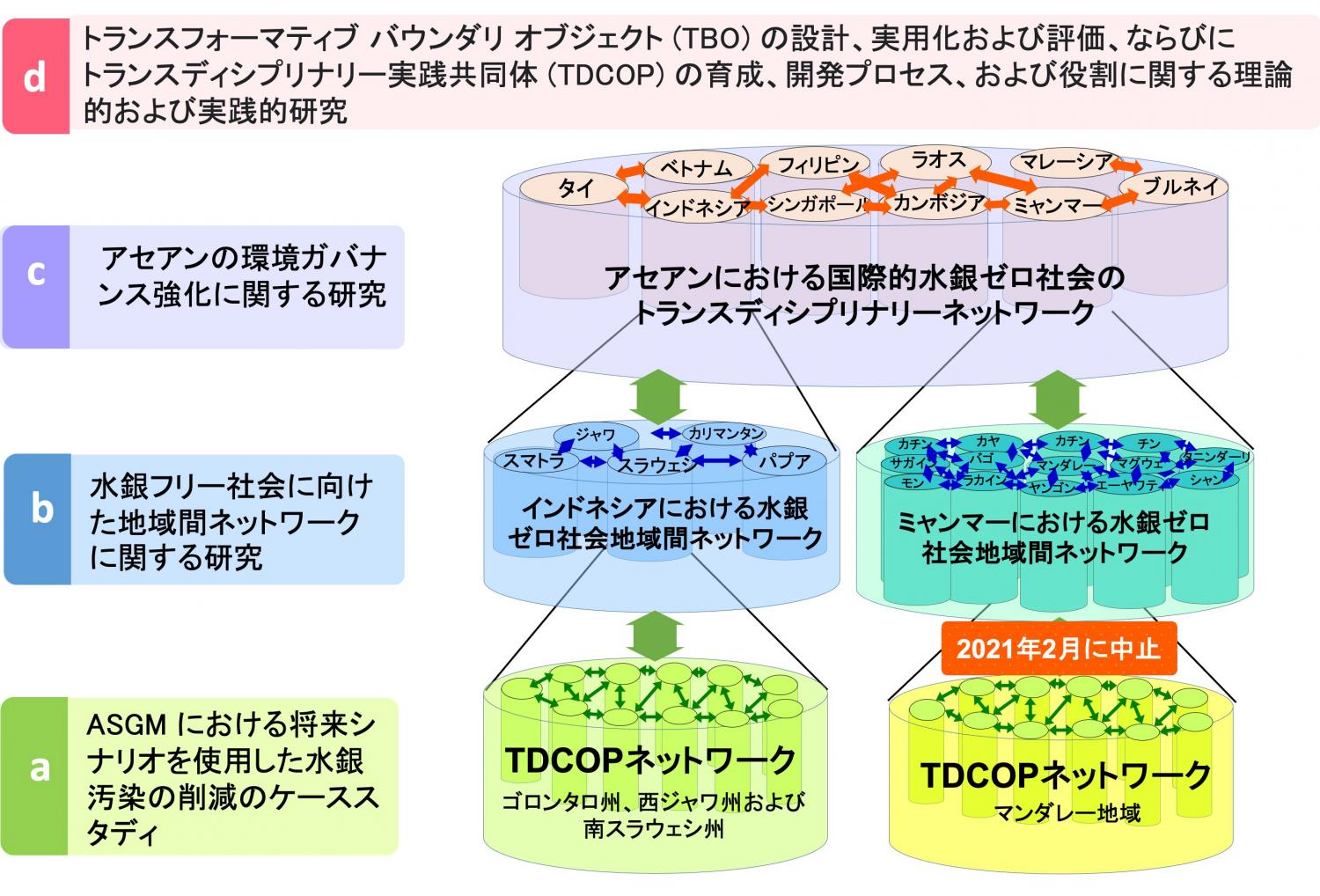

プロジェクトでは、この問題の解決を目指し、研究者が地域住民、民間企業関係者、NGO関係者、地方政府職員等と協働し、3つの異なるレベルでの研究を進めました(図1)。

特に、問題解決につながる技術や活動、地域アイコン等のTBO(住民の求心力を高める地域的アイコン)を活用し、TDCOP(トランスディシプリナリー実践共同体)を結成することで、地域住民に強い関心をもたせ、共同体参加を促しました。その過程で、住民の環境への意識が変化することを明らかにしました。また、この変化が持続可能な地域イノベーションをもたらすことも示しました。また、COVID-19流行下でも、各TDCOPは2-3回/月の綿密なwebミーティングを継続し、現地研究者が実践研究を行った結果、TDCOPは活発な活動を展開できました。特に、天然繊維や伝統刺繍の研究に関係する住民・研究者メンバーは、ASGM地域の鉱山労働者やその家族を含むコミュニティの持続可能な代替生業を発展させるため、日本とインドネシアの国際マルチセクター協働へと発展させました(写真1)。

さらに、ASEANで水銀ゼロ社会ネットワークを創設し、水銀汚染問題に取り組む機運を高めました。また、インドネシアの医療従事者・研究者を対象に3回の医学ワークショップを開催しました。さらに水銀環境汚染を題材にした日本語・英語・インドネシア語版のコミック作成し、日本・インドネシア等の若い世代に配布しました。

私たちの考える地球環境学

研究者と地域住民と共に学び、共に創り出す学問であり、より実践的な学問であると考えます。

新たなつながり

日本のインドネシアの国際的に多様なステークホルダー間の持続可能な繋がりができました。

研究の進捗状況

活動ニュース

-

{{ data.disp_date }}

{{ data.content }}

プロジェクトリーダー

榊原 正幸

外部評価委員による評価(英語)

研究スケジュール

| 2016年度 (平成28) |

2017年度 (平成29) |

2018年度 (平成30) |

2019年度 (令和1) |

2020年度 (令和2) |

2021年度 (令和3) |

2022年度 (令和4) |

2023年度 (令和5) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| FS1 | FS2 | FS/PR | FR1 | FR2 | FR3 | FR4 | FR5 |