2023.08.30

トピックス

「軽石のふしぎ」がわかると、「地球」のことがわかる?

未来のサイエンティスト養成事業『1300キロの旅をした軽石のふしぎ』を実施

7月28日、「令和5年度未来のサイエンティスト養成事業 夏期講座 『1300キロの旅をした軽石のふしぎ』」を開催しました。講師は地球研 LINKAGEプロジェクト のリーダー (PL)新城竜一教授が務め、当日は17名の小中学生が参加しました。

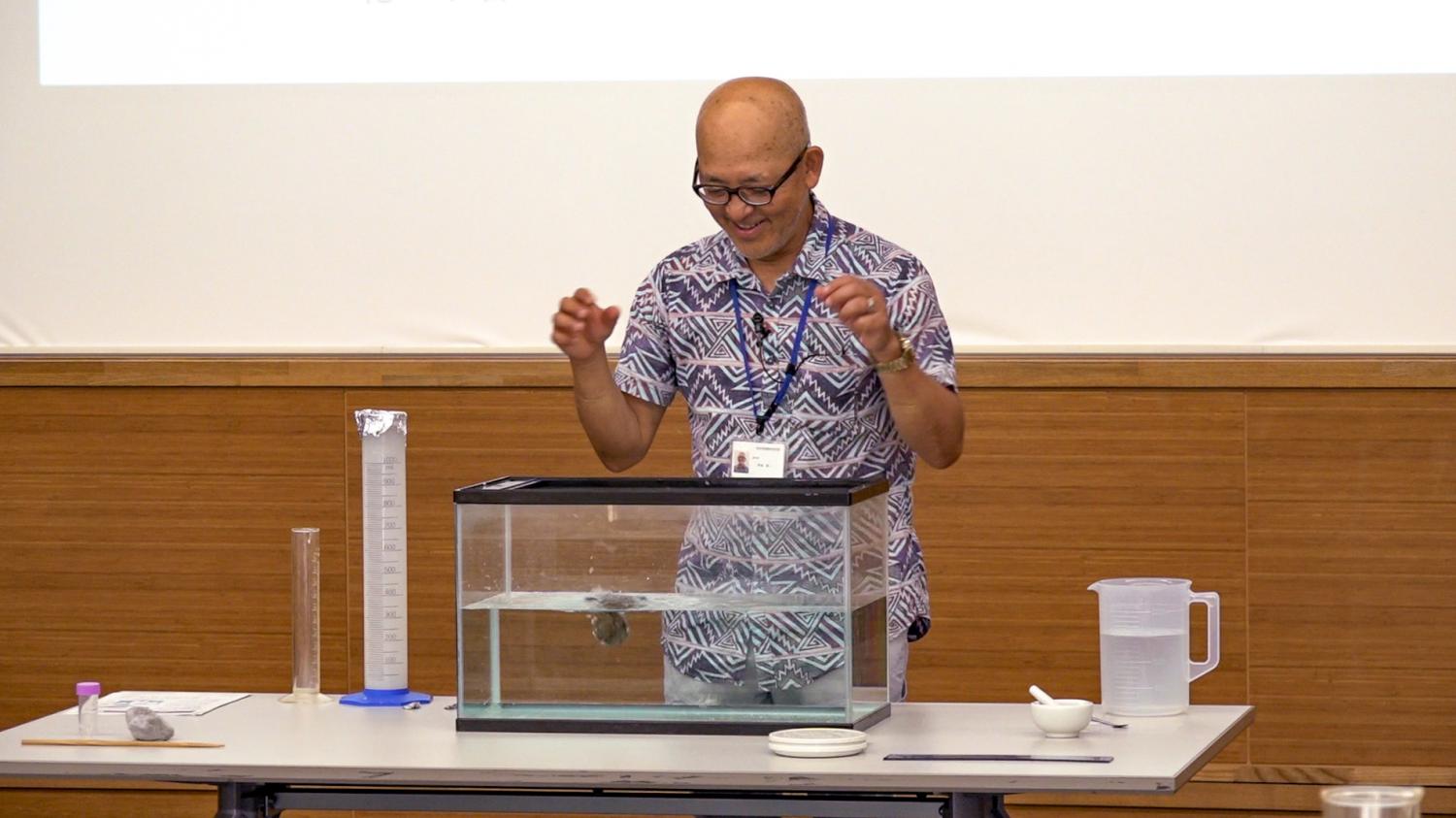

参加者は4つのグループに分かれ、2021年の「福徳岡ノ場」海底火山の噴火で噴出した実際の軽石を使い、様々な実験を行いました。

参加者はまず、最初の問い「軽石はなぜ水に浮くの?」に従って、重さと体積を測って密度を求め、さらに軽石をすりつぶしたら浮くかどうかを確かめる実験を実施。「軽石の中の空気を抜いたら沈むはず」「軽石に水を吸わせてみよう」などそれぞれに考察していました。

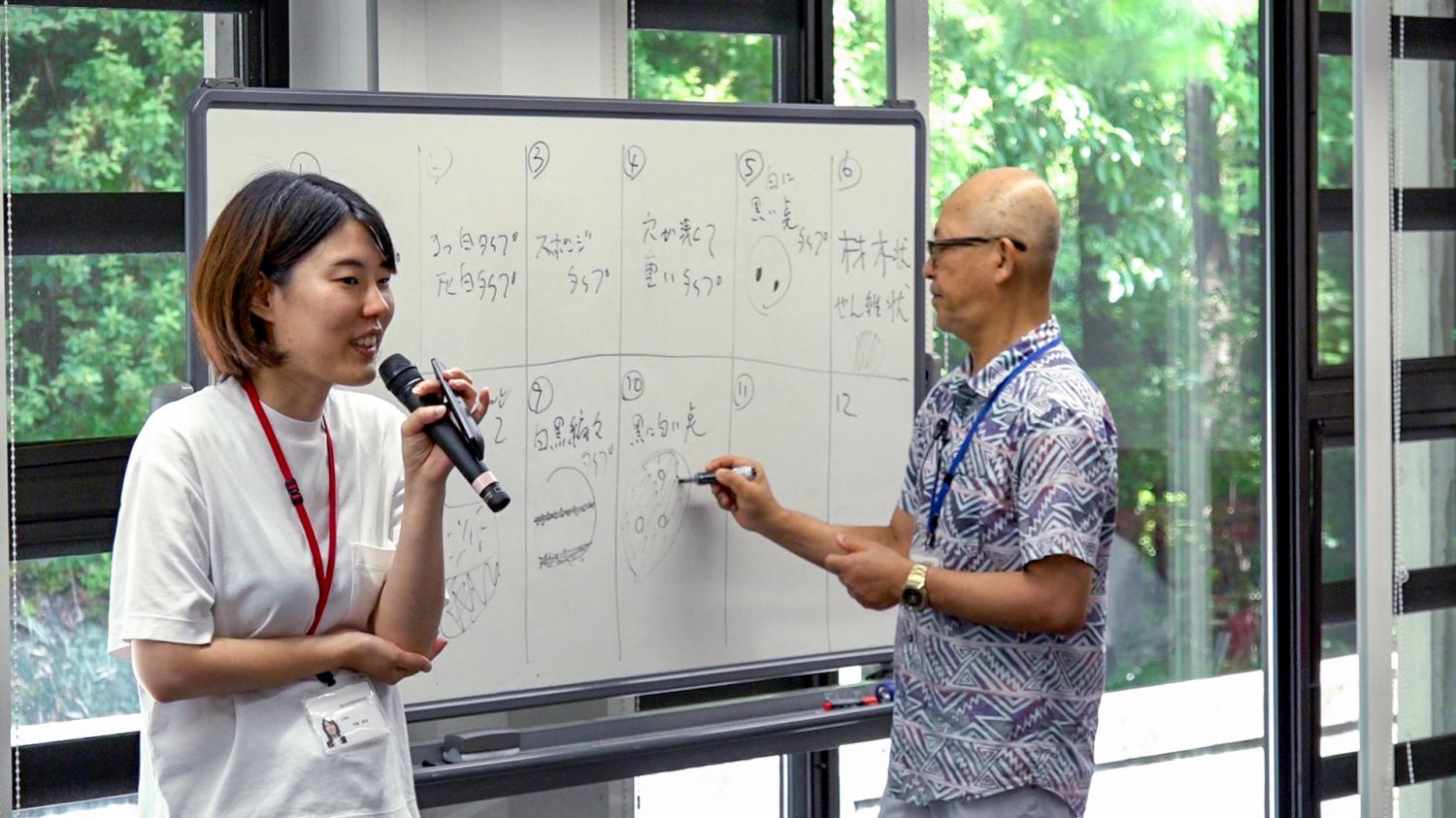

次に「軽石にはどんなタイプがある?」の問いについて、複数の軽石をじっくり観察することで、色や形に様々な違いがあることを確認し、各グループで観察した結果を共有。新城PLは「研究者もみなさんのように観察をしたり、分析をしたりしながら軽石の種類分けを行うことで研究を進めている」とコメントしました。

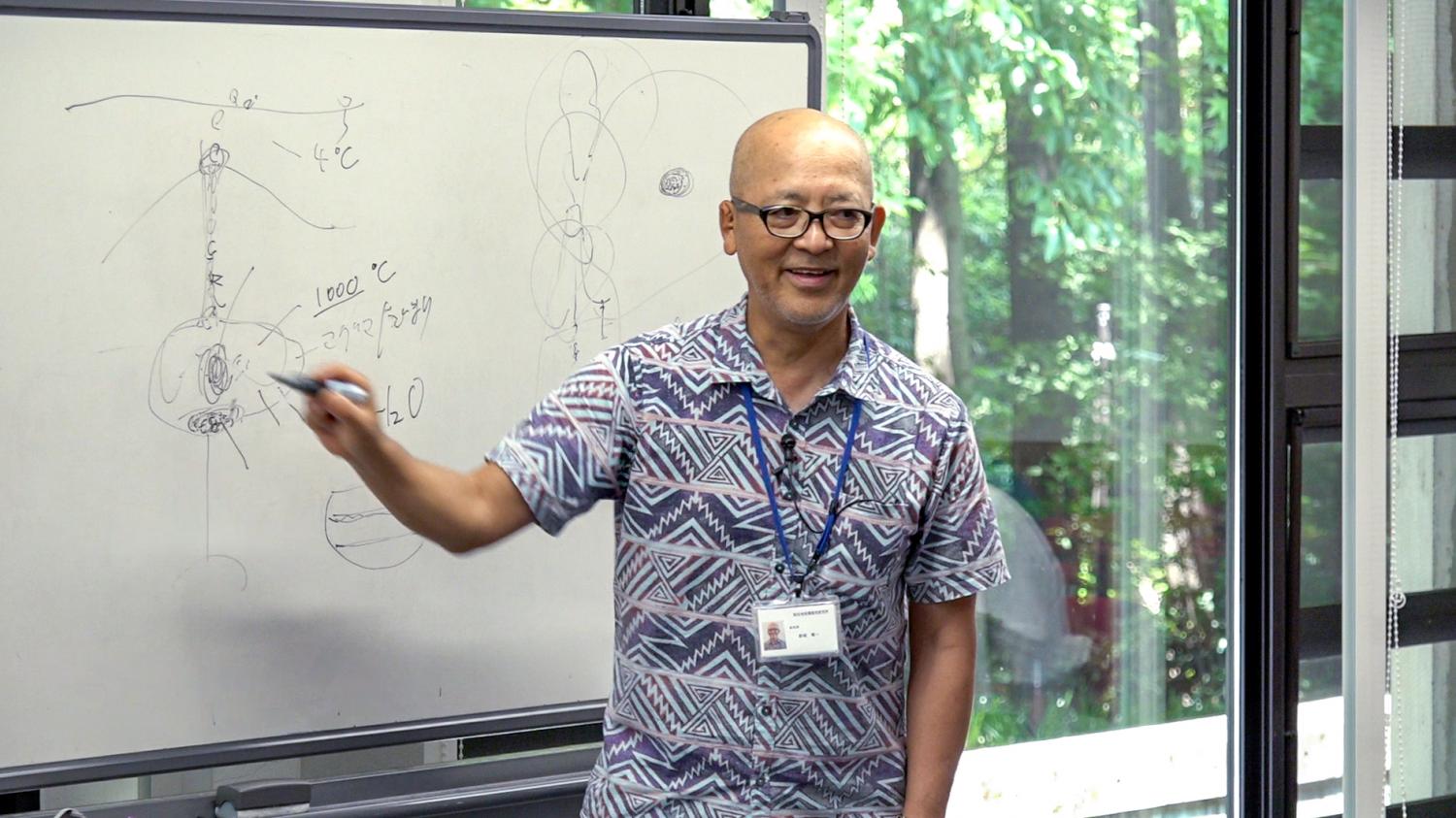

3つ目の問い「軽石はどうやってできるの?」では、軽石のでき方を再現するため、コーラを使った模擬噴火の実演を行いました。火山の地下構造について説明した新城PLは、「火山の下にあるマグマだまりの構造や噴火のメカニズムはまだ謎の部分も多く、研究者たちは火山から放出された噴出物を詳しく調べることで、その解明を目指している」と述べました。

最後の問い「軽石はどのように移動したの?」では、2年前の噴火で軽石が日本沿岸の各地に漂着した日付を地図上にプロットし、軽石が移動した経路や速さを求めました。また、当時の海流の状況とあわせて考察を行いました。

以上のように、今回の講座を通して参加者は、軽石を題材に、計測、観察、考察という研究のプロセスを体験し、噴火のプロセスや海流の流れなど「軽石のふしぎ」を通して、「地球」のことを知ることができました。

参加者の感想からは、「軽石がマグマだったなんて考えたことがなかったので驚いた」「1年くらいかけて色々なところに軽石が流れつくことがすごいと思った」「自分でも軽石をさがして、観察したい」など、軽石から火山の成り立ちへの関心が高まったことがわかりました。

地球研は今後も青少年の科学への興味を育てるイベントに協力していきます。