2023.06.13

研究ニュース

サンゴ礁の島で地下水汚染の起源を探る

〜肥料の適切な使用・管理に一役〜

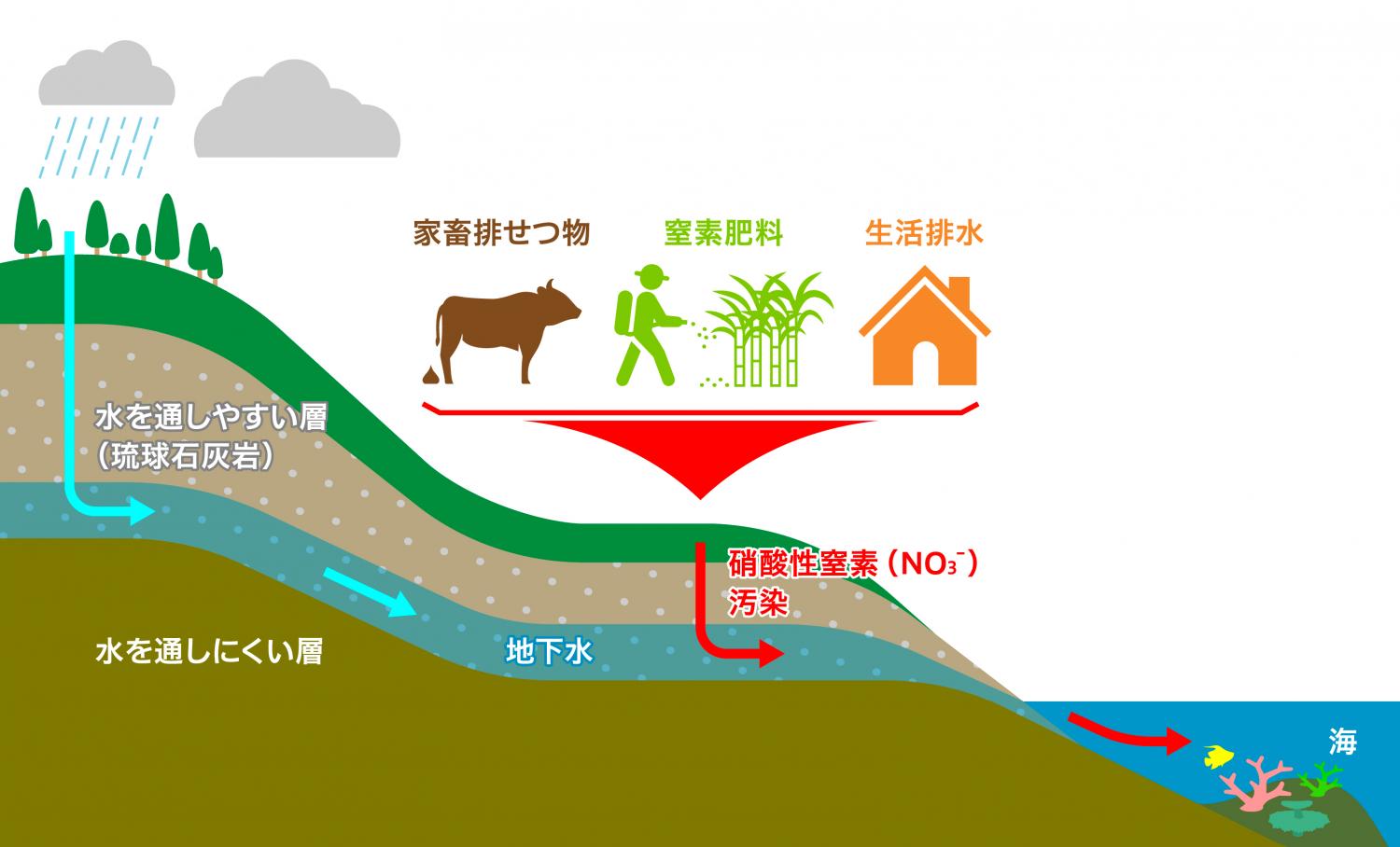

農業活動において肥料の過剰な散布や畜産排せつ物の不適切な管理によって起こる硝酸性窒素(NO3-)の地下水汚染が世界的にも深刻な問題となっています。特に沖縄県に広く分布している琉球石灰岩の地層は空隙を多く含んでいるため汚染された水が地中に浸透しやすく、地下水汚染が生じやすくなります。このような地域では汚染源を特定し適切に対策をとることが重要です。

サンゴ礁の島々での水資源などの持続的な利用を考えるLINKAGEプロジェクトでは、メンバーの細野高啓教授(熊本大学大学院先端科学研究部)らが、地下水汚染の起源を探る手法の改善を試み、沖縄島南部の米須・慶座地区において、より高い精度で汚染源を特定することに成功しました。

地下水を汚染する硝酸性窒素は、化学肥料や堆肥、生活排水などのさまざまな要因が考えられ、発生源も面的に広がっているため、汚染の起源を特定することは容易ではありません。そこで用いられるのが、それぞれの物質が固有にもつ安定同位体比という値を指標にする手法です(安定同位体比トレーサー法)。硝酸性窒素に含まれる窒素(N)と酸素(O)の安定同位体比(15N/14N、18O/16O)を使って、その起源や経路を推定することができます。

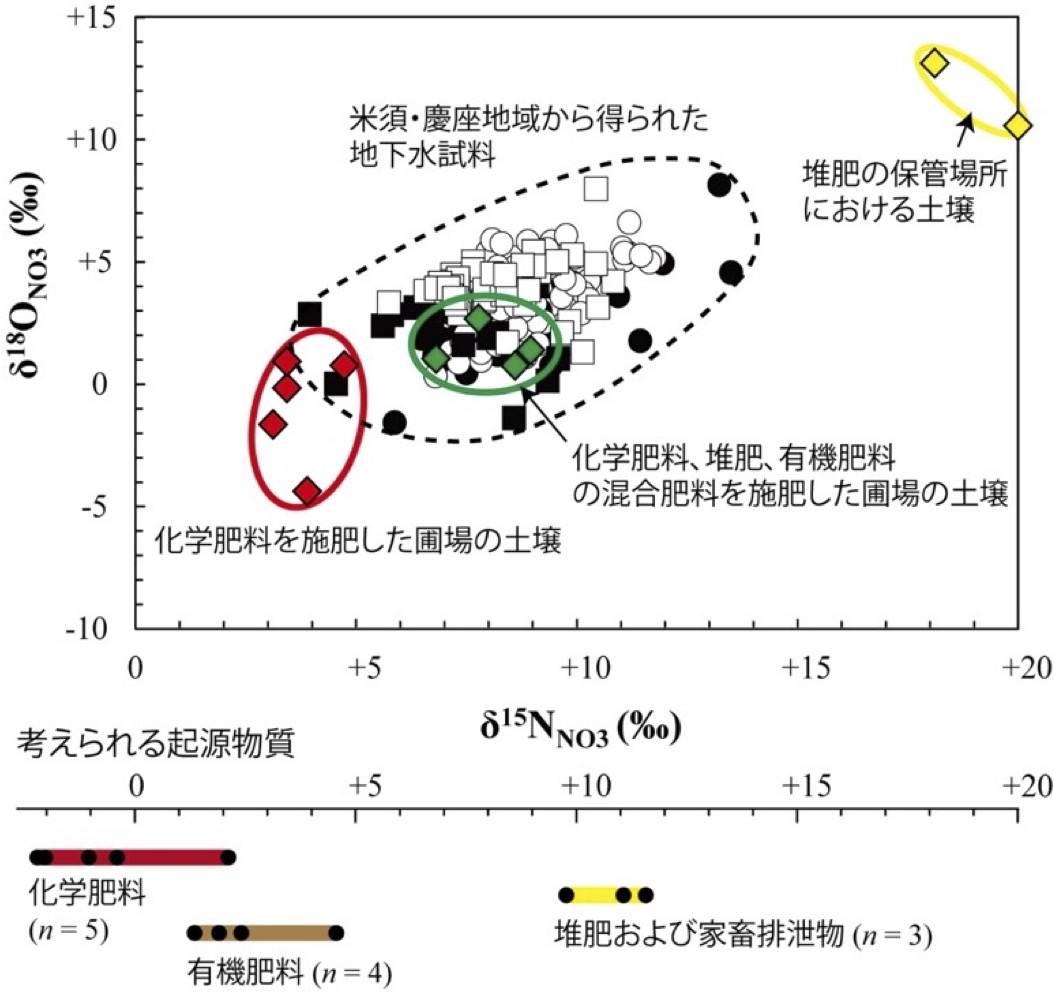

これまでは化学肥料などの起源物質そのものの安定同位体比を測定し、地下水中の硝酸性窒素の値と比較することで、汚染源の特定が試みられてきました。しかし、土壌表層では化学反応や生物の作用によって、起源物質の元来持っている安定同位体比が変化してしまい起源推定の指標として使えなくなることがあります。そこで、細野教授らは地表より60cm以上深い地下部分ではそれらの活発な反応が落ち着くことに着目し、その深さから採取した土壌中の硝酸性窒素の安定同位体比を指標として使えるのではないかと考えました。

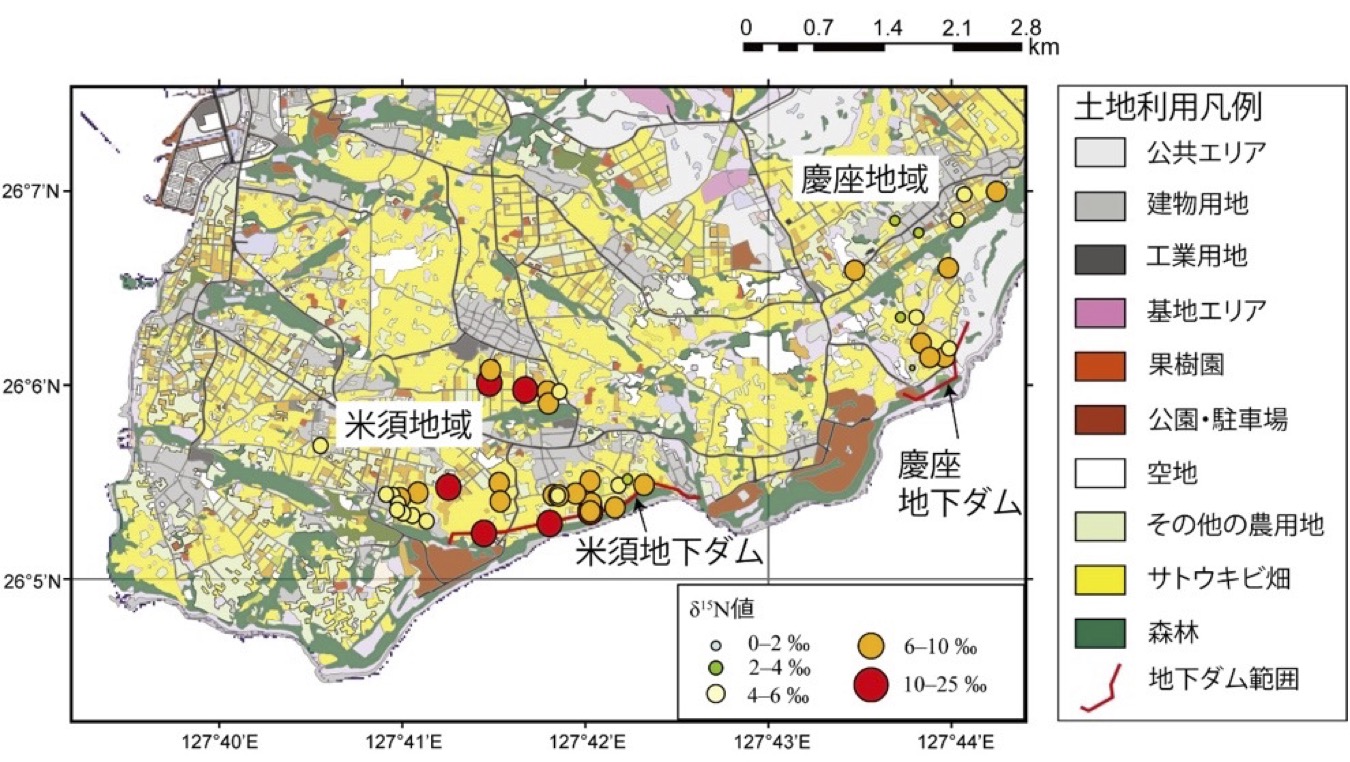

今回、その方法論を検証するために、沖縄本島南部の米須・慶座地域の琉球石灰岩中の地下水を対象に(図1)、地下水中の硝酸性窒素の起源推定を試みました。化学肥料の施肥履歴がわかっている農地と家畜排せつ物の野積み地点の地表下60 cmから採取した土壌試料の水に溶けやすい成分を分析し、安定同位体比を比較したところ、硝酸イオンは従来指摘されていた化学肥料だけでなく、家畜排せつ物や堆肥から溶け出したものも含まれていることがわかりました。このことから、家畜排せつ物や堆肥の保管・管理方法を改善することが地域の地下水保全に重要であることが示されました。

また、起源物質として考えられる化学肥料や堆肥、家畜排せつ物も分析したところ、窒素の同位体比が土壌を浸透する過程で、数~10‰(パーミル:1000分の1を1とする単位)程度上昇することがわかりました。つまり、起源物質よりも土壌中の成分を指標とする方が正確に汚染起源を評価できることが実証されました。

今回の結果を踏まえ、LINKAGEプロジェクトの新城竜一プロジェクトリーダーは「複数の汚染源が想定されるなか、より正確な汚染源の定量的評価を行う上で重要な成果が得られ、他地域での応用にも重要な知見を提供できました。これらのデータに基づいて、より有効な対策の検討が期待できます」と語っています。

論文情報

論文名:Effective use of farmland soil samples for N and O isotopic source fingerprinting of groundwater nitrate contamination in the subsurface dammed limestone aquifer, Southern Okinawa Island, Japan

著者:Oktanius Richard Hermawan*, Takahiro Hosono, Jun Yasumoto, Ko Yasumoto, Ke-Han Song, Rio Maruyama, Mariko Iijima, Mina Yasumoto-Hirose, Ryogo Takada, Kento Hijikawa, Ryuichi Shinjo (*責任著者)

掲載誌:Journal of Hydrology

DOI:10.1016/j.jhydrol.2023.129364

URL:https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2023.129364

プレスリリースダウンロード