2023.04.07

研究ニュース

海底泥火山の泥は海底下数キロも深くからやってきた!

サンゴ礁の島々で暮らす人々が水や水産資源、森林資源などの限られた資源を持続的に利用し続けるために、水循環を軸に資源の保全を考えるLINKAGEプロジェクト。メンバーの一人である琉球大学理学部の土岐知弘准教授は、海底地下水や湧水、マグマ、天然ガスなど、海底地殻内の流体がどのように移動しているのかを化学的な手法で探っています。今回、海底から噴き出す泥でできた泥火山と呼ばれる地形を調べ、その泥の起源が海底下数キロであることを突き止めました。

泥火山は、地殻内に溜まった泥が地震をきっかけに噴き出してできると考えられており、地震との因果関係が注目されています。また、メタンハイドレートが多く発見されている地帯でもあり、資源としても重要視されています。しかし、泥火山がどのように形成されるかを示す証拠はまだほとんど見つかっていません。

土岐准教授と当時同大学大学院生の満留由来さんは、学術研究船「白鳳丸」(写真1)の調査航海(KH-19-5)に参加し、希ガスのアルゴン(Ar)、クリプトン(Kr)、キセノン(Xe)を使った新しい手法で種子島沖に分布する泥火山(図)を調査しました。海底下は深くなるほど温度が上がり、温度が高くなると海水に溶けていた希ガスが抜けて濃度が下がることを利用し、希ガスの濃度からその温度にあたる深さを推定しその起源を調べる方法です。

.jpg) 写真1:学術研究船「白鳳丸」

写真1:学術研究船「白鳳丸」

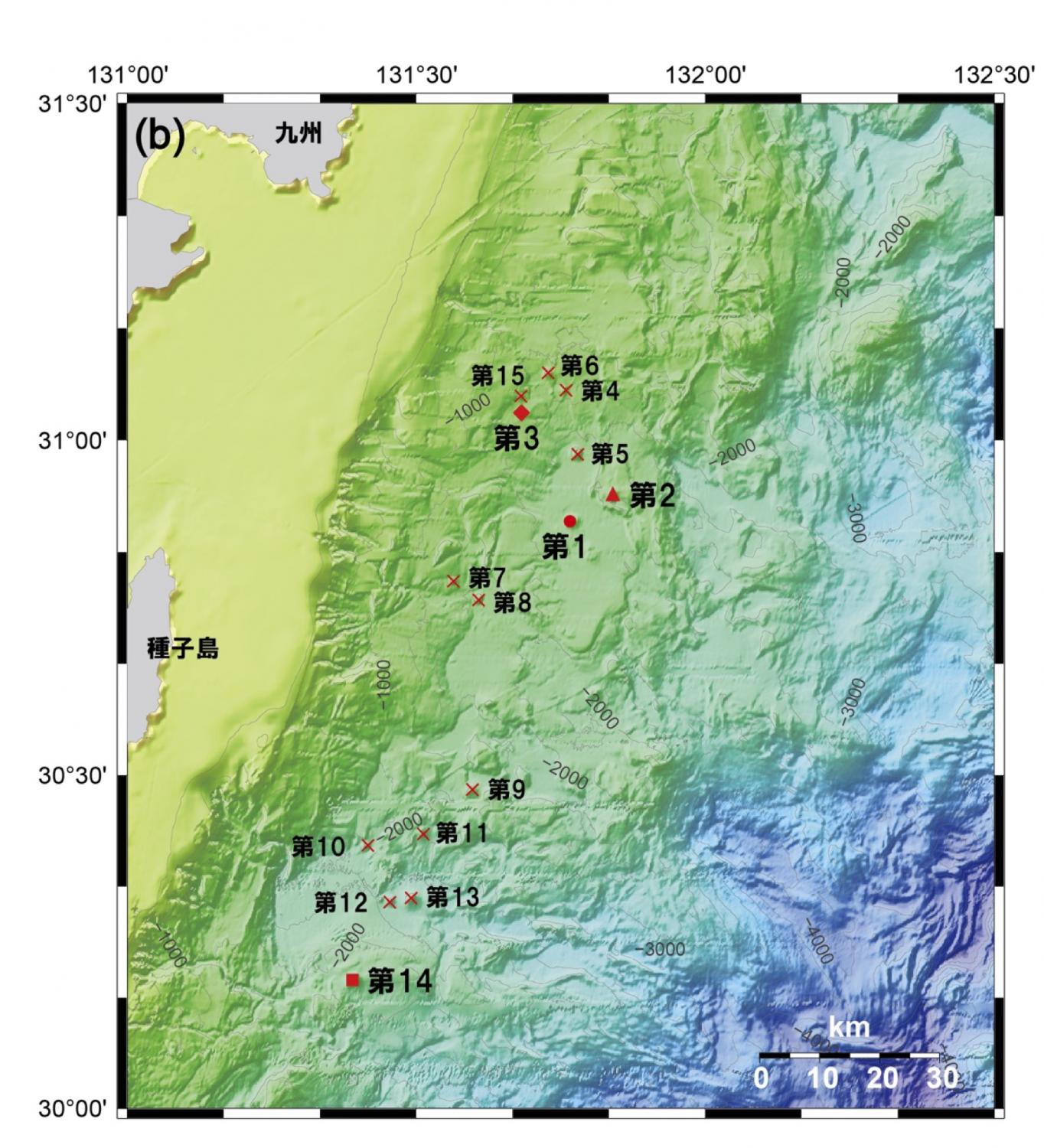

図:第1~第14まで認定されている種子島沖海底泥火山の分布(×)。このうち,本研究では,第1(●)および第14(■)泥火山から得られた希ガスに関する成果を発表している。この他,第2(▲)および第3(◆)泥火山については,ヘリウムの起源については報告しているが,アルゴンやクリプトンの分析は行っていない。

図:第1~第14まで認定されている種子島沖海底泥火山の分布(×)。このうち,本研究では,第1(●)および第14(■)泥火山から得られた希ガスに関する成果を発表している。この他,第2(▲)および第3(◆)泥火山については,ヘリウムの起源については報告しているが,アルゴンやクリプトンの分析は行っていない。

研究チームは、泥火山にピストンコアと呼ばれる筒状の採集機器(写真2、3)を打ち込み、海底下2メートルほどのところから泥を採取。その中に含まれる希ガスの濃度を分析しました。その結果、希ガスの起源は、海底下3~9 km程度であり、海底下18 km付近にあるとされているプレート境界までは達していないことが示唆されました。これは今回同時に測定したマントル起源のヘリウムがほとんど検出されなかったことと整合が取れます。これらの結果から、調査した泥火山は非火山性の活動によって形成されていることが裏付けられました。

.jpg) 写真2:ピストンコアを組み立てている様子

写真2:ピストンコアを組み立てている様子

.jpg) 写真3:船上のクレーンで吊り上げられるピストンコア

写真3:船上のクレーンで吊り上げられるピストンコア

写真4:コアをくり抜いている土岐准教授(左)、満留由来さん(右)

写真4:コアをくり抜いている土岐准教授(左)、満留由来さん(右)

今回の調査について、土岐准教授は「泥の試料に海水や大気中の希ガスが混入しないようにコア試料の真ん中をくり抜いて分析用の泥を取り出す(写真4)のが非常に難しく、船上で細心の注意を払いながら即座に処理しなければならないが、今回は2箇所の試料しか分析に使うことができなかった」と苦労を語りました。また「優秀な大学院生の満留さんや、技術を開発したTama Tomonaga博士(バーゼル大学)のおかげで得られた成果だ」と述べました。さらに、今年8月にも学術研究船「新青丸」を用いた調査航海が予定されており、まだ調査していない泥火山で試料採取し、泥火山毎の活動度の違いやその要因を探るとしています。同准教授は「今後も、まだ知られていない海底地殻の現象を化学的手法で解明していきたい」と意欲を語っています。

本研究の成果は、2023 年 4 月 6 日 に Scientific Reports 誌に掲載されました。

プレスリリース

「泥火山の表層にある希ガスは元々海底下深部にあったものだった!」(琉球大学、総合地球環境学研究所、富山大学、神戸大学)2023年4月7日

論文情報

論文タイトル:Estimation of the depth of origin of fluids using noble gases in the surface sediments of submarine mud volcanoes off Tanegashima Island(種子島沖海底泥火山における表層堆積物中の希ガスを用いた流体の起源深度の推定)

雑誌名:Scientific Reports

著者名:Yuki Mitsutome, Tomohiro Toki*, Takanori Kagoshima, Yuji Sano, Yama Tomonaga, Akira Ijiri

DOI番号:10.1038/s41598-023-31582-z

論文アクセスURL:https://doi.org/10.1038/s41598-023-31582-z