- その他

地球研DAYS

金沢21世紀美術館「すべてのものとダンスを踊って―共感のエコロジー」展 関連イベント

| 日時 | 2025年2月15日(土)、16日(日) |

|---|---|

| 場所 | 金沢21世紀美術館、 しいのき迎賓館ガーデンルーム |

| 参加 | 参加無料(一部事前申込制) |

| 概要 | 研究 と アート のセッションで、共感の喜びを分かち合おう 金沢21世紀美術館と総合地球環境学研究所は、2月15日・16日の2日間「地球研DAYS」を開催します。地球を取り巻く課題を、研究とアートの視座から一緒に考えます。展覧会「すべてのものとダンスを踊って―共感のエコロジー」の関連イベントとして、研究者やアーティストとのクロストーク、演劇、絵本を読もう、さらには学術的なシンポジウムなど、多様な世代がこのテーマに関わることのできるプログラムを用意しています。地球、そしてあらゆる生命がいかに対話し、新たな理解や共感を創造の喜びを共有しながらできないか。その方法を探ります。 |

| 関連リンク | https://www.kanazawa21.jp/data_list.php?g=25&d=2172 |

| 主催 | 金沢21世紀美術館[公益財団法人金沢芸術創造財団] 総合地球環境学研究所 |

| お問い合わせ | 金沢21世紀美術館 学芸課 TEL 076-220-2801 |

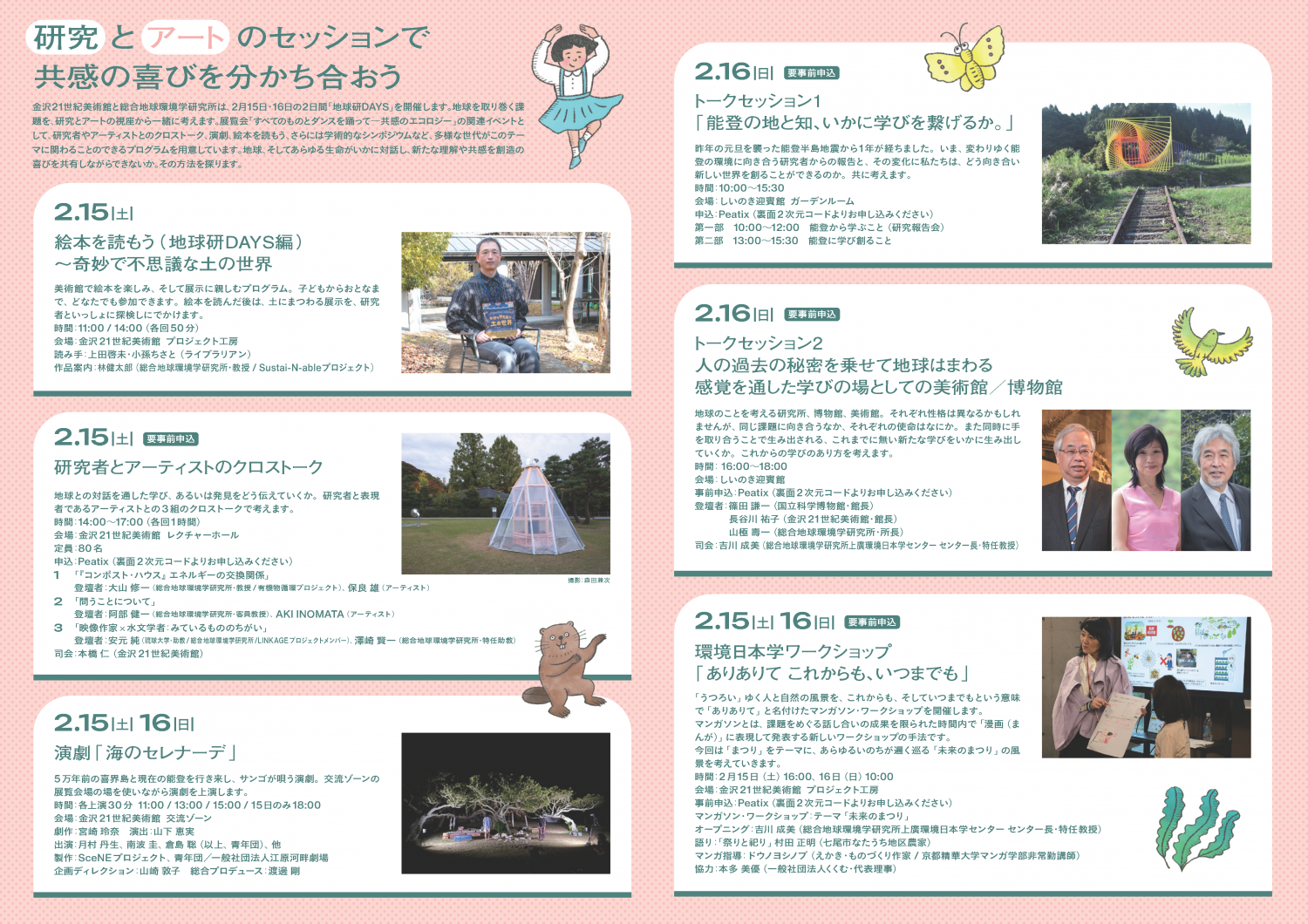

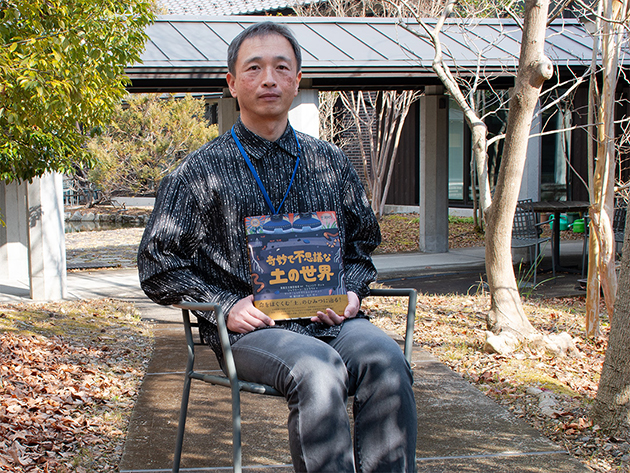

絵本を読もう(地球研DAYS編)~奇妙で不思議な土の世界(Sustai-N-ableプロジェクト)

美術館で絵本を楽しみ、そして展示に親しむプログラム。子どもからおとなまで、どなたでも参加できます。絵本を読んだ後は、土にまつわる展示を、研究者といっしょに探検しにでかけます。

日時:2月15日(土) 11:00 / 14:00(各回50分)

会場:金沢21世紀美術館 創作交流工房

参加人数:各回10組ずつ

読み手:上田 啓未・小孫 ちさと(ライブラリアン)

作品案内:林 健太郎(総合地球環境学研究所・教授/Sustai-N-ableプロジェクト)

事前申込なし

詳細はこちら

研究者とアーティストのクロストーク

.jpg)

地球との対話を通した学び、あるいは発見をどう伝えていくか。研究者と表現者であるアーティストとの3組のクロストークで考えます。

日時:2月15日(土) 14:00〜17:00(各回1時間)

会場:金沢21世紀美術館 レクチャーホール

定員:80名(事前予約制)

申込:Peatixよりお申込

[1] 「『コンポスト・ハウス』エネルギーの交換関係」

登壇者:大山 修一(総合地球環境学研究所・教授/ 有機物循環プロジェクト)

保良 雄(アーティスト)

[2] 「問うことについて」

登壇者:阿部 健一(総合地球環境学研究所・名誉教授)

AKI INOMATA(アーティスト)

[3] 「映像作家×水文学者:みているもののちがい」

登壇者:安元 純(琉球大学・助教/ 総合地球環境学研究所 LINKAGEプロジェクト)

澤崎 賢一(総合地球環境学研究所・特任助教)

司会:本橋 仁(金沢21世紀美術館)

演劇「海のセレナーデ」

.jpg)

5万年前の喜界島と現在の能登を行き来し、サンゴが唄う演劇。交流ゾーンの展覧会場の場を使いながら演劇を上演します。

日時:2月15日(土)〜16日(日) 各上演30分

15日 11:00 / 13:00 / 15:00 / 18:00

16日 11:00 / 13:00 / 15:00

会場:金沢21世紀美術館 交流ゾーン

劇作:宮崎 玲奈

演出:山下 恵実

出演:月村 丹生、南波 圭、倉島 聡(以上、青年団)、他

製作:SceNEプロジェクト、青年団/一般社団法人江原河畔劇場

企画ディレクション:山崎 敦子

総合プロデュース:渡邊 剛

事前申込なし

トークセッション1「能登の地と知、いかに学びを繋げるか。」

.jpg)

昨年の元旦を襲った能登半島地震から1年が経ちました。いま、変わりゆく能登の環境に向き合う研究者からの報告と、その変化に私たちは、どう向き合い新しい世界を創ることができるのか。共に考えます。

日時:2月16日(日) 10:00〜15:30

会場:しいのき迎賓館 ガーデンルーム

申込:Peatixよりお申込

第1部 10:00〜12:00 能登から学ぶこと:災害と向き合うレジリエントな社会

登壇者:

渡邊 剛(総合地球環境学研究所・准教授)

長尾 誠也(金沢大学・環日本海域環境研究センター長)

深町 加津枝(京都大学地球環境学堂・准教授)

谷口 真人(総合地球環境学研究所・副所長)

2024年1月1日に発生した能登半島地震とその後の復旧・復興およびこれからの地域のあり方は、災害と常に向き合ってきた日本の未来への試金石となる。能登の地に根ざす地域知を生かし、若者による起業やデジタル社会も見据えたレジリエントな社会を構築する上で、能登から学び、どのように継承していくかを、最新の研究成果をもとに議論する。

第2部 13:00〜15:30 能登に学び創ること

登壇者:

関口 正洋(アートフロントギャラリー)

川村 清志(国立歴史民俗博物館・准教授)

本橋 仁(金沢21世紀美術館・レジストラー)

本多 美優(一般社団法人くくむ)

阿部 健一(総合地球環境学研究所・客員教授)

地域に力がなければ復興はできない。同時に、地域の力だけでは復興はできない。外の力がどのように地域の力、さらに復興に作用するのか。第2部では、復興は元に戻ることでなくてさらに良い状態になることと定義したうえで、芸術と科学の力の可能性について意見交換をしたい。

トークセッション2 人の過去の秘密を乗せて地球はまわる 感覚を通した学びの場としての美術館/博物館

.jpg)

地球のことを考える研究所、博物館、美術館。それぞれ性格は異なるかもしれませんが、同じ課題に向き合うなか、それぞれの使命はなにか。また同時に手を取り合うことで生み出される、これまでに無い新たな学びをいかに生み出していくか。これからの学びのあり方を考えます。

日時:2月16日(日) 16:00〜18:00

会場:しいのき迎賓館

登壇者:篠田 謙一(国立科学博物館・館長)

長谷川 祐子(金沢21世紀美術館・館長)

山極 壽一(総合地球環境学研究所・所長)

司会:吉川成美(総合地球環境学研究所上廣環境日本学センター)

申込:Peatixよりお申込

環境日本学ワークショップ

「ありありて これからも、いつまでも」

.jpg)

風景は「うつろい」ゆくものです。花の色や朝晩の光や人の心のように、変化していく「常ならぬ」さまをあらわします。古語の「うつろひ」は、常にそこにあるとは限らない尊い一瞬をとらえては、すべてのものは不変ではないことに美しさや尊さをあらわしてきました。「うつろい」は「うつる」という変化を捉えた名詞です。その「うつる」には「移る」「映る」「写る」が含まれます。

この「うつろい」ゆく人と自然の風景を、これからも、そしていつまでもという意味で、「ありありて」と名付けたマンガソン・ワークショップを開催します。

マンガソンとは、課題をめぐる話し合いの成果を限られた時間内で「漫画(まんが)」に表現して発表する新しいワークショップの手法です。

今回は「まつり」をテーマに、あらゆるいのちが遍く巡る「未来のまつり」の風景を考えていきます。

どんな「未来のまつり」がデザインできるでしょうか。

想いを伝えるマンガソンをぜひ体験してみてください。

日時:2月15日(土) 16:00、16日(日)10:00

会場:プロジェクト工房

マンガソン・ワークショップ:テーマ「未来のまつり」

オープニング:吉川 成美(総合地球環境学研究所上廣環境日本学センター センター長・特任教授)

語り:「祭りと祀り」村田 正明(七尾市なたうち地区農家)

マンガ指導:ドウノヨシノブ(京都精華大学マンガ学部非常勤講師)

協力:本多 美優(一般社団法人くくむ代表理事)

申込:Peatixよりお申込