実践FS

地球人間システムの共創プログラム

Social-Ecological Accelerations(SEA) As the Key to Understand the 20th-c. Great Acceleration and Its Possible Futures:Learning from Case Studies in European and Japanese Environmental History

プロジェクト概要

1950年代以降、急速な世界的発展は私たちを環境崩壊へと追い やってきました。本研究では、ユーラシアにおける歴史的・生態学的 な変化を調査し、加速的な発展の段階(「社会-生態系の加速」)を 理解することで、現在進行中の地球規模の「大加速」がどのように 展開するかを予測します。これまでヨーロッパに焦点を当ててきまし たが、この現象を完全に理解するには、東アジア、特に日本の事例 が必要です。

なぜこの研究をするのか

私たちの惑星は、20世紀半ば以降、前例のない速度で変化し続 けています。その変化のスピードは、産業革命の最も活発な時期 をも上回るものです。強力な新技術と物理学・化学の知識により、いわゆる「大加速(Great Acceleration)」と呼ばれる地球規模の 変化が進み、それと並行して地球にとって不可欠な自然や生態系 が損なわれました。私たちは今もこのプロセスの真っ只中にあり、その原因と起こり得る将来を理解し、望ましい安全な方向へと導く手段を見つけることが極めて重要になっています。

大加速は極めて大きな課題であり、あらゆる学問分野がその 解決に動員されるべきです。本プロジェクトでは、人文学と自 然科学の研究手法を統合し、過去の生態学的・社会的なダイナミクスを解明することで、大加速の背後にある要因を理解し、科学的根拠に基づいた将来のシナリオを提示します。これには、安定化または緩和のための可能な介入策も含まれます。

20世紀から21世紀にかけての大加速は、人類史上初めての急速な発展の段階ではありません。実際、人類の長い歴史と先史 時代は、人口や経済の急成長、新たな政治制度や文化的現象の 出現といった加速的な変化の短い期間によって特徴づけられて います。これらの社会的発展には常に生態学的な側面が伴い、しばしば自然環境の大規模な変化を引き起こしてきました。それは現在、地球規模で起こっている変化と類似しています。

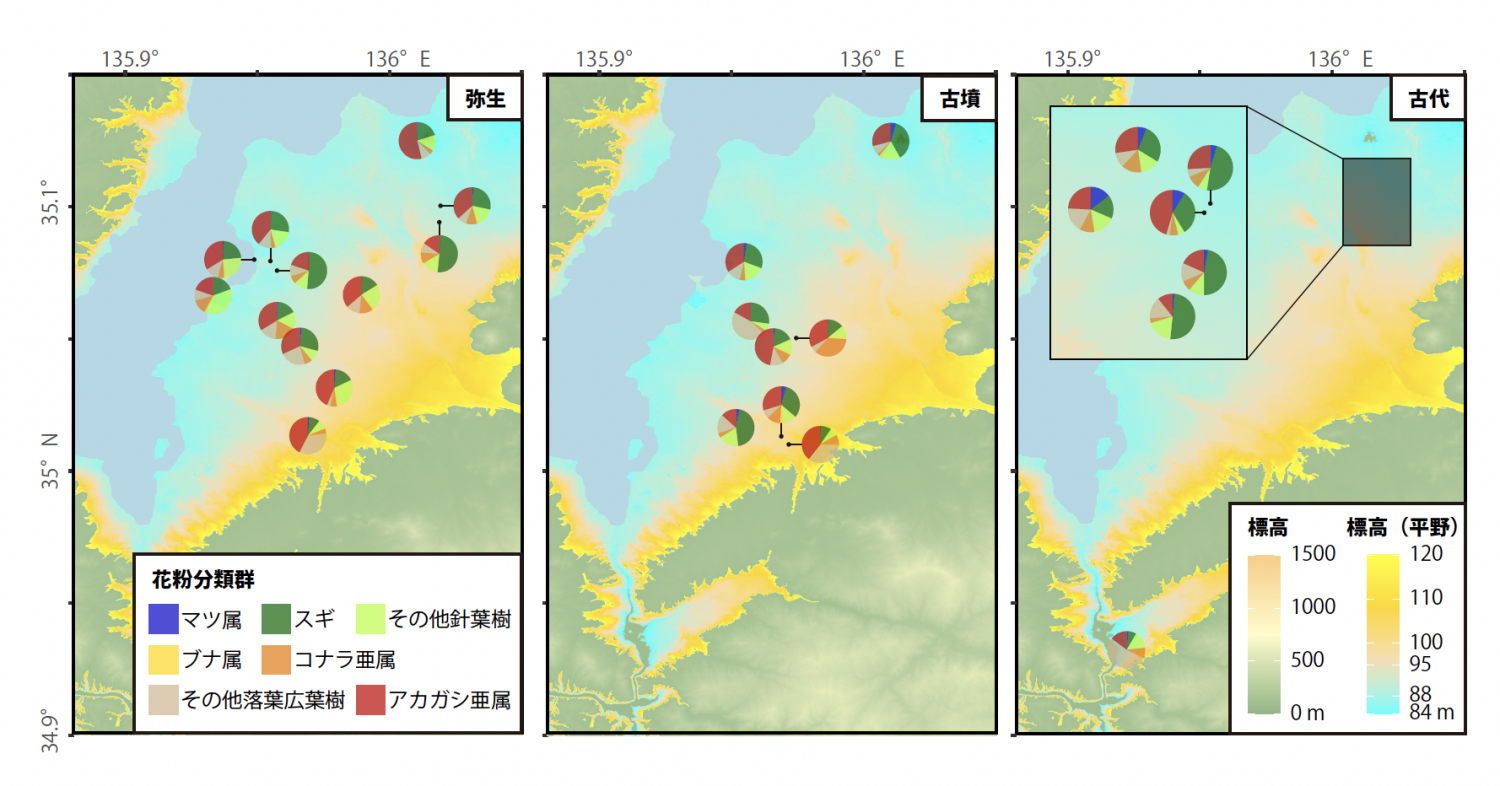

本プロジェクトチームは、日本および東アジアのいくつかの地域に焦点を当て、過去の社会・生態系の急速な変化の時期を詳細に分析します。日本の歴史を振り返ると、このような急激な変化の時期が何度もあったと考えられます。日本の人口史や経済史に関する研究では、長期にわたる安定期の間に、急激な人口増加の時期が存在したことが示唆されています。

• 6 〜 7 世紀(奈良・平安時代):関西地域において、皇室官僚制度の確立とそれに伴う農業の集約化による急速な増加

•14〜15世紀(室町時代):日本の商業と政治が融合するにつれ、農業と人口が成長 •17世紀(江戸時代初期):徳川幕府初期の政治統一の時期、 ヨーロッパの近世初期と同様の人口爆発と日本列島の完全な経済統合

•明治維新以降の20世紀:経済・人口の加速的な成長

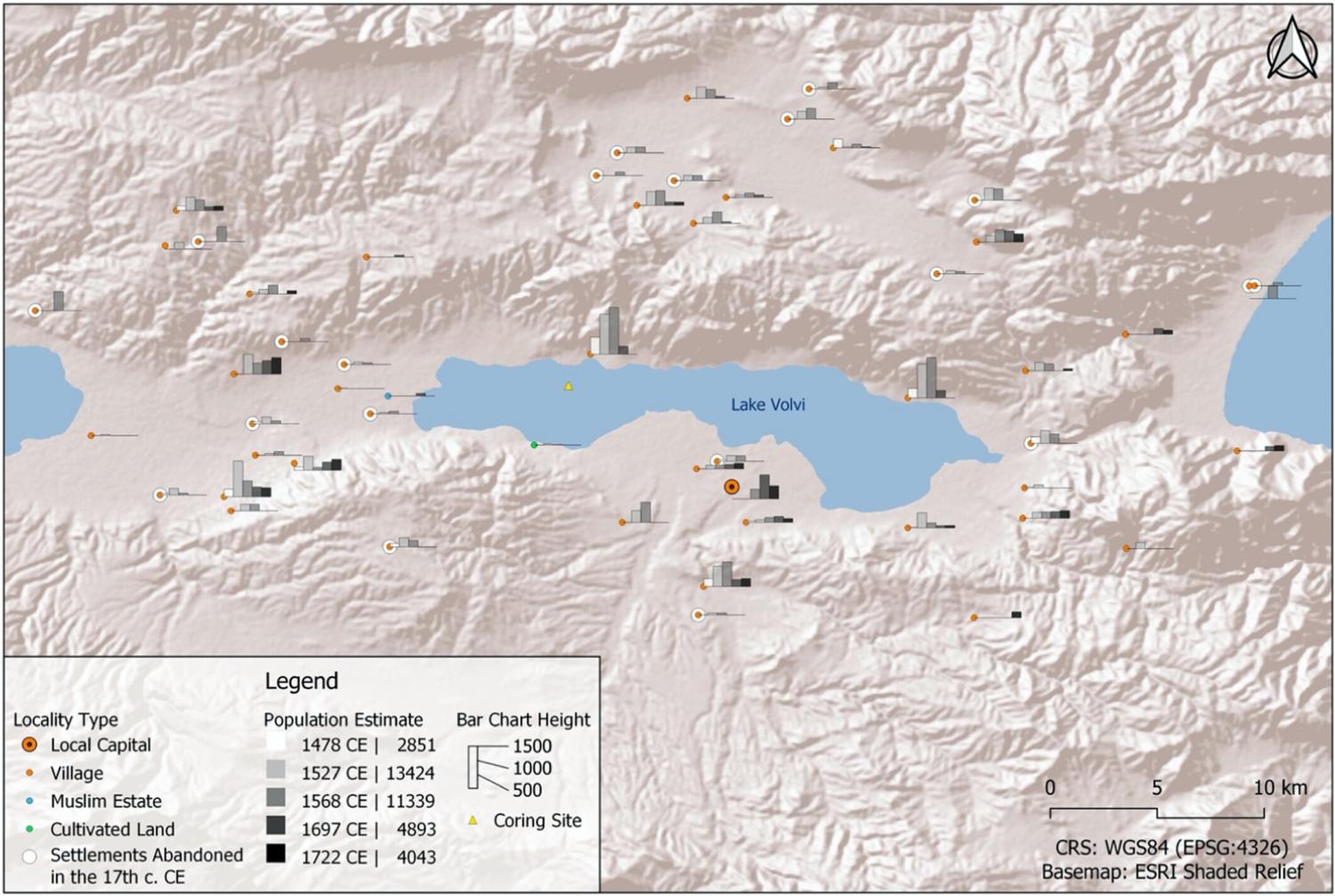

本プロジェクトでは、これらの加速的発展の時期を研究するために、人文学の手法(考古学的遺物や歴史資料のデジタルデータベース化など)と、湖の堆積物を対象としたDNAや花粉分 析などの自然科学的手法を組み合わせて調査を行います。

研究の進捗状況

活動ニュース

-

{{ data.disp_date }}

{{ data.content }}

メンバー

FS責任者

IZDEBSKI, Adam

マックス・プランク人類史科学研究所(ドイツ) 独立研究グループリーダー

主なメンバー

中塚 武 名古屋大学大学院環境学研究科

林 竜馬 滋賀県立琵琶湖博物館

GUZOWSKI, Piotr University of Białystok, Poland