実践プログラム

地球人間システムの共創プログラム

LINKAGEプロジェクト

- 関連リンク

陸と海をつなぐ水循環を軸としたマルチリソースの順応的ガバナンス:サンゴ礁島嶼系での展開

プロジェクト概要

このプロジェクトでは、琉球弧や西太平洋の熱帯・亜熱帯に位置するサンゴ礁島嶼系において、陸と海の水循環を介したつながりや、暮らしの中で育まれてきた生物と文化のつながりや多様性、多様な資源のガバナンスの規範・組織・制度の変遷や重層性を解明します。得られた成果のつながりを可視化し、陸と海をつなぐ水循環を軸としたマルチリソースの順応的ガバナンスの強化をめざします。

サンゴ礁が発達する熱帯〜亜熱帯の島々に住む人々は、限られた水資源である地下水や湧き水と、水産資源や森林資源の恵みを利用しています。水は姿を変えながら陸と海を循環することでサンゴ礁生態系と陸をつなぎ、地域固有の生物や文化の多様性を育んできました。しかし、近年の土地利用や社会経済の変化による水資源の枯渇や水質の悪化、さらには、気候変動による降水パターンの変化、地球温暖化に起因した海水温や海面の上昇、海洋酸性化などの海洋環境の変化により、サンゴ礁生態系の劣化が進み、人々は水資源、水産資源、森林資源などの自然資源、すなわちマルチリソースを利用しにくくなっています。

そこで私たちは、環境保全や自然資源管理のための社会のしくみや制度を状況に合わせて地域の人々とともに調整させていく「順応的ガバナンス」を強化し、サンゴ礁島嶼に生きる人々がマルチリソースを利用し続けていけるようにするための研究を行っています。

そのために、このプロジェクトではまず、地下水やサンゴ礁生態系を分析する種々の手段により水循環とマルチリソースの実態を明らかにし、社会経済の変化や気候変動によるマルチリソースの応答を把握・予測します。また歴史生態学的アプローチにより、島の暮らしの中で育まれてきた自然の文化的な価値やつながりや多様性を明らかにし、資源の限られた島嶼コミュニティにおける生存基盤の維持機構を解明します。

一方で、行動科学や制度分析により、順応的ガバナンスの制度・組織・意識の変遷や重層性を明らかにします。また、順応的ガバナンスに必要な科学知、在来知、政策知などの知識の関連性を可視化し、さらに統合することで新たな価値を創造する「知の橋渡し」を試みます。

これらの成果により、サンゴ礁島嶼系におけるレジリエントな自然共生社会の実現に貢献したいと考えています。

研究の進捗状況

これまでにわかったこと

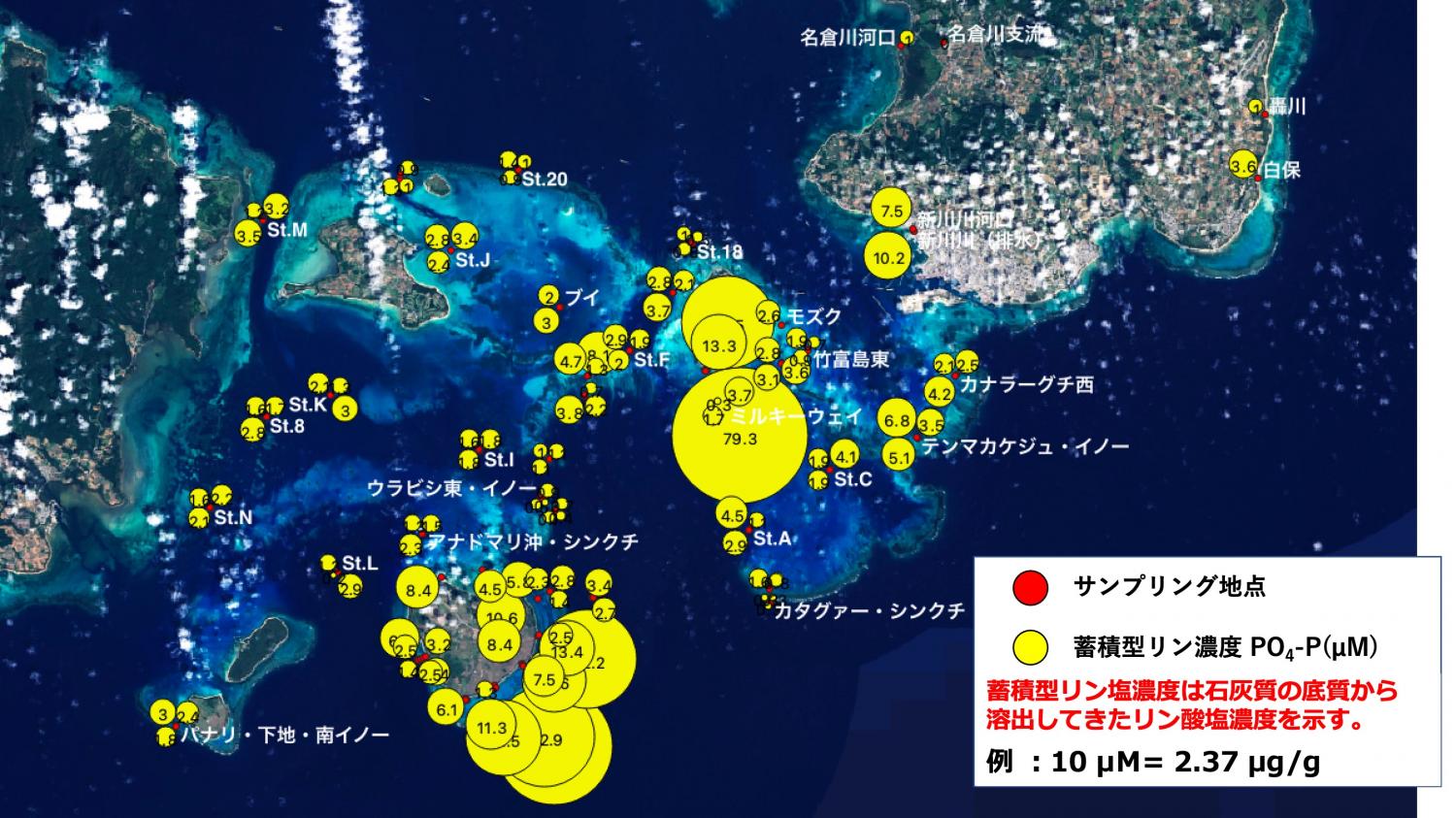

2024年、日本最大のサンゴ礁「石西礁湖」では、サンゴ群体の84%が白化する深刻な現象が起きました。白化は海水温の上昇が主因とされますが、私たちは海底の底質リンにも注目しました。

これまでの研究で、底質リンがサンゴの骨格形成を妨げ、生育に悪影響を与えることが明らかになっており、石西礁湖でも白化や密度低下との有意な関係が確認されました。3年間のモニタリングの結果、底質リンの分布をマッピングし(図1)、サンゴ被度や白化度との関係性を初めて明らかにしました。濃度の閾値(0.3–0.7 µg/g)を指標とすることで、陸域からの許容負荷量を見積もり、実効的な管理が可能となります。

また、地下水資源の「見えにくさ」が人々の関心に与える影響について、日・インドネシアで調査を行いました。その結果、日本では地下水への関心が低い一方、インドネシアではその傾向が見られませんでした。

特筆すべき事項

インドネシア・ワカトビ諸島では、地下水やサンゴ礁の底質に関する調査に加えて、地域の人々への聞き取り調査も行いながら、現地での調査活動が本格的に進んでいます(写真1、2)。

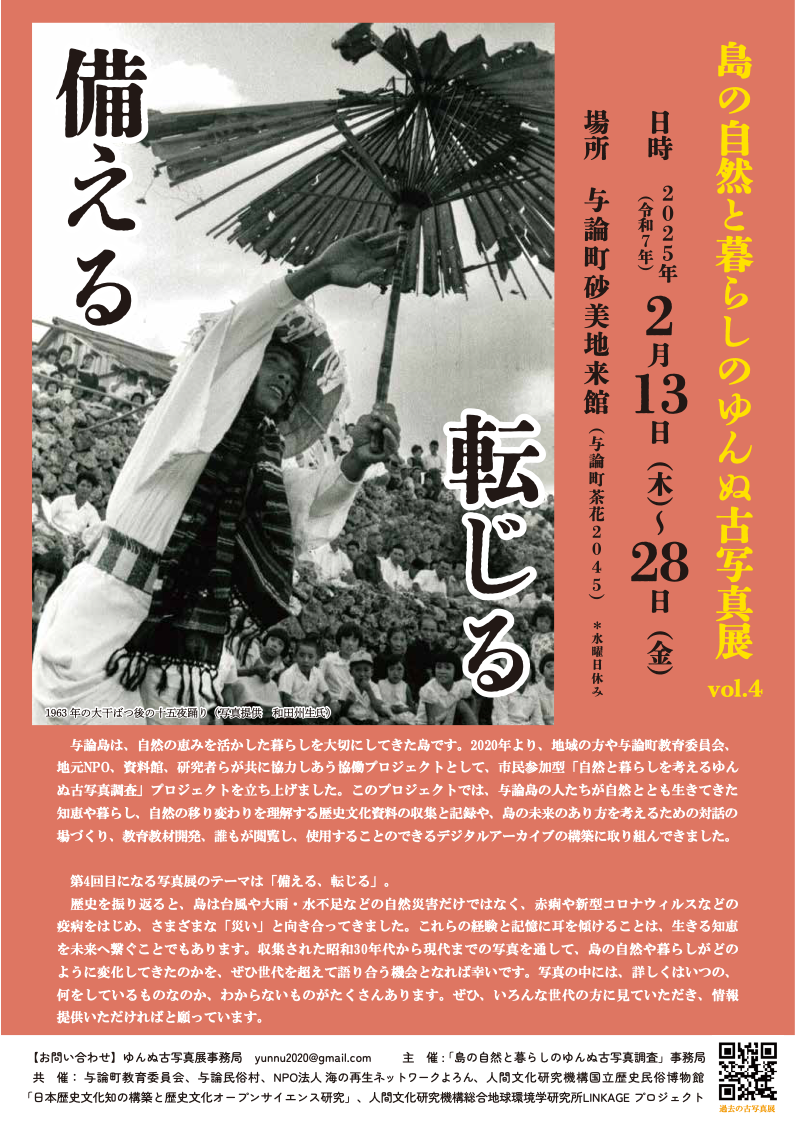

与論島では、地域の自然と暮らしの記録を目的とした「自然と暮らしを考える ゆんぬ古写真調査」を継続しています。地域の方々、教育委員会、研究者などが協力し、自然環境や生活の移り変わりに関する資料の収集・記録、教育教材の開発、誰もが活用できるデジタルアーカイブの構築に取り組んでいます。第4回写真展のテーマは「備える、転じる」でした(図2;https://yunnu-photo.org/)。

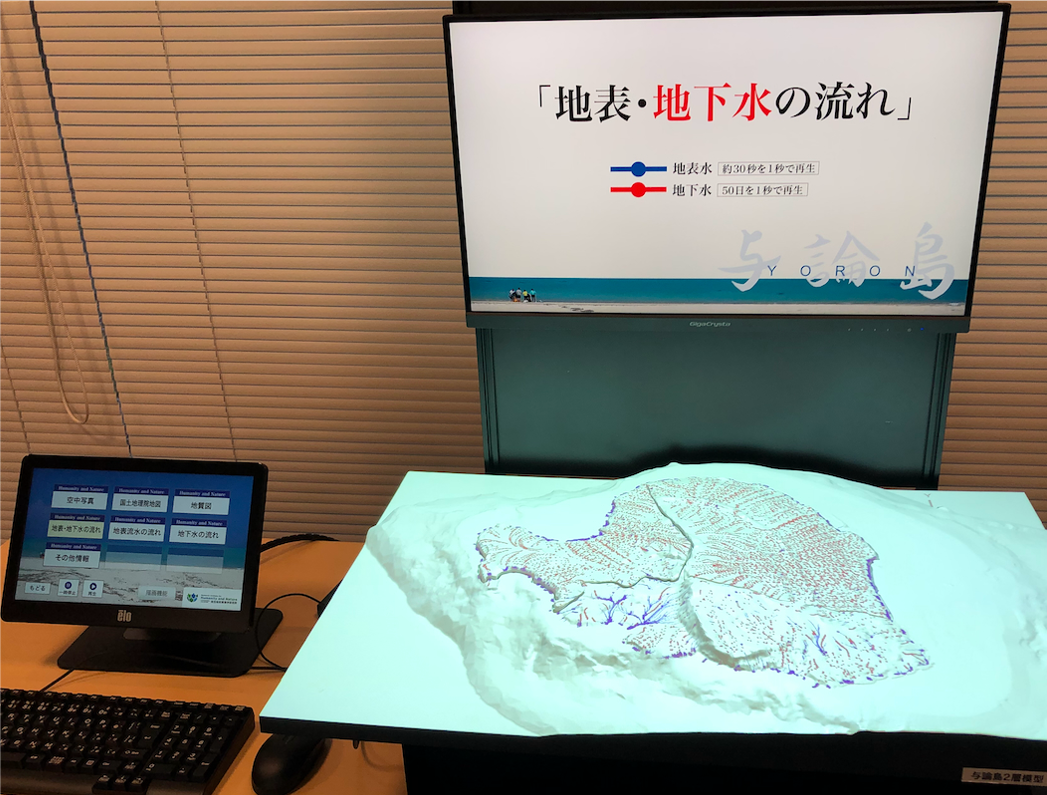

また、与論島では、3D水循環シミュレーションモデルや空中写真をもとに土地利用の変化を視覚的に伝える「プロジェクションマッピング模型(P+MM)」も作成しました(写真3)。地域との情報共有も進めており、LINKAGEブックレットシリーズの発行を通じて成果を広く伝えています(図3、4)。

左図:LINKAGEアートブックシリーズvol.3 ふがぬとぅ与那国島の済州島漂流民伝承

左図:LINKAGEアートブックシリーズvol.3 ふがぬとぅ与那国島の済州島漂流民伝承

右図:LINKAGEブックレットシリーズ 表現と知を編み直す02 土地とともに歌うこと

活動ニュース

-

{{ data.disp_date }}

{{ data.content }}

メンバー

プロジェクトリーダー

安元 純

総合地球環境学研究所准教授/琉球大学農学部助教

サブリーダー

新城 竜一 琉球大学理学部

研究員

友尻 大幹 研究員

LEONG, Chris 研究員

主なメンバー

久保 慶明 関西学院大学

高橋 そよ 琉球大学

RAZAFINDRABE, Bam H.N. 琉球大学

全プロジェクトメンバーは、下記リンクをご覧ください。

https://mizunowa.skr.u-ryukyu.ac.jp/investigation.html

外部評価委員による評価(英語)

研究スケジュール

| 2020年度 (令和2) |

2021年度 (令和3) |

2022年度 (令和4) |

2023年度 (令和5) |

2024年度 (令和6) |

2025年度 (令和7) |

2026年度 (令和8) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| FS1 | FS/PR | FR1 | FR2 | FR3 | FR4 | FR5 |