実践FS

地球人間システムの共創プログラム

陸から海への水・栄養塩フットプリント解析とターニングポイントへの適応策:ヘルシーなアジア沿岸域の実現に向けて

プロジェクト概要

アジア諸国の沿岸海域では、富栄養化、貧栄養化、貧酸素化と、そられに伴う漁獲量の減少など、各地域の経済発展の状況に応じて異なる環境問題が生じています。本プロジェクトでは、陸域から輸送される水と栄養塩に着目し、これらの時代的転換点の特定や環境影響への理解と、将来予測や社会的な便益分析を通じて、各地域の特徴に対応し、実施可能な水・栄養塩の持続利用策を提案します。

なぜこの研究をするのか

現在、経済発展に伴って人口過密状態にあるアジア諸国の沿岸海域では、富栄養化、貧栄養化、貧酸素化と、それらに伴う漁獲量減少など、各地域で異なる環境問題に直面しています。かつての日本でも、高度経済成長期に、水・大気汚染と公害病や沿岸海洋の富栄養化と赤潮などが問題になり、法的規制を行って「きれいな状態」へ回復した成功例があります。しかし現在、一部の沿岸海域において「きれいすぎる状態」となり、漁獲量の減少の一因と考えられています。この半世紀近い変遷の中には「時代的転換点(ターニングポイント)」が存在するはずであり、人間社会や気候の変動と深く関連しています。自然環境と人間社会環境は“現在進行形”であり、上述のような「ターニングポイント」は今後も幾度となく迎える可能性が高いのです。それらを正確に捉え、環境に対するポジティブ/ネガティブな影響を正しく理解して予測することが、人間社会、自然環境からみて「ヘルシーな沿岸海域」を実現する要になります。そのためには、地球温暖化のようなグローバルな影響と、各地域の土地利用や社会状況などのグローカルな影響を考慮し、各々の地域の特徴に応じた適応策が必要です。私たちの研究では、「水」というコンベアベルトによって陸から海へ運ばれる「栄養塩」に注目し、各地域の水と栄養塩のフットプリント(足跡)を追跡して現状を把握したうえで、気候変動の複数のシナリオの下での将来予測を行い、社会実装可能な水・栄養塩の持続利用策の提案を目指しています。

これからやりたいこと

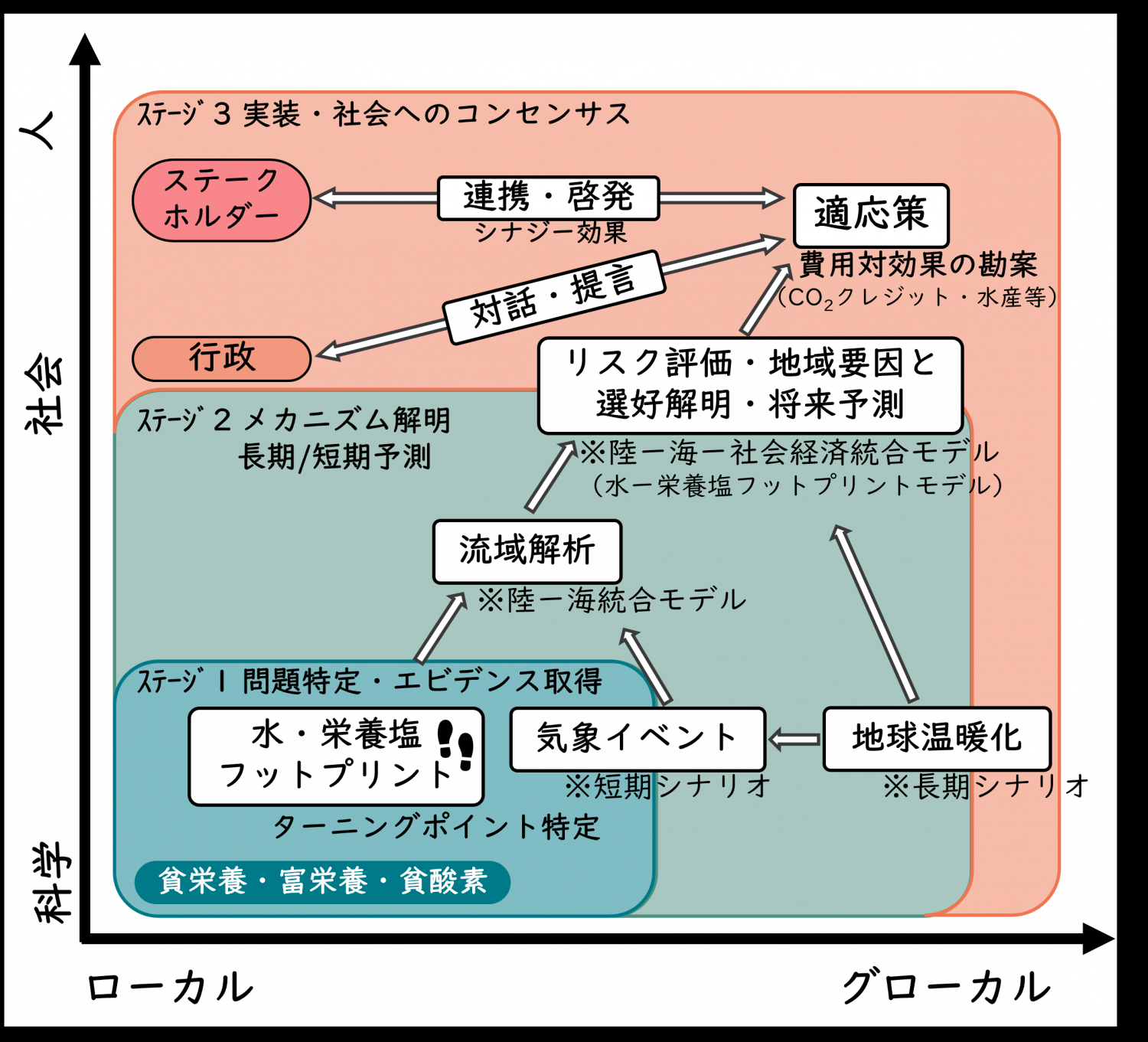

本プロジェクトでは、①問題の特定とエビデンス(証拠)取得、②メカニズム解析と長期/短期予測、③社会での実装と社会へのコンセンサス獲得という3 つのステージを考えており、まずは陸から海への水・栄養塩フットプリントの可視化に焦点を当てます。具体的には、対象海域において沿岸海域の現状を把握し、問題の起源と個別要素を抽出してパターン化し、水・栄養塩のモニタリングデータと地域の社会経済活動データを統合的に活用して、社会的コストや便益を定量的に評価します。さらに、多様なアクター(行動主体)の連携で得られた知見を基に、生態系サービス強化策の考案、既存施策の改善点や新規策を検討・提案し、人・社会・環境の問題を包含した総合的な適応策を考えていきます。

日本においては、これまでの長期モニタリングデータの遡及と動態解析から、ターニングポイントの詳細を理解します。また、東南アジア諸国においては日本における過去のベストプラクティス(公害の克服など)を示し、各々の現状に応じた技術開発のキャパシティビルディング(課題解決能力の向上)に着手します。日本メンバー主導のもと、各国の産学官に対して問題の認知度や理解を向上させ、社会実装への道筋を示すことも進めていきます。私たちは、日本および東南アジア諸国において「ヘルシーな沿岸海域」を実現することを目指しています。

活動ニュース

-

{{ data.disp_date }}

{{ data.content }}

メンバー

FS責任者

張 勁

富山大学 副学長(国際担当)・学術研究部理学系 教授

主なメンバー

郭 新宇 愛媛大学 沿岸環境科学研究センター

森本 昭彦 愛媛大学 沿岸環境科学研究センター

手計 太一 中央大学 理工学部

松浦 拓哉 山梨大学 大学院総合研究部 工学域

小林 英貴 富山大学 学術研究部理学系

遠藤 崇浩 大阪公立大学 現代システム科学研究科

楊 潔 信州大学 経法学部

CHAKRABORTY, Shamik 富山大学 サステイナビリティ国際研究センター

山口 敦子 長崎大学 水産学部

稲村 修 合同会社イナズラボ 代表社員/魚津水族博物館 元館長

松野 健 九州大学 名誉教授