実践FS

地球人間システムの共創プログラム

儀礼と正負の関係価値から考える⼈間・⽂化・⾃然の連環と共創

プロジェクト概要

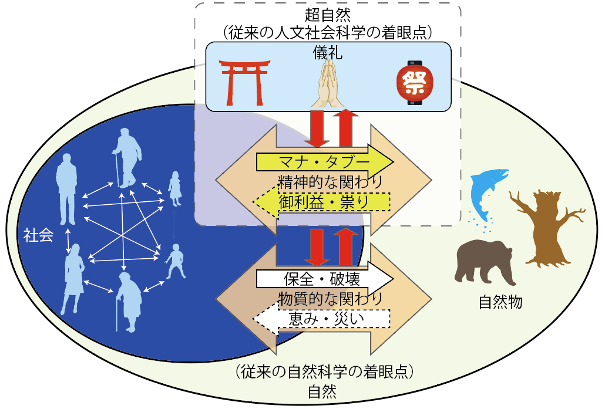

各地の神社の鎮守の森や、漁業関係者が行う魚の供養祭など、ローカルな超自然的信念体系と儀礼が、環境保護に貢献している可能性が示されています。この研究では、生態学・心理学・数理生物学・民俗学・宗教学などのアプローチを用いて、超自然的な信念体系と儀礼が環境思想と環境配慮行動に与えている影響を明らかにし、その成果をもとに新たな資源と価値を創出します。

なぜこの研究をするのか

自然環境を守るためには、「自然の価値」について明らかにすることが必要だと言われています。自然の価値とはつまり、自然のどの部分が大事かということで、自然を守るためには自然は私たちに資源や恩恵を与えてくれるから大事だというのではなく、自然それ自体に価値があるという風に考えるべきだというのが、これまでの見方でした。しかし、そのような抽象的な考え方で、果たして実際に環境を守る行動に結びつくでしょうか。こうした問題意識から、よりローカルな人々の自然に対する考え方と行動に着目する必要があるという指摘があります。そこで私たちの研究では、人々がもっている超自然的な信念体系と、儀礼と呼ばれる行動に注目し、それらが⼈間と⾃然の持続可能な関係の維持に果たしている機能を再評価することを計画しています。たとえば、神社には一般に社叢という森があり、そこには神々が宿るとして大切にされています。また、漁業関係者の間で開かれる魚の供養祭では、自然の恵みに感謝がささげられています。こうした信念や儀礼は、自然の持続可能な利用を促すのではないかと考えられます。地域ごとに存在する信念や儀礼が果たしている機能を明らかにすることで、新たな価値と資源を創出し、環境問題だけではなく、地域が抱えている過疎化などの問題の解決につながると考えています。

研究の進捗状況

これからやりたいこと

この研究では、「超自然的な信念体系と儀礼は、環境思想と環境配慮行動にどのような影響を与えているのか」という疑問を主な問いとし、この問いを解明するために理論・実証・調査・応用の4つの方向からアプローチしていきます。「理論」では環境倫理学や数理生物学の立場から、超自然的な信念体系と儀礼が、どのような形で環境思想と環境配慮行動に影響するのかについてのモデルを提唱します。「実証」では心理学の立場から、環境思想を評価する尺度を作成した上で、信念・儀礼と環境思想・行動の間の関連性を明らかにします。「調査」では、環境民俗学、宗教社会学、歴史学の立場から、琵琶湖の漁業関係者、山形県の手向地区などを対象とした現地調査や文献調査を行い、それぞれの地域での人間と自然の関係性を把握します。「応用」では、これらの研究で得られた成果をもとに、行政と社会とりわけ神社や仏閣などの宗教組織に対し、地域がもっている資源と価値の有効利用の可能性を提案していきます。

活動ニュース

-

{{ data.disp_date }}

{{ data.content }}

メンバー

FS責任者

中臺 亮介

横浜国⽴⼤学⼤学院環境情報研究院 講師

主なメンバー

藤井修平 國學院大學研究開発推進機構

柴﨑祥太 同志社大学文化情報学部

舘石和香葉 北海道武蔵女子大学経営学部

中分 遥 北陸先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科

吉田有紀 国立環境研究所 気候変動適応センター

天田顕徳 北海道大学 大学院メディア・コミュニケーション研究院

橋本道範 京都華頂大学 日本文化学部

小林慶子 長野県環境保全研究所 自然環境部