実践プログラム

土地利用革新のための知の集約プログラム

多元世界プロジェクト

制度、価値、世界観の探究を通じた多元世界的土地利用の探求

プロジェクト概要

人間中心的な自然利用は生物多様性の危機を招いています。このプロジェクトでは「多元的土地利用」として、人間のニーズを満たしつつ生態系の境界を尊重する土地利用実践が広がるための経路を考えます。具体的には、実践と社会をつなぐ制度、多元的な土地利用の技術、実践に携わる人々の価値観、そして、生物多様性条約のような国際的な議論への貢献が課題です。

なぜこの研究をするのか

私たちの地球は生物多様性の危機に直面しています。その原因の一つは、人間が自然を利用する際に自分たちの利益だけを考える「人間中心的な自然利用」です。しかし、このやり方では自然のバランスが崩れ、多くの生物が影響を受けてしまいます。

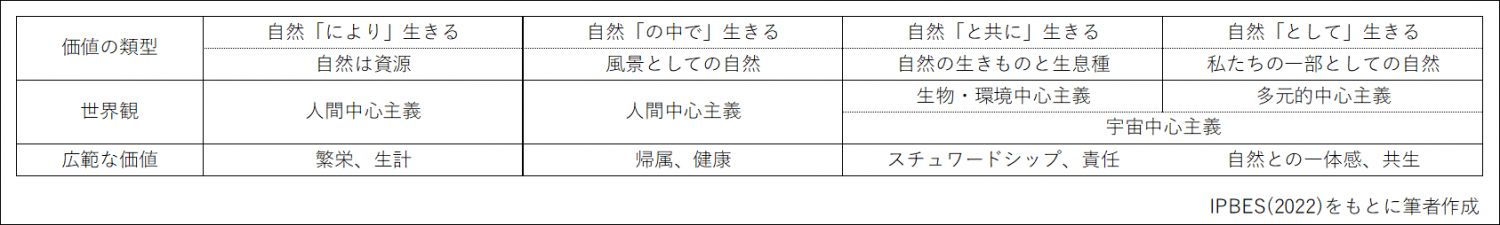

持続可能な未来に向け新しいアプローチが必要ですが、私たちはIPBESが示した「自然として生きる」という世界観に着目しました。これは、人間は自然の一部分であると考える視点ですが、私たちのチームは、これまでにローカルなコミュニティの自然の利用や農林業を調査した経験から、世界各地において「自然として生きる」を実践している人々がいると知っています。その中には伝統的なものもあれば、新しく生まれてきたものもあります。「自然として生きる」実践は現代のポスト工業社会においても、十分に現実的なあり方なのです。

そこで私たちは、人間の利益に資することだけを目的とするのではない土地利用のあり方について、「多元的な土地利用」という概念を提唱します。そして、すでにある実践から、その概念を肉付けし、人間中心主義的な価値観に囚われない土地利用のあり方を社会に提示していこうとしています。

プロジェクトには、6 つのワーキンググループを設定しています。それぞれの研究テーマは、転換の芽である実践が社会に広がっていく経路、生きものを核とする認証制度の活用可能性、新たな森林利用の価値と技術、農林業景観保全のための市民参加の方法論、有機農家の価値観、国際的な多元的土地利用実践のネットワーキングです。WGでの活動を通じて、すでにある実践において人々はどういう価値や世界観を築いているのか、実践を社会につなぐためのカギとなるポイントはどこか、新たに始めるためのきっかけとなる方法論とはどういうものかなどについて明らかにしていきます。

図1:IPBES価値評価報告書が示す多様な価値の類型

図1:IPBES価値評価報告書が示す多様な価値の類型

研究の進捗状況

これからやりたいこと

FS段階ではマルチスピーシーズ概念に着目し、多言語文献レビューを行いました。その結果、「多元的な土地利用」とは揺れ動くプロセスであり、ひとつの形で定義することは難しく、動きのある定義が必要であることがわかりました。そこでFR段階では、実践者とのネットワーキングを通じて、相互交流と社会学習を重ね、その中から、関係価値に着目し、「多元的な土地利用」とは何かについて概念的に明らかにすることに取り組みます。第一段階としては、プロジェクトに参加する研究者の間で、目標とする「多元的な土地利用」の像を描くためのワークショップを開催し、本プロジェクトにおける理想像を具現化することを試みます。

また、日本の各地で生きものと共生する農業が実践されていますが、これらの実践、農家が栽培対象ではない生きものを再発見し、それらを再び農場に迎え入れようとしていると位置づけられることを確認できました。多くの生きものと共生する農業では、認証制度を設けてエコラベルによる産物のブランド化が行われています。しかし、取り組む農家の姿勢は、単なる産物の付加価値化を超え、世界観の拡大が生じているといえます。一方で、認証制度を介することで、地域の経済や社会とつながり、個別の農家の実践という枠組みを超えた広がりを有していることも確かです。したがって、これらの農法や認証制度は、実践と社会を媒介する存在であると位置づけ、他の地域における展開可能性についても探ります。

写真1:魚のゆりかご水田(滋賀県)

写真1:魚のゆりかご水田(滋賀県)

活動ニュース

-

{{ data.disp_date }}

{{ data.content }}

メンバー

プロジェクトリーダー

田村 典江

総合地球環境学研究所 准教授/事業構想大学院大学 准教授

主なメンバー

大元 鈴子 (鳥取大学地域学部)

鎌田 磨人 (徳島大学産業理工学部)

西川 芳昭 (龍谷大学経済学部)

マレー ハイン (京都府立大学農学食科学部)

三木 敦朗 (信州大学農学部)

ルプレヒト クリストフ (愛媛大学社会共創学部)

外部評価委員による評価(英語)

研究スケジュール

| 2024年度 (令和6) |

|---|

| FS |