実践FS

地球人間システムの共創プログラム

シチズンナレッジを活用した気候変動への態度行動変容の可能性

プロジェクト概要

市民参加型モニタリングによりシチズンサイエンティストらが収集した市民知や過去の伝統知を、科学知と統合し、専門家、政策担当者やステークホルダーらとともに様々なナラティブとして構築し、幅広い層の参加による熟議を行い、人々のデータや事象への理解を深め、脱炭素社会・気候変動適応社会の構築に向けて態度行動変容を促進し、政策への反映やレガシーの構築を目指します。

なぜこの研究をするのか

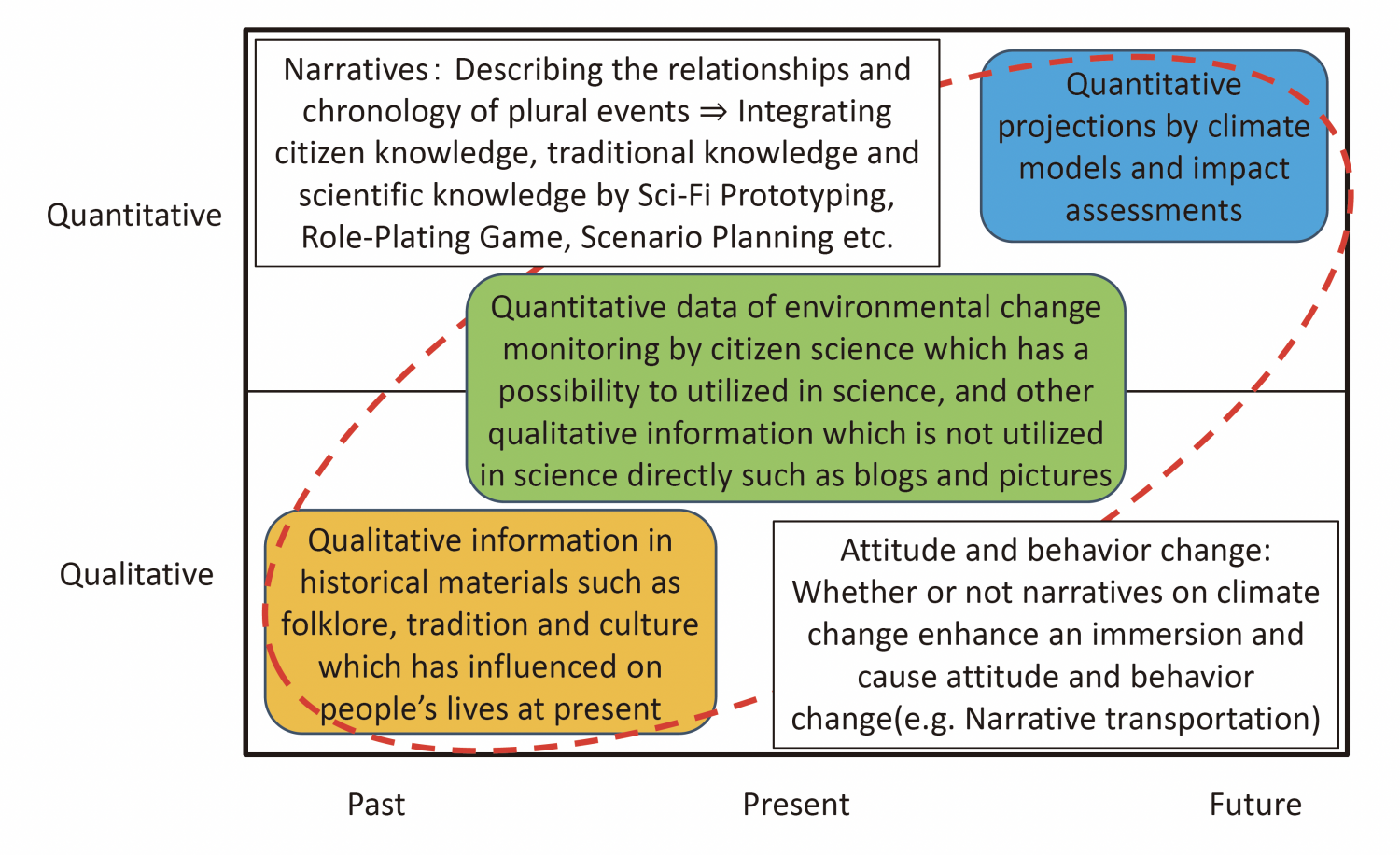

気候変動の科学的知見はオープンデータとして提供されていますが、これらが政策立案に直ちに活用されたり、ステークホルダーや市民から理解が得られて脱炭素社会・気候変動適応社会の構築に向けた態度行動変容につながったりするのは困難と見込まれます。態度行動変容に至るためには、気候変動の影響と思しき事象について市民が自ら発見、創出することが肝要と考えられます。本研究では、過去(伝統知;現在の生活にまで影響を残している伝承や伝統、文化等の歴史資料における情報)、現在(市民知;現在の環境変化に係わる定性的・定量的情報)、未来(科学知;気候モデルや影響評価等の定量的予測情報)という明確な時系列の中で事象の関係性を描写するナラティブが人々の態度行動変容を促す上で重要だと考えています。

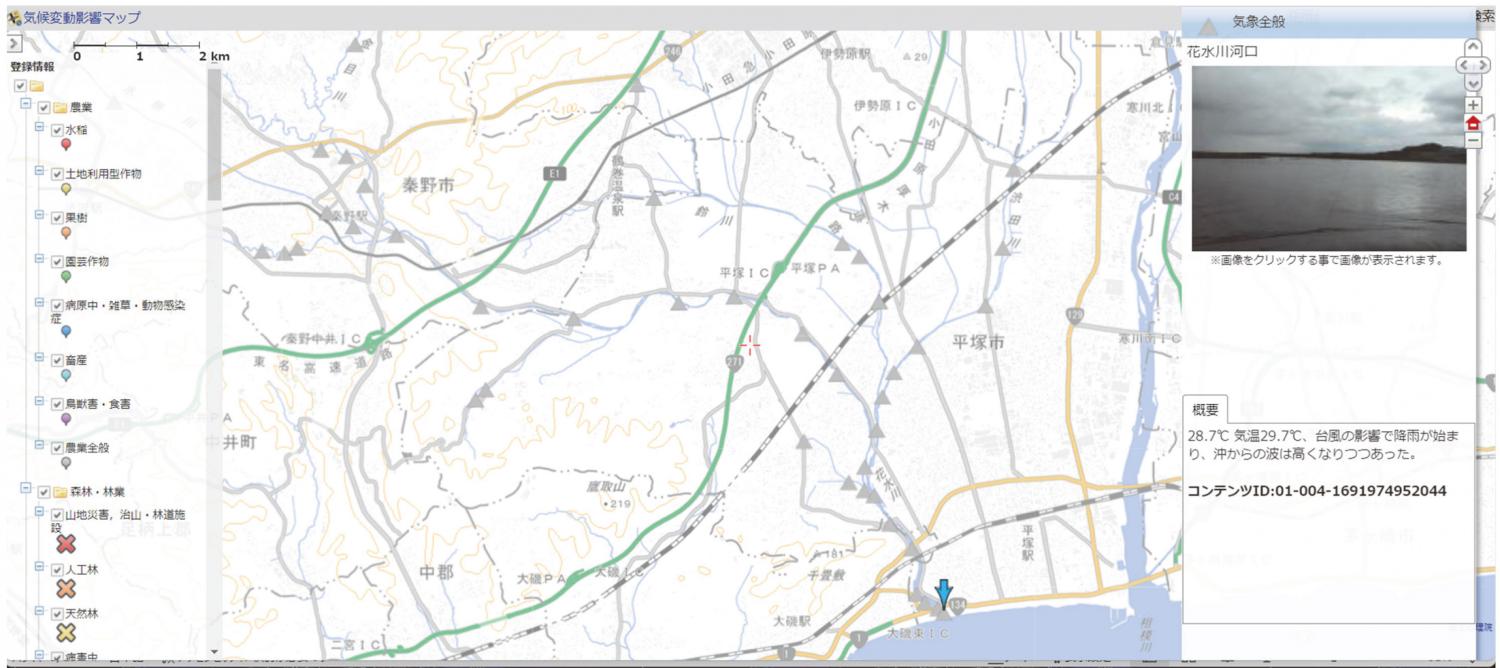

市民知の収集については、シチズンサイエンス(市民参加型モニタリング)が有力な手法として挙げられます。気候変動の文脈では、身近な生物や植物の生息分布の観察、気温や降雨状況等の観察、水・土砂災害の発生状況の監視、農作物の観察、季節を感じる生活上の気づきの報告等が世界各地で実践されていますが、日本国内ではまだ十分に実施されていない状況です。

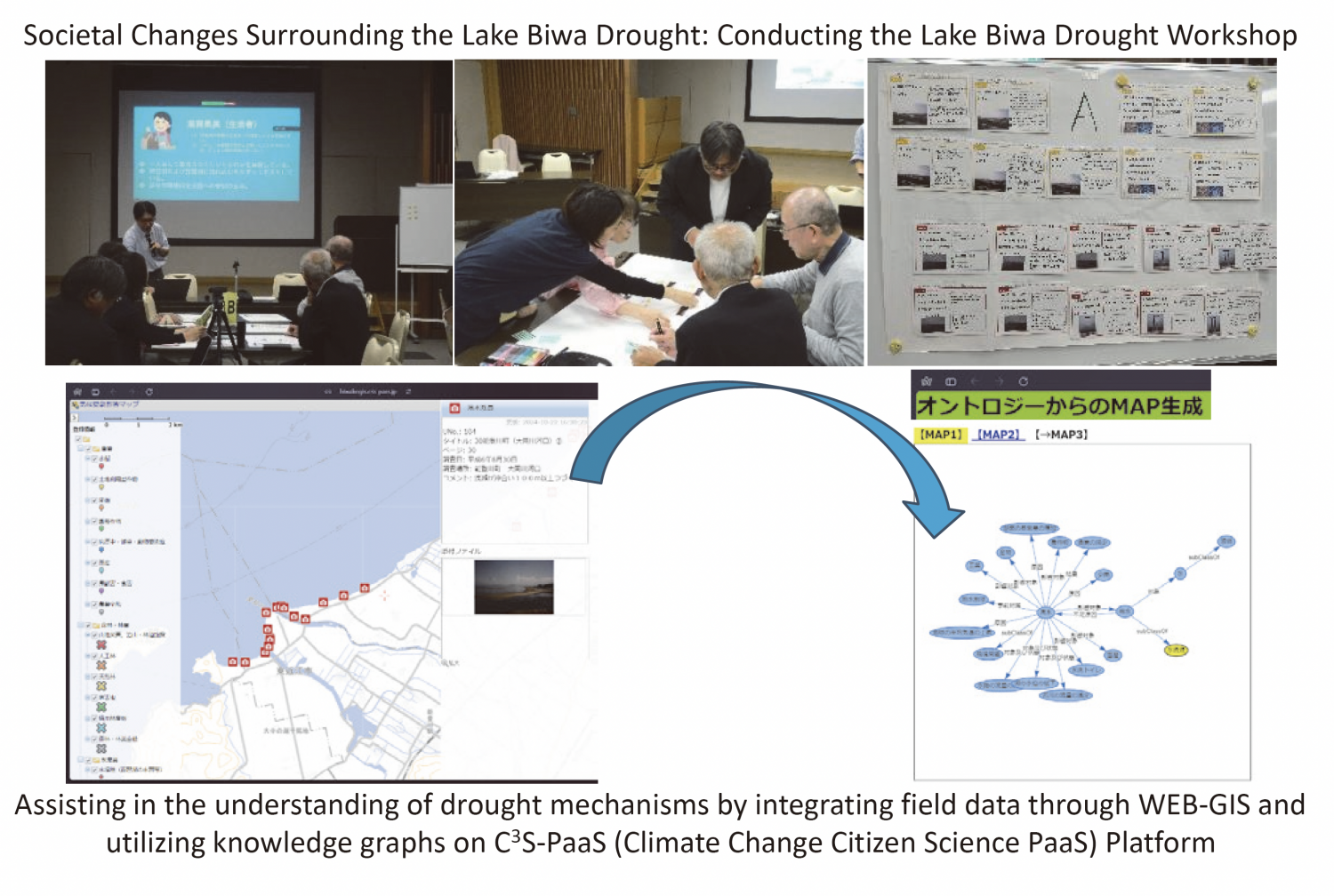

そこで本研究は、まず各地で様々な分野の気候変動影響を対象としてシチズンサイエンスを進めます。そして、これまでに開発したシチズンサイエンスプラットフォームに、各地のシチズンサイエンティストらが収集した市民知、伝統知を共有し、専門家や政策担当者らと熟議を行いながら科学知と統合しやすくするよう、熟議システムを拡張します。この結果を踏まえて、SFプロトタイピング等の手法を用いてナラティブを構築し、幅広い層の参加による熟議を行い、人々のデータや事象への理解を深め、脱炭素社会・気候変動適応社会の構築に向けて態度行動変容を促進し、政策への反映やレガシーの構築を目指します。

研究の進捗状況

活動ニュース

-

{{ data.disp_date }}

{{ data.content }}

メンバー

FS責任者

馬場 健司

東京都市大学環境学部・教授

主なメンバー

青木 えり 横浜市立大学国際教養学部国際教養学科

青木 一益 富山大学学術研究部社会科学系

石川 洋一 海洋研究開発機構付加価値情報創生部門地球情報科学技術センター

一方井 祐子 金沢大学人間社会研究域地域創造学系

大澤 博隆 慶應義塾大学理工学部管理工学科

尾崎 平 関西大学環境都市工学部都市システム工学科

小澤 はる奈 東京都市大学環境学部環境経営システム学科

鎌谷 かおる 立命館大学食マネジメント学部

木村 道徳 滋賀県琵琶湖環境科学研究センター

古崎 晃司 大阪電気通信大学情報通信工学部情報工学科

小杉 素子 静岡大学学術院工学領域

竹内 和宏 大阪電気通信大学情報通信工学部情報工学科

武田 英明 国立情報学研究所情報学プリンシプル研究系

田村 誠 茨城大学地球・地域環境共創機構

豊田 知世 島根県立大学地域政策学部地域政策学科

西中 美和 香川大学大学院地域マネジメント研究科

西村 慎太郎 国文学研究資料館研究部

松浦 正浩 明治大学専門職大学院 ガバナンス研究科

吉澤 剛 東京大学未来ビジョンセンター

研究スケジュール

| 2024年度 (令和6) |

2025年度 (令和7) |

|---|---|

| FS | FS |