2016年度終了プロジェクト

地域環境知プロジェクト

- 関連リンク

地域環境知形成による新たなコモンズの創生と持続可能な管理

プロジェクト概要

研究プロジェクトについて

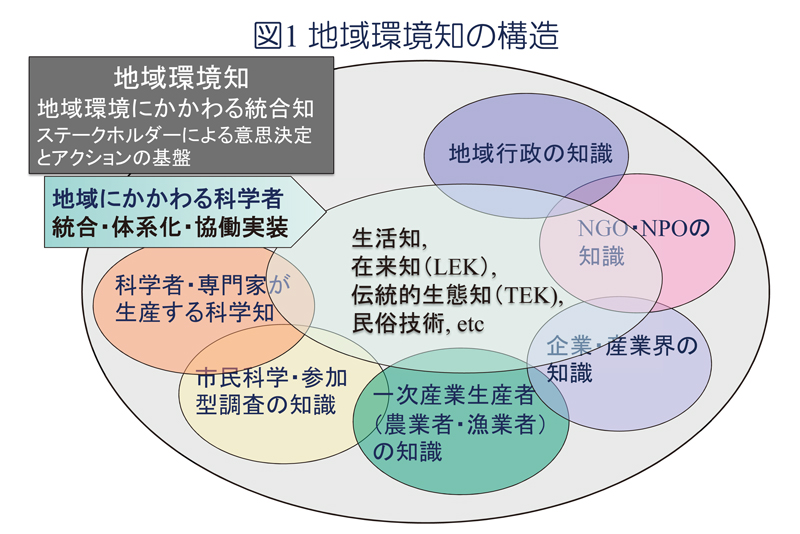

生態系サービスの劣化などの地球環境問題を解決するには、地域の実情に即したボトムアップの取り組みが重要です。地域の人びとによる取り組みの基礎として、科学知と在来知(人びとの生活のなかで培われてきた多様な知識)が融合した「地域環境知」に着目します。世界各地の事例を収集分析し、地域環境知が形成され活用されていくメカニズムの解明と、それを生かした社会の転換の仕組みを探求しました。

何がどこまでわかったか

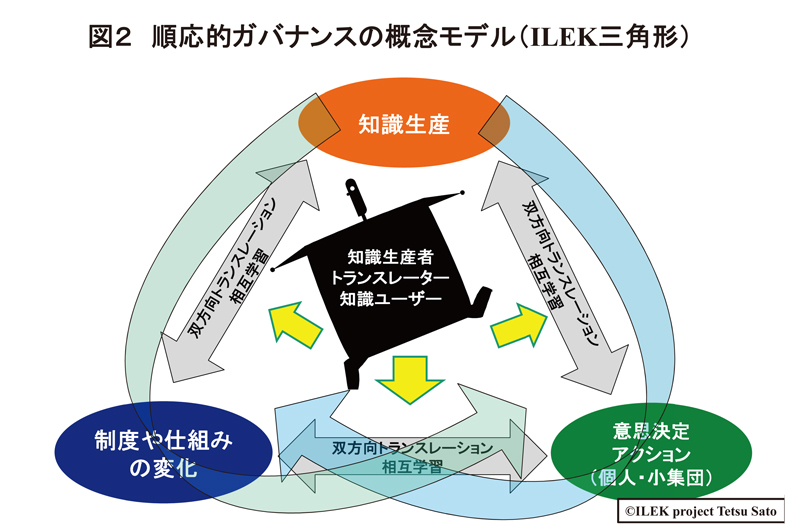

地域環境知の概念(図1)に基づく世界各地の事例研究を通じて、「レジデント型研究者」および「知識の双方向トランスレーター」の重要性が明らかになりました。これらのアクターの働きを中心に概念モデル(ILEK 三角形)をつくり(図2)、知識が社会の持続可能性の実現に向けた順応的な転換を駆動する際の要因を明らかにしました。また、このモデルに基づいて地域社会の多様な人びとと協働した超学際研究を進めた結果、異なる空間スケールやガバナンスレベル(たとえばグローバルとローカル)をつなぐ役割をもつ階層間トランスレーターの多様性と重層性が重要であることが明らかになりました。これらの成果によって、地域環境知を基礎とした持続可能性の実現に向けた社会の転換のメカニズムの一端が明らかになり、それに基づいた新たな仮説が生まれ、今後の研究の基礎を築くことができました。

私たちの考える地球環境学

私たちは地域環境知プロジェクトの5年間を通じて、地球環境問題という解決がきわめて困難な課題に対して、このような超学際研究による地域からのボトムアップのプロセスが、さまざまな新しい解決の糸口をもたらしてくれることを実感してきました。地球環境問題の多くは、そもそも問題の本質がどこにあり、どのような解決の糸口があるのかがわからない、きわめて厄介な問題です。地域環境知プロジェクトが創りあげ、実践してきた地域の実践の現場からの超学際研究は、このような解決が本質的に困難なさまざまな課題に対応できる新しい地球環境学にあり方について、具体的で実践的な提案を提供できると考えています。

新たなつながり

地域環境知プロジェクトには、世界のさまざまな地域社会で、地域の人々と協働して課題解決のための超学際研究を実践してきた研究者が参加してきました。このようなプロジェクト・メンバーを著者にむかえて、地域からのボトムアップによる地球環境問題の解決に取り組む超学際研究の体系的な教科書の執筆がほぼ完了しました。日本語と英語の両言語で出版されるこの教科書は、「地域環境学―トランスディシプリナリー・サイエンスへの挑戦」と題され、地域環境知プロジェクトの成果を集大成して新しい問題解決型の科学のありかたを提案するものになります。

活動ニュース

-

{{ data.disp_date }}

{{ data.content }}

プロジェクトリーダー

佐藤 哲