実践プログラム

土地利用革新のための知の集約プログラム

SATOCONNプロジェクト

里山のつながりをとりもどす:コミュニティとつくるレジリエントで“ネーチャー・クライメートポジティブ”な土地利用の未来

プロジェクト概要

先進国では、商品生産と経済的収益追求のために土地利用の目標と影響力が断片化し、人間と自然の長年にわたる相互依存関係が崩れ、重大な環境的、社会的被害をもたらしています。「里山」概念はこの被害を修復するため、農村における土地管理と、人と自然の相互関係に関する長年の文化と知識を認識し、生かすことの重要性に光を当てています。本研究は土地利用ガバナンスや所有と利用のあり方を強化するための選択肢を特定し、理解し、促進することを目的とします。6つのリビングラボで人と自然のつながりをとりもどすための革新的アプローチを試行し、ネーチャー・クライメート・レジリエントな未来を展望します。

人と自然の深い相互依存関係はたびたび指摘されますが、現代の経済や社会ではほとんど支持されていません。自然的価値の高いランドスケープである里山は、この相互依存関係を再確認し、新たに育むための資産、知識、技術の宝庫ですが、これらの景観の未来は、日本とヨーロッパにおいて政策、法的制度、市場、さらには広範な社会的プロセスからの理解や支援が欠如しているため、困難にさらされています。本プロジェクトでは、里山から得られる価値観や理解に人間を再び結びつけ、現在から将来にわたる生態学的課題、すなわち生物多様性の減少や急激な気候変動などに取り組むための改善策を探ります。

4年間の研究プロジェクトは、統合的かつ学際的な分析を通して、ヨーロッパと日本の里山ランドスケープを特徴づけ、再生させることに深くかかわります。これにより里山の課題と機会を深く理解し、人と自然との強化された「再」接続に向けた適切でレジリエントな対応を可能にすることを目指します。

SATOCONNではリビングラボの枠組み内で最先端の方法を展開し、研究、実践、政策を巻き込んでポジティブな変化を促進するための計画と実行に取り組んでいます。自然科学、社会科学、パフォーマンス・アートから得られる知見は、6つの対照的なケーススタディ地域の間で展開され、共有されます。「リビングラボ」のアプローチは、研究や市民参加を並行して実験や現実世界の変化を促進する仕組みとして、近年の参加型・インパクト重視の研究で注目を集めています。このアプローチは、ビジョンの提示、実験、教訓の学習、そして移転可能な実践の促進という4段階で構成されており、挑戦と変革の地域固有の事例を活性化し、促進することに焦点を当てています。

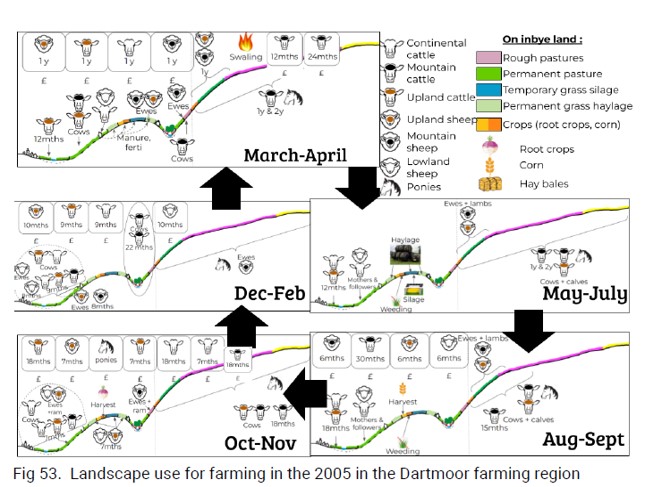

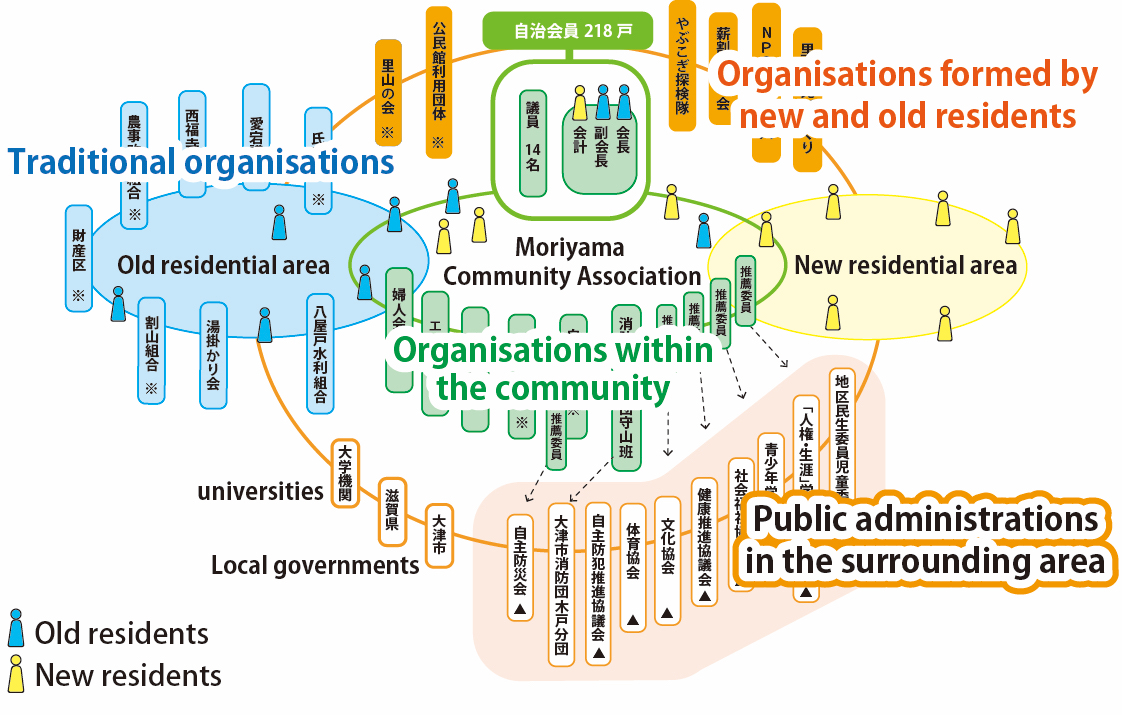

日本の2つの事例および、イギリス、スイス、スウェーデン、ポルトガルの4つのヨーロッパの事例では、地域社会に便益をもたらし、グローバル、国家、地域の政策に情報を提供するために、リビングラボを創出し、動員します。地域の伝統知と専門家の知識を新たな方法で融合させ、里山のコンセプトと現代の実践を強化し、文化的景観を活性化・維持し、持続可能な農村の未来に積極的に貢献します。研究チームは、ケーススタディ地域での参入型手法に長年の経験を持ち、生態学、ランドスケープ、農学、林学、経済学、社会学、政治学、文化遺産や芸術など、多分野にわたる専門知識を有しています。私たちは、農業従事者や地域コミュニティ、組織や政策の関係者を含む現地のステークホルダーとプロジェクトを共同開発し、真のインパクトを生み出します。また並行して人間と地球のためにこれらの手法を応用・発展させる若手研究者集団を育成し、その能力を向上させます。私たちの目標は、今後の土地利用のガバナンスと実践において、里山倫理を継続・強化することの価値が社会に認識されるようにすることです。

研究の進捗状況

これまでにわかったこと

メンバーがイギリスに集まって3日間集中的に計画を練り、その後多くのオンラインセッションで手法について議論しました。若手研究者たちも順調に採用され、6つの地域において、経験豊富な研究者と若手研究者からなる完成されたチームでFRを開始することになりました。里山統合景観評価(SILA)の手法を改良しリビングラボのスキルと経験を共有するため、ヨーロッパチームを対象とした研修をパリで開催しました。これは2025年6月に日本でも行われます。各地でSILAを実施するためのチームが配備されつつあり、SILAの中核となる生態的社会経済的な地域農業診断を多面的土地利用に対応させる形態に修正したうえで、それに基づきSILAの最終的な指針を作成中です。各地域で効果的に作業を進めると同時に、地元関係者と協力し、地元の知識と専門家の知識を活用しながら、このアプローチを検証・反映・改良していきます。

特筆すべき事項

6つの地域における変化の構造的性質に関して、かなりの共通点があることが示されました。すなわち、重要な共通の要素を特定し、よりよい変革に向けて各地域の状況に応じた方法でこれらの要素を組み合わせることができることを意味しています。

人口減少と土地利用の対立の増加は、社会の多くの人々の間で、人と自然の相互関係やそのもたらすウェルビイング価値に対する理解が乏しいことに起因しています。しかし各地域で、これらのつながりを理解している高齢者と若者の両方を見出すことができます。すでに研究者、政策立案者、実務者間の関係は十分に確立されており、リビングラボが発展していく過程で、その基盤となりうる動機や能力について、早い段階から議論し、検討することが可能になっています。またプロジェクトにとって重要な、知識のギャップの特定や情報の収集・調査も始まっています。さらに、すべてのケースにおいて里山に関連するアートや演劇の活用に関する既存の実践や慣習が豊富にあることが確認されました。

活動ニュース

-

{{ data.disp_date }}

{{ data.content }}

メンバー

プロジェクトリーダー

DWYER, Janet

総合地球環境学研究所 教授/英国グロースターシャー大学 教授

研究員

Ei 研究員

大﨑 理沙 研究推進員

主なメンバー

深町 加津枝 京都大学大学院地球環境学堂

小林 舞 京都大学大学院経済学研究科

DEVIENNE, Sophie アグロ・パリ・テック

SANDSRÖM, Camilla ウメオ大学政治学科

HALLER, Tobias ベルン大学社会人類学研究所

LOMBA Angela ポルト大学生物多様性・遺伝資源研究センター(CIBIO)

豊田 光世 新潟大学佐渡自然共生科学センター

BLACK, Jasmine 新潟大学佐渡自然共生科学センター

McCRACKEN, Davy スコットランド・ルーラル・カレッジ

SHORT, Chris グロースターシャー大学農村地域・コミュニティー研究センター(CCRI)

外部評価委員による評価(英語)

研究スケジュール

| 2023年度 (令和5) |

2024年度 (令和6) |

2025年度 (令和7) |

2026年度 (令和8) |

2027年度 (令和9) |

2028年度 (令和10) |

|---|---|---|---|---|---|

| FS | FS/PR | FR1 | FR2 | FR3 | FR4 |